Enjeux et défis de la formation continue pour les formateurs et formatrices d’apprenti·e·s

La formation continue des formateurs et formatrices en entreprise (FEE) est particulière à ce public, qui allie un métier de base et une fonction pédagogique. Si l’accès au perfectionnement professionnel semble aller de soi, ce n’est pas le cas des formations pédagogiques. À partir de la formation continue des FEE, l’article illustre leurs conditions d’exercice et leur défi: former et se former dans le contexte productif de l’entreprise. Les résultats soulignent leurs besoins et attentes de formation, les enjeux distincts selon les fonctions occupées (FEE ou patron·ne·s) et identifient divers profils de FEE. Les enjeux oscillent entre reconnaissance de la fonction, perfectionnement et professionnalisation, autant d’éléments permettant de concevoir une offre de formation ad hoc.

En Suisse, la formation professionnelle, en particulier la duale qui alterne cours en école professionnelle et formation en entreprise et aux cours interentreprise, est la filière de formation la plus fréquentée du post-obligatoire (SEFRI, 2024). Malgré son importance, les travaux portant sur l’entreprise restent limités et se focalisent surtout sur des enjeux économiques (Schweri et al., 2021) ou didactiques de la formation en situation de travail (Filliettaz, 2011), négligeant les formateur·rice·s en entreprise (FEE). Pourtant, leur rôle dans la transmission des savoirs et savoir-faire professionnels, ainsi que dans l’accompagnement des apprenti·e·s dans la transition école-travail, l’insertion professionnelle et l’intégration dans un collectif de travail ou une communauté de pratique, et enfin dans la transition vers l’âge adulte, est central (Lamamra et al., 2019; Bahl, 2019; Besozzi, 2024). Les FEE se distinguent par leur double ancrage: un métier de base exercé au quotidien et une fonction formatrice assumée en parallèle dans des conditions variées. Cela les confronte, plus que tout·e autre acteur·rice de la formation duale, à la tension produire/former (Moreau, 2003), le volet formation étant fréquemment relégué au second plan (Lamamra & Duc, 2021). Les conditions d’exercice ne prévoient que rarement (24%) une décharge pour le suivi des apprenti·e·s (Wenger & Lamamra, 2023).

Dans ce contexte, des enjeux spécifiques de formation continue émergent. Leur double fonction implique un double besoin: des formations de perfectionnement pour leur métier de base (évolution des techniques, des technologies, des processus de production, des outils, y compris des outils numériques) et des formations liées à leur fonction formatrice (pédagogie, didactique, enjeux sociaux et liés aux adolescent·e·s). Ensuite, la formation continue ne peut pas être dissociée des conditions d’exercice. La part restreinte de leur fonction formative impose d’interroger leur disponibilité à se former. Enfin, la formation continue des FEE souligne leur défi permanent: former (et se former) dans le contexte productif de l’entreprise.

Accéder aux besoins et défis des FFE

Cet article explore les besoins des FEE en formation continue et leurs défis spécifiques, sur la base d’un mandat de recherche1. Il présentera la disponibilité à se former des FEE à partir de différents indicateurs, puis les écarts entre les réponses des FEE et des patron·ne·s pour souligner leurs défis respectifs. Les thématiques de formation continue retenues permettront d’identifier différents profils de FEE, liés à leur fonction ou à la formation continue. La discussion finale abordera les défis propres aux FEE et s’intéressera aux enjeux de mise en œuvre d’offres de formations continues ad hoc.

Les données présentées ici s’inscrivent dans la continuité du premier volet réalisé en Suisse alémanique et enrichi par des données de Suisse romande et du Tessin. Des entretiens menés avec divers·es acteur·trice·s en formation professionnelle ont permis d’identifier leurs besoins en matière de formation continue et de faire émerger des thématiques centrales (Lamamra & Wenger, 2022). Sur cette base, une enquête en ligne a été élaborée et diffusée à l’échelle nationale, en collaboration avec diverses associations professionnelles. Elle a été envoyée à des FEE et des patron·ne·s d’entreprise de tous les cantons. Cette enquête a recueilli un total de 5 079 réponses (dont 55,5% de femmes). Plusieurs dimensions relatives à la formation continue des FEE étaient abordées, notamment les thématiques jugées prioritaires, les formats et modalités d’apprentissage privilégiés, ainsi que les moments de la journée et de l’année les plus propices à ces formations. Afin de mieux cerner le profil des répondant·e·s, des questions sociodémographiques ont aussi été intégrées, portant par exemple sur la taille de l’entreprise ou le secteur d’activité. La participation à l’enquête était entièrement volontaire; l’anonymat et la confidentialité des réponses ont été strictement garantis.

Résultats et discussion

1. Les besoins spécifiques des FEE en formation continue

Cette première partie des résultats se penche sur des aspects organisationnels, qui témoignent de la réalité et des contraintes des FEE, et indirectement des possibilités d’accéder à des formations continues hors perfectionnement professionnel.

1.1 Disponibilités à se former et modalités retenues

La disponibilité à se former a été abordée au travers de la durée de formation souhaitée par année, des moments (journées, soirées, week-end) propices pour en suivre, de la distance maximale parcourue ou encore des périodes adéquates dans l’année.

Pour la durée des formations continues, les répondant·e·s ont indiqué en moyenne 2,5 jours par année, certain·e·s (19,6%)2 allant jusqu’à 3 jours. Cela montre un réel intérêt et une promptitude à suivre des formations continues développant le volet pédagogique de leur activité, certain·e·s envisageant même jusqu’à 5 jours par année (9,7%). Ces résultats reflètent un besoin de reconnaissance de la fonction (Lamamra et al., 2019) au travers de son enrichissement, voire de sa professionnalisation, et une appréhension de la formation continue comme tremplin vers une bifurcation de carrière vers une activité plus pédagogique, et plus éloignée de la production, tels que responsable de formation ou enseignant·e professionnel·le (Fassa et al., 2019).

Les temps et moments propices pour suivre une formation ont été renseignés. Une nette prédilection pour les journées complètes en ressort, même si les demi-journées sont retenues par plus de la moitié des répondant·e·s. Cela s’explique sans doute par la difficulté, notamment dans les PME, à se libérer de la charge de travail et à se rendre disponible. Des formats plus courts (2h), les soirées ou les week-ends ne semblent pas envisageables. Cela souligne à la fois le fort intérêt à suivre des formations continues et à les inscrire comme des formations continues professionnelles ou professionnalisantes, à intégrer aux horaires normaux du travail.

La promptitude à suivre des formations a aussi été investiguée au travers de la distance maximale que les personnes étaient prêtes à parcourir pour s’y rendre, soit en moyenne 48 minutes: les FEE semblent être disposé·e·s à se déplacer de manière relativement importante, plus d’un tiers étant même prêt·e·s à faire un déplacement de 60 minutes. Cela indique, là encore, un fort intérêt pour les formations continues pédagogiques, et donc une disponibilité à faire évoluer, voire à professionnaliser la fonction de personne formatrice.

Les répondant·e·s ont également renseigné les formats et modalités de cours privilégiés: plus du trois-quart des répondant·e·s ont opté pour les cours en présentiel, les formats à distance et hybrides étant moins plébiscités. Compte tenu des difficultés à se libérer, cette prédilection pour le présentiel peut être interprétée comme une volonté d’inscrire ces formations dans le temps de travail. Les formations à distance, notamment lorsqu’elles sont à la charge des participant·e·s (modules d’exercices ou cours enregistrés), comportent le risque d’être effectuées sur du temps hors travail. Quant aux modalités d’enseignement, le cours est le plus retenu (trois quarts des répondant·e·s), suivi par l’échange d’expériences et par le workshop (48,7% des répondant·e·s). L’intérêt pour les échanges d’expérience, lié à l’isolement fréquent des FEE dans l’entreprise, avait déjà été relevé pour les cours des 40h (Lamamra et al., 2019).

Ces premiers résultats confirment l’intérêt marqué pour les formations continues, y compris hors du traditionnel perfectionnement lié au métier initial. Les personnes formatrices sont prêtes à se rendre disponibles plusieurs jours par année, à se déplacer et à y consacrer des journées complètes. Ces éléments, la prédilection pour le présentiel et le refus de formations en week-ends ou soirées indiquent que ces formations sont identifiées comme professionnelles, offrant un moyen de reconnaissance et de professionnalisation de la fonction. D’autres aspects indiquent, malgré le fort intérêt, la difficulté à se libérer pour suivre des formations continues, et certains résultats montrent une variation importante selon les périodes de l’année. Certains mois semblent en effet particulièrement propices (février, mars ou novembre), ne constituant pas de pics ni pour l’activité économique, ni pour le calendrier de formation des apprenti·e·s. Sur ce point, les écarts entre secteurs d’activité sont particulièrement importants3.

1.2 Des attentes différentes entre FEE et employeur·euse·s

La formation continue est un enjeu de négociation important avec les employeur·euse·s, puisqu’il s’agit de libérer du temps de travail. L’écart entre les réponses des FEE et des employeur·euse·s, qui était apparu dans le premier volet de l’étude (qualitatif), nous a dès lors semblé intéressant à analyser.

Afin de réaliser une analyse comparative entre les réponses des FEE et des employeur·euse·s, les quatre catégories proposées dans le questionnaire (employé·e·s avec fonction de formateur·rice avec ou sans cours de 40h, et patron·ne avec ou sans fonction formatrice) ont été réduites à deux: FEE et patron·ne4.

De manière générale, les résultats du volet quantitatif de l’étude confirment la tendance à des réponses marquées par la fonction occupée: les FEE montrent davantage d’intérêt pour les offres de cours: elles et ils en retiennent davantage et souhaitent plus de journées de formation continue par année. Des différences sont également à noter quant au format des cours et aux moments auxquels ils peuvent être suivis.

La disponibilité à libérer les personnes formatrices pour qu’elles puissent se former a été évaluée selon les mêmes indicateurs qu’auparavant. Ainsi, les patron·ne·s envisagent une durée de formation continue d’en moyenne 2 jours par an, les FEE de 2,6 jours, soit une différence5 de 20%.

Il en va de même des autres indicateurs. Les patron·ne·s optent moins pour les journées entières, privilégiant les demi-journées. Mais la différence majeure porte sur les moments où ces formations pourraient être suivies, les employeur·euse·s optant à près de 25% pour les soirées. Un certain nombre indique également les week-ends, ce qui laisse apparaître deux enjeux de taille: les contraintes des employeur·euse·s, soit la difficulté à libérer leurs FEE – ou à se libérer lorsqu’elles et ils ont la double fonction – pour des formations continues sans perturber la bonne marche de l’entreprise et/ou l’encadrement des apprenti·e·s; avec une formation continue (hors perfectionnement professionnel) qui se ferait en partie sur le temps libre, la responsabilité de la formation se déplace de l’entreprise vers les individus.

Concernant la distance à parcourir pour suivre une formation continue, les FEE sont prêt·e·s à en parcourir une plus grande que les patron·ne·s. Comme pour les durées de formation par an, le temps de déplacement semble être perçu par les employeur·euse·s comme empiétant sur le travail productif.

Aucune différence significative n’est observée entre les deux populations quant aux formats et modalités de cours. Cependant, les FEE sont légèrement plus enclin·e·s à suivre des cours à distance. Les deux groupes privilégient le cours, mais les FEE y adhèrent davantage. Bien que la différence ne soit pas significative, les FEE s’intéressent plus aux échanges d’expérience. Ces faibles écarts suggèrent que l’enjeu se situe en amont, lorsqu’il faut démontrer sa disponibilité à se former ou à libérer quelqu’un pour se former.

Ces résultats comparatifs mettent en relief les divergences d’enjeux entre les deux populations. Chez les FEE, la promptitude à se former témoigne du besoin de reconnaissance et d’une quête de professionnalisation, tandis que chez les employeur·euse·s, les contraintes économiques priment. Ces réponses témoignent également de conceptions distinctes de la formation continue, marquées par ces enjeux économiques: pour les FEE, la formation est à la charge de l’entreprise, alors que pour les employeur·euse·s, elle incombe aux deux partenaires ou uniquement aux employé·e·s, souvent hors du temps de travail.

Il semble donc que le véritable enjeu porte sur la reconnaissance de la pertinence d’une formation continue, notamment pédagogique. Une fois cet élément admis, les deux populations divergent peu quant aux formats et modalités, signe probable qu’elles partagent des cultures formatives relativement communes.

Finalement, il faut noter la similitude des réponses des FEE avec celles des répondant·e·s de moyennes et grandes entreprises, et de celles des patron·ne·s avec les répondant·e·s des micro et petites entreprises6. Cela permet de rappeler la forte pression économique subie par les plus petites entreprises, et la latitude des structures plus grandes qui disposent de ressources en matière de formation des apprenti·e·s (nombre de FEE, organisation de la formation, etc.). La tension produire/former propre au système dual (Moreau, 2003) s’exerce ainsi également dans l’accès à la formation continue. Elle est visible entre FEE et patron·ne·s, mais également entre entreprises de tailles différentes.

2. Différents profils de FFE pour refléter des réalités multiples face à la formation continue

L’étude s’est également intéressée aux thèmes privilégiés par les personnes formatrices, et comment ces choix mettent en lumière divers profils de répondant·e·s. Par une analyse de classes latentes (méthode statistique identifiant des groupes homogènes de répondant·e·s, désignés indifféremment profils, classes ou groupes), nous avons étudié la distribution des répondant·e·s par rapport aux offres de formation continue.

2.1 Des offres de cours construites sur la base des besoins exprimés par les FEE

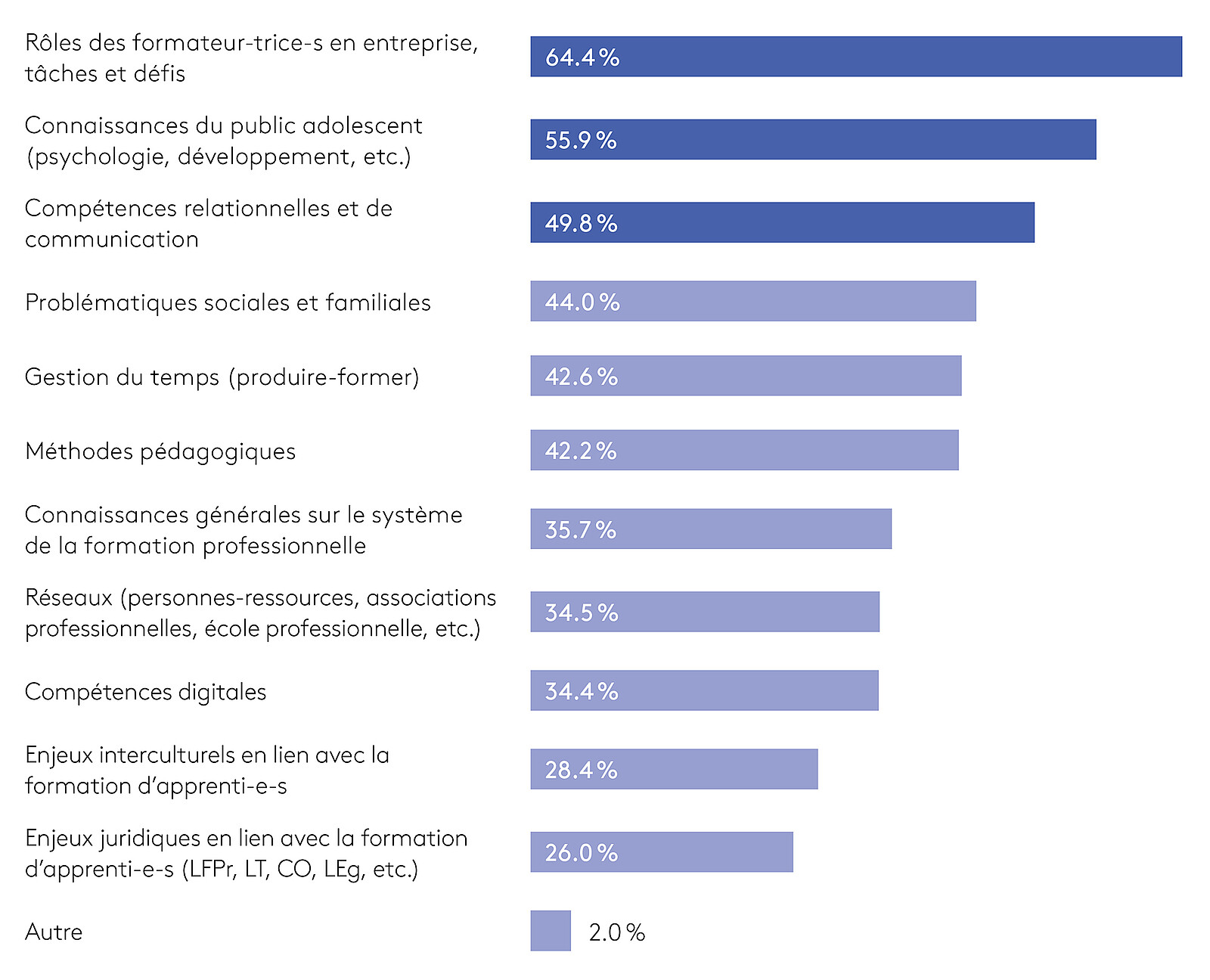

Le premier volet de la recherche (qualitatif) a permis d’identifier les besoins en formation continue des FEE. Sur cette base, onze offres de cours thématiques ont été proposées aux répondant·e·s du questionnaire (Figure 1)7.

Trois thèmes se détachent, car ils intéressent entre 50% et près de 65% des participant·e·s. Ils portent sur les rôles des personnes formatrices, sur les tâches et les défis qu’elles rencontrent (64,4%), sur la connaissance du public adolescent (55,9%) et sur les compétences relationnelles et de communication (49,8%).

Ces choix soulignent les enjeux centraux de la fonction de FEE, en premier lieu sa complexité, liée à la multiplicité des rôles et des tâches, et au besoin de délimitation des rôles (Lamamra et al., 2019; Bahl, 2019). Derrière ces tâches et défis, arrive en cinquième position la question de l’articulation entre production et formation, ainsi que celle de la gestion du temps, contrainte centrale dans la formation en entreprise (Lamamra & Duc, 2021). Ensuite, la connaissance du public adolescent rappelle qu’au-delà du travail de transmission se joue plus globalement l’accompagnement de jeunes avec leurs spécificités et enjeux propres, que ce soit dans la transition école-travail ou vers l’âge adulte. Enfin, l’accent mis sur les compétences relationnelles et de communication rappelle que cette dimension est centrale dans la qualité de la formation et dans le maintien en formation ou non (Masdonati & Lamamra 2009; Berger et al., 2019). Cela rappelle que les FEE doivent régulièrement faire face à des situations délicates, des tensions, parfois des conflits avec leurs apprenti·e·s, susceptibles ou non de conduire à des résiliations anticipées du contrat d’apprentissage.

2.2 Derrière les choix d’offres de cours, différents profils de FEE

Par le biais d’analyses statistiques, les répondant·e·s ont été regroupé·e·s en fonction de leurs réponses. Ces analyses ont ainsi fait ressortir quatre groupes distincts8: «les investi·e·s», «les accompagnant·e·s», «les indifférent·e·s à la formation continue» et «les assoiffé·e·s de formation continue». Chaque classe regroupe de manière homogène les individus ayant choisi des offres de cours similaires.

Deux profils se distinguent d’après leur rapport à la fonction de FEE (accompagnant·e·s et investi·e·s) et deux selon leur rapport à la formation continue (assoiffé·e·s et indifférent·e·s).

Des rapports distincts à la fonction de FEE

Les accompagnant·e·s se distinguent par un intérêt plus marqué pour les problématiques sociales et familiales, les enjeux sociaux (transition et offres de soutien) ainsi que l’accompagnement des adolescent·e·s. Leur projet, bien au-delà de la transmission de savoirs et savoir-faire, ou d’un métier, est d’accompagner les jeunes dans l’entrée dans l’âge adulte et le processus de transition vers le monde du travail.

Dans ce profil se trouvent les personnes les plus jeunes de la population d’enquête, avec une surreprésentation des 21-34 ans. Leur proximité d’âge peut expliquer leur intérêt marqué pour l’accompagnement dans ces transitions.

Les investi·e·s dans la fonction se caractérisent par une forte identité professionnelle de FEE. Les cours retenus touchent principalement leur rôle, tâches et défis, la gestion des casquettes multiples ou les tâches administratives, mais aussi la façon de motiver l’apprenti·e. L’enjeu est d’endosser la fonction, en reconnaissant ses contraintes, les tensions, les difficultés à être tant professionnel·le·s de référence que figures pédagogiques. Cela semble traduire les intérêts de personnes expérimentées, qui souhaitent s’outiller pour former malgré ces contraintes et réussir sur les deux volets de leur activité. Cela est d’ailleurs confirmé par la composition de ce groupe, qui connait une sur-représentativité des 45-65 ans, des petites entreprises, ayant moins de FEE en occupation principale et une plus forte pression à gérer les défis de la fonction.

Des rapports variables à la formation continue

Quasi tout semble intéresser les assoiffé·e·s de formation continue, toutes les offres, hormis deux9, ayant été choisies à plus de 40%. Trois hypothèses se dégagent. En premier lieu, il pourrait s’agir de personnes s’étant éloignées de leur métier initial et s’investissant dans la formation continue, en vue de quitter un métier ou des conditions d’exercice devenues pénibles. En second lieu, il pourrait s’agir de FEE très investi·e·s dans la fonction, cherchant à augmenter leurs qualifications, pour former à temps plein (centre de formation) ou enseigner à titre accessoire (en école professionnelle). La qualification vise une professionnalisation et, à terme, une bifurcation de carrière. Enfin, en troisième lieu, il pourrait s’agir de FEE débutant·e·s souhaitant entrer dans la fonction par des formations «généralistes» touchant un peu à tout.

Ce groupe se composant d’une majorité de personnes à temps partiel et de femmes, l’enjeu de la reconnaissance et de la qualification professionnelle semble être l’hypothèse à privilégier.

Les indifférent·e·s à la formation continue se caractérisent par une posture de retrait, quasi aucun thème ne suscitant massivement leur intérêt: la connaissance du public adolescent (40%), les compétences relationnelles et de communication (35%) et comprendre et soutenir les adolescent·e·s (31%).

Deux hypothèses pourraient expliquer cette posture. En premier lieu, il pourrait s’agir de personnes qui se distancient tant de la fonction que du travail, à l’instar des «résigné·e·s» identifié·e·s par Besozzi (2024), ne souhaitant dès lors pas investir dans la formation continue. En second lieu, il pourrait s’agir de personnes centrées sur le travail et sûres que leur parcours antérieur ou leur position (patron·ne) leur donne les compétences nécessaires à la transmission des savoirs et savoir-faire et qui ne considèrent pas avoir besoin de formation continue. Dès lors, les questions adolescentes sont les seuls savoirs potentiellement intéressants. Leur rapport à cette offre de formation ne dénote pas un désintérêt global pour la formation continue, mais laisse penser que celle-ci n’est pas considérée comme une formation continue professionnelle de perfectionnement. Ce groupe réunit une majorité d’hommes de 35 à 45 ans, de patron·ne·s travaillant à temps plein dans des micro-entreprises. Ce désintérêt semble donc renvoyer à la faible disponibilité à se former déjà évoquée.

Conclusion

S’intéresser aux besoins des FEE en matière de formation continue permet de souligner la complexité de cette fonction, et de relever leurs aspirations en termes de reconnaissance, de renforcement des compétences, de professionnalisation, voire de bifurcation de carrière.

Le choix de cours révèle les différentes facettes de la fonction de FEE: au-delà de la transmission de savoirs et de savoir-faire de métier, il s’agit d’accompagner la transition vers le monde du travail et l’âge adulte, nécessitant des connaissances et compétences bien au-delà des savoirs du métier initial. L’analyse des disponibilités à se former illustre leurs conditions d’exercice, la tension produire/former, leurs multiples rôles et des conditions-cadres défaillantes (cahier des charges, décharge, formations continues axées sur le métier). Les écarts entre les réponses des FEE et des patron·ne·s révèlent les enjeux et contraintes des acteur·rice·s de la formation professionnelle, ainsi que leurs conceptions de la formation continue. Les FEE souhaitent voir la formation pédagogique reconnue comme du perfectionnement professionnel et pouvoir se former sur leur temps de travail. Du côté des patron·ne·s, l’enjeu est de pouvoir se libérer ou libérer leur personnel sans mettre en péril l’activité économique et formatrice de l’entreprise, et pour ce faire, privilégier le perfectionnement professionnel «de métier», renvoyant les contenus généralistes à une formation extra-professionnelle, donc hors temps de travail.

De manière générale, les résultats permettent la mise en œuvre d’offres de cours, en développant à la fois des offres communes sur les thématiques saillantes et distinctes selon les profils, secteurs, fonctions occupées ou encore tailles d’entreprise. Les choix de cours permettent de cibler des offres adaptées aux besoins des FEE, et non dictées par l’agenda politique ou économique (numérisation, par exemple). La diversité des profils de FEE invite à adapter les offres et les contenus de formation à l’hétérogénéité de ce public. Les réponses relatives aux moments, durée, formats et modalités permettent d’ajuster les offres de cours aux contraintes des FEE, et donc de les mettre en œuvre de manière optimale. Tous ces éléments, y compris les différences de réponses entre FEE et patron·ne·s, peuvent favoriser le travail de promotion et de marketing des cours, en proposant des offres modulaires, saisonnières, selon les périodes creuses des différents secteurs d’activité.

Enfin, un enjeu plus global se dégage: les réponses traduisent les différentes perceptions de la formation continue (de perfectionnement professionnel ou extra-professionnelle), elles offrent un levier d’action pour reconnaître la fonction et renforcer le système dual. Ces formations devraient être présentées comme du perfectionnement. Ce faisant, les FEE seraient reconnu·e·s comme des professionnel·le·s à double titre: tant dans leur premier métier que dans le second de pédagogue. La reconnaissance de leur fonction essentielle dans le système dual pourrait ainsi prendre la forme d’un droit élargi à la formation continue.

- Le mandat a été réalisé dans le cadre du projet financé par le projet 2030 pour la fondation Top Entreprises Formatrices.

- Les chiffres détaillés, ainsi que toutes les analyses, tableaux et graphiques sont à disposition dans le rapport final (Wenger & Lamamra, 2023).

- Les périodes de l’année plus ou moins propices pour se former ne sont pas développées dans le présent article. Les aspects détaillés, notamment par secteur d’activité, sont à disposition dans le rapport final (Wenger & Lamamra, 2023).

- Divers tests statistiques, notamment le test du χ² (khi-carré) qui permet de comparer les proportions de réponses entre différents groupes, ont permis d’évaluer que, tendanciellement, les FEE avec ou sans cours de 40 heures répondaient de manière similaire en termes d’offres de cours, de disponibilité à se former, de formats et modalités, et que les patron·ne·s avec ou sans fonction formatrice répondaient également de manière similaire sur ces diverses dimensions.

- La différence est statistiquement significative (ANOVAS).

- Pour plus de détails, voir Wenger & Lamamra, 2023

- Les sous-thèmes proposés ne seront pas analysés ici. Pour plus de détails, voir Wenger & Lamamra, 2023

- L’ordre de présentation des classes 1 à 4 suit l’ordre d’importance des groupes (en nombre d’individus concernés). Par la suite, les profils seront présentés selon leur rapport à la fonction ou à la formation continue.

- Il s’agit des compétences numériques et du cours pour faire face aux résiliations.

Références

Bahl, A. (2019): Le/la formateur·rice: une position fragile. Étude de cas de grandes et moyennes entreprises, en Allemagne. Dans: Formation emploi, 146, 53-75. https://doi.org/10.4000/formationemploi.7350

Berger, J.-L., Sauli, F., Wenger, M., & Gross, V. (2019): Évaluer la qualité d’une formation par les perceptions des participant·e·s: premiers résultats d’une recherche dans le contexte de la formation professionnelle initiale suisse. Dans Gremion, C., Sylvestre, E. & Younes, N. (dir.). Actes du 31ème Colloque scientifique international de l’ADMEE-Europe: Entre normalisation, contrôle et développement formatif. Évaluations sources de synergies? (pp. 74-81). Lausanne, Suisse: IFFP et CSE de l’Université de Lausanne.

Besozzi, R. (2024): Former des apprenti·e·s. À la rencontre des formateurs et formatrices en entreprise. Alphil.

Fassa, F., Dubois, S., Wenger, M., & Ceppi, J. (2019): Les identités professionnelles des enseignant.e.s de la Formation Professionnelle Initiale vaudoise. Rapport de recherche. Lausanne: Université de Lausanne, Faculté des Sciences sociales et politiques, Observatoire de l’éducation et de la formation.

Filliettaz, L. (2011): Collective guidance at work: A resource for apprentices? Dans: Journal of Vocational Education and Training, 63(3), 485-504. https://doi.org/10.1080/13636820.2011.580359

Lamamra, N., & Duc, B. (2021): Une perspective décentrée sur l’apprentissage en situation de travail: les conditions d’exercice des personnes formatrices en entreprise. Dans: Education & socialisation. 62 [en ligne: https://doi.org/10.4000/edso.17040]

Lamamra, N., Duc, B., & Besozzi, R. (2019): Au cœur du système dual: les formateurs et formatrices en entreprise. Résultats d’une recherche et pistes d’action pour les acteurs et actrices de la formation professionnelle. IFFP.

Lamamra, N., Duc, B., & Besozzi, R. (2019): Im Herzen der dualen Berufsbildung: Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Forschungsergebnisse und Massnahmen für die Akteurinnen und Akteure der Berufsbildung. Lausanne: Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP.

Lamamra, N., & Wenger, M. (2022): Quotidien et besoins des formateurs et formatrices en entreprise. Rapport d’analyse et propositions d’offres de formations continues. Renens: Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.

Masdonati, J., & Lamamra, N. (2009): La relation entre apprenti·e et personne formatrice au cœur de la transmission des savoirs en formation professionnelle. Revue suisse des sciences de l’éducation. 31 (2), 335-353.

Moreau, G. (2003): Le monde apprenti. La Dispute.

SEFRI (2024): La formation professionnelle suisse en bref. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/services/publications/base-de-donnees-des-publications/la-formation-professionnelle-en-suisse.html

Schweri, J., Aepli, M., & Kuhn, A. (2021): The Costs of Standardized Apprenticeship Curricula for Training Firms. Dans: Empirical Research in Vocational Education and Training, 13(16).

Wenger, M., & Lamamra, N. (2023): Les besoins et préférences en matière de formation continue des personnes formatrices d’apprenti·e·s. Analyses de l’enquête en ligne – Rapport final. Renens: Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.

Wenger, M., & Lamamra, N. (2024): Weiterbildungsbedarf und Weiterbildungswünsche von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern. Analyse der Online-Befragung – Schlussbericht. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.

Prof. Nadia Lamamra est responsable du champ de recherche «Processus d’intégration et d’exclusion» à la Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP. Contact: nadia.lamamra@hefp.swiss

Dre Matilde Wenger est senior researcher à la Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP. Contact: matilde.wenger@hefp.swiss