La formation professionnelle continue en entreprise: les configurations entre décisions privées et coresponsabilité publique

Le présent article montre, en se basant sur des données conceptuelles et empiriques, que le déploiement efficace de la formation professionnelle continue en entreprise requiert fréquemment des coopérations externes ou une configuration reposant sur la coopération. En s’appuyant sur les données de l’enquête européenne sur la formation professionnelle continue en entreprise (CVTS), il met en lumière la variété des coopérations et configurations existant en Allemagne, en France et en Italie. Il y apparaît clairement que la formation professionnelle continue en entreprise ne peut guère être comprise comme un simple marché privé, puisque des intérêts publics jouent également en partie un rôle.

1. Introduction

La formation professionnelle continue en entreprise est réalisée en entreprise et financée par l’entreprise: tel est en tout cas ce que l’on pourrait penser, à tort, en l’absence d’une analyse des définitions et des données empiriques disponibles. Le présent article expose ci-après, à l’aide de définitions concrètes, ce que l’on entend réellement par «formation professionnelle continue en entreprise». Il montrera que le lieu de la formation ne détermine pas ce que l’on entend par ce terme. En se basant sur les données empiriques de la sixième enquête européenne sur la formation professionnelle continue en entreprise «Continuing Vocational Training Survey» (CVTS), il démontrera l’interconnexion, au sein de différentes configurations, de la formation professionnelle continue en entreprise ainsi que la dépendance de celle-ci à des organisations et personnes externes. Car si «dans la formation continue, c’est à elles-mêmes que les entreprises s’adressent» (Harney 1998, p. 143), cela n’est en règle générale possible qu’avec un soutien massif de l’extérieur et de parties tierces, comme les établissements de formation continue publics ou privés. Ceci vaut tout particulièrement pour les petites et très petites entreprises (cf. Müller et al. 2024 et Müller 2023), qui ne disposent généralement pas de leur propre service de développement du personnel, ni de département dédié à la formation continue.

2. Définitions: un lieu de formation non déterminant et un partage des responsabilités essentiel

Si, jusque dans les années quatre-vingt, les définitions de la formation professionnelle continue en entreprise englobaient encore le fait de suivre cette formation au sein de l’entreprise1 (voir également Allespach et al. 2024) comme un élément constitutif de ce type de formation, c’est désormais le facteur du financement sous forme de ressources financières et/ou temporelles qui joue un rôle central. «La formation professionnelle continue en entreprise désigne les mesures de formation continue prévues et organisées à l’avance qui sont […] entièrement ou partiellement financées par l’employeur. On considère que l’employeur finance la formation s’il prend à tout le moins en charge une partie des frais d’inscription à la formation ou à l’examen, ou bien des coûts des livres et du matériel pédagogique requis, ou encore si la formation est suivie intégralement ou majoritairement sur le temps de travail rémunéré ou bien sous la forme d’un congé rémunéré dédié à la formation.» (Schönfeld et Behringer 2017, p. 56)

Cette définition est utilisée de diverses manières dans les principales enquêtes européennes, telles que l’Enquête sur l’éducation des adultes (EEA) ou encore le CVTS. La formation professionnelle continue en entreprise se définit donc principalement par la source de son financement. Le fait qu’une formation continue financée par une entreprise pour son personnel ait lieu ou non dans les locaux de ladite entreprise ne joue aucun rôle. Généralement, les petites entreprises en particulier sont obligées de passer par des prestataires de formation continue publics ou privés vers lesquels elles dirigent leur personnel. En Allemagne, il s’agit fréquemment des chambres, alors que dans le reste de l’Europe, ce sont les prestataires privés qui prédominent.

Une lecture trop rapide de la définition pourrait faire occulter la précision «entièrement ou partiellement financées par l’employeur», qui signifie que la formation professionnelle continue en entreprise repose sur des cofinancements et des financements mixtes. Le personnel peut ainsi prendre en charge une partie des frais de la formation, et l’État peut apporter sa contribution en allouant des moyens. D’après l’EEA, 78% de toutes les activités de formation professionnelle continue en entreprise étaient entièrement financées par l’employeur en 2016, tandis que 11% étaient en partie financées par une contribution propre du personnel salarié (par la prise en charge des coûts directs ou par la mobilisation d’une partie de son temps libre) (Schönfeld et Behringer 2017, p. 72). Les 11% restants consistaient en un financement mixte entre l’employeur et d’autres acteurs comme l’agence pour l’emploi ou l’État. Ce financement mixte de nature matérielle mis à part, la formation professionnelle continue en entreprise requiert également des personnes formées leur participation sur le plan immatériel. Car, si les formations continues peuvent être achetées sous forme d’offres par les entreprises, c’est au personnel qui suit la formation qu’il revient d’apprendre, un travail qui demande généralement un certain effort psychologique. Comme la formation continue ne peut pas reposer uniquement sur une consommation passive, mais nécessite une implication active de la part des personnes apprenantes pour être véritablement efficace, les personnes suivant une formation continue sont considérées comme des «prosommatrices» par la littérature scientifique. Cela explique pourquoi, dans la société souvent basée sur la consommation qui est la nôtre, la formation continue n’est pas toujours appréciée, puisqu’elle est synonyme d’effort et de fatigue. Dans un monde marqué par des transformations de grande ampleur, suivre une formation continue peut signifier devoir apprendre à comprendre et faire les choses autrement, devoir désapprendre certaines choses et devoir en apprendre de nouvelles; aussi les pratiques professionnelles d’hier qui nous étaient chères se retrouvent-elles soudain dévaluées, un processus qui peut être douloureux pour les personnes concernées qui y opposent alors une résistance (Holzer 2017). À l’heure où de nombreuses organisations modifient leurs processus, une décision managériale prise dans la précipitation n’est du reste pas forcément pertinente; d’où les doutes justifiés du personnel quant au bénéfice à long terme de la transformation en question pour l’entreprise. Il n’est par ailleurs pas rare qu’une personne employée remarque, en jetant un œil à l’état des marchés boursiers et aux observations des analystes, que l’entreprise dans laquelle elle travaille évolue dans la mauvaise direction.

3. Données empiriques sur la formation professionnelle continue en entreprise: les coopérations variées des entreprises

3.1 Mélange de cours et d’autres formes de formation continue

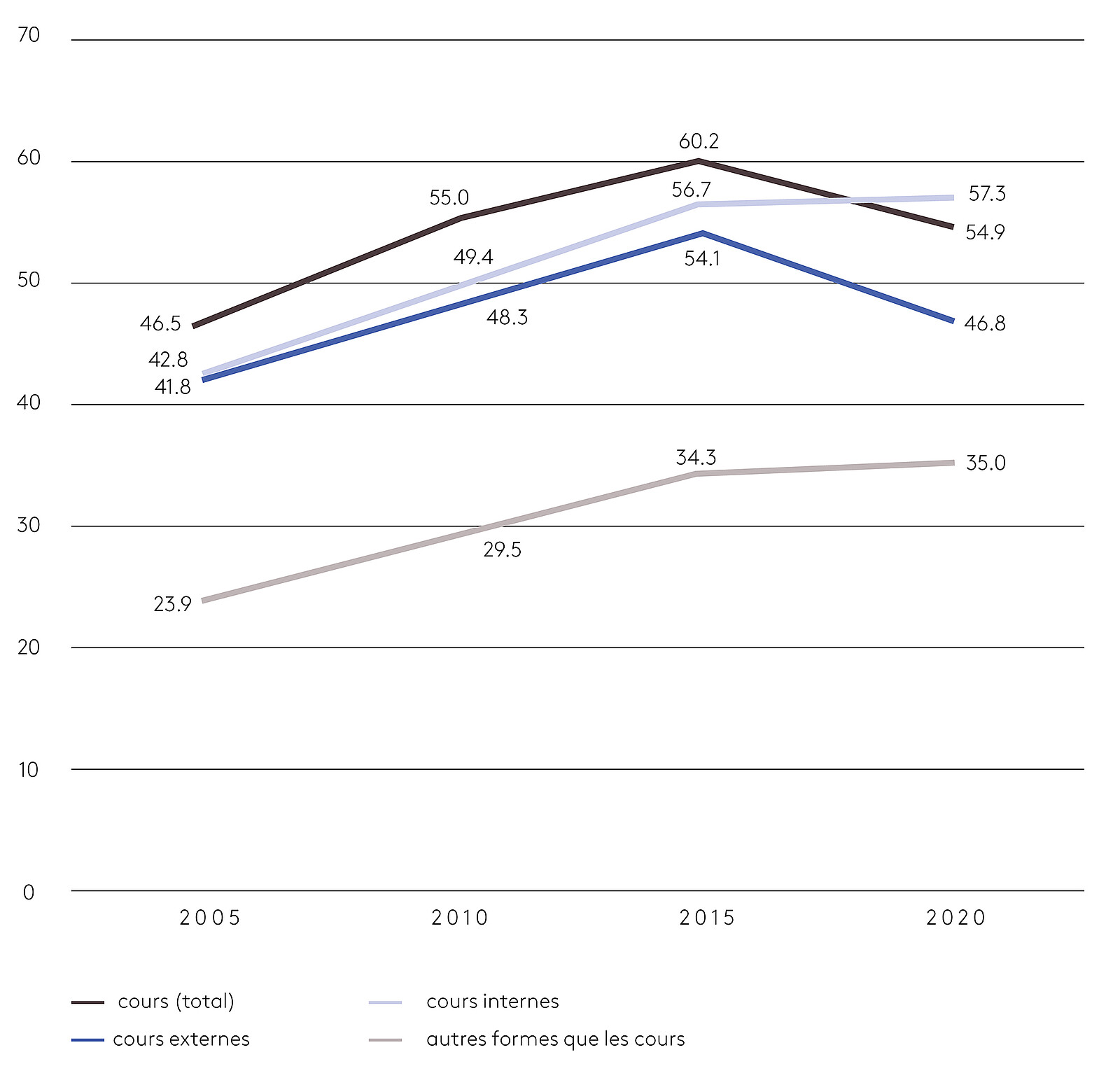

Les entreprises peuvent organiser leurs formations continues sous la forme de configurations très variées et avec un degré élevé de liberté, et peuvent aussi coopérer avec d’autres acteurs ou dépendre de prestataires externes (cf. Käpplinger 2016). Cela peut concerner l’offre de cours de formation continue internes à l’entreprise que, pour diverses raisons, seules les entreprises de taille moyenne ou de grande taille sont généralement en mesure de proposer. Les entreprises de petite taille, en particulier, redirigent souvent leur personnel vers les offres de cours externes des établissements de formation continue, ou bien recourent aux offres en ligne développées par des acteurs externes. D’autres formes de formation continue que les cours sont également proposées: ces offres vont de la formation organisée directement sur le lieu de travail à la participation à des programmes d’échange, en passant par les foires ainsi que l’autoformation réalisée sur des plateformes numériques. Le CVTS rassemble les données sur ces différentes formes de formation continue depuis les années nonante. Le graphique suivant présente les chiffres des années 2005 à 2020.

Dans l’ensemble, l’utilisation de toutes les différentes formes de formation continue a augmenté de façon quasi continue au fil des ans. Seule l’année 2020 laisse apparaître une baisse ou une stagnation. Ces dernières sont très vraisemblablement à imputer à la pandémie de Covid-19 qui a entraîné une restriction ainsi que l’annulation de cours de formation continue en présentiel, lesquels n’ont pas pu tous être absorbés par le format numérique. On constate toutefois que même les autres formes de formation continue ont à peine progressé durant cette période. Il est à noter cependant que la catégorie «autres formes» regroupe différentes choses, dont l’apprentissage numérique, qui a justement augmenté durant la pandémie, et l’apprentissage réalisé en visitant des foires ou des congrès, qui a connu une forte restriction en raison de la pandémie.

Si l’on observe le rapport entre les cours internes et externes, l’on constate que, quelle que soit l’année prise en compte, les entreprises recourent davantage aux cours externes qu’internes. En 2020, cela était vrai pour 46,8% de toutes les entreprises européennes malgré la pandémie. Seules 35% d’entre elles ont proposé ou ont été en mesure de proposer des cours internes. Dans les années ayant précédé la pandémie, l’écart entre les deux types de cours était a contrario de 20 points. Ces chiffres témoignent d’une coopération importante, voire de la dépendance des entreprises vis-à-vis des organisations ou prestataires externes. Les entreprises ne disposent généralement pas de personnel chargé d’organiser ou de dispenser la formation continue, et la coopération avec des acteurs tiers se révèle par ailleurs souvent être une solution plus économique. Il faut par ailleurs noter que des cours dispensés en interne peuvent exiger à tout le moins une assistance externe: un cours peut par exemple certes être réalisé dans les locaux de l’entreprise, mais en faisant appel à des formatrices et formateurs externes. Nombreuses sont les entreprises qui ne disposent pas de suffisamment de ressources pour financer leur propre pool de formatrices et formateurs. Elles font alors appel, selon l’occasion et leurs besoins, à des personnes capables de dispenser certains cours ou d’animer certains ateliers. Ainsi, même pour les cours qu’elles organisent en interne, nombreuses sont les entreprises qui ne sont pas entièrement autonomes, mais doivent faire appel à des services externes.

3.2 La diversité des partenaires et prestataires de services des entreprises

Comme nous l’avons démontré, les entreprises recourent davantage aux cours externes qu’internes dans leurs offres de formation continue (cf. Müller et al. 2024, pp. 47-48). Les prestataires auxquels font appel les entreprises dans le contexte national diffèrent toutefois sensiblement en dépit des processus d’internationalisation et de globalisation à l’œuvre.

![Tableau: Prestataires de cours externes de formation continue dispensés pour le compte d’entreprises (source: CVTS6 pour 2020, représentation personnelle, plusieurs mentions possibles ([trng_cvt_30s__custom_12465412])](/fileadmin/_processed_/6/1/csm_167904_0d50e6c2cc.jpeg)

La moyenne européenne montre que les prestataires de formation continue privés jouent un rôle très important pour les entreprises, puisque 68,4% de la totalité d’entre elles font appel à ces prestataires pour les cours externes. Les prestataires externes sont ainsi placés loin devant le groupe suivant, à savoir la catégorie rassemblant les fabricants et les maisons mères, qui comptabilisent 24%. Les fabricants désignent le cas où, comme dans le domaine technique ou informatique, l’on peut non seulement utiliser des machines ou des produits, mais aussi se former à leur utilisation, généralement directement chez le fabricant. Dans certains cas, les entreprises sont même obligées d’y recourir. Si la formation continue scientifique est l’objet d’une grande attention en ce moment, sa part de marché dans les entreprises, regroupée avec celle des écoles professionnelles au sein d’une même catégorie de l’enquête, n’est que de 9,7% à l’échelle européenne. Les prestataires publics tels que les universités populaires en Allemagne se trouvent loin devant avec 12,1%. Les organisations syndicales, par contre, ne sont quasiment pas sollicitées comme prestataires par les entreprises. Les chambres et associations professionnelles, quant à elles, manquent la deuxième place de peu avec 22,8%.

Ces différentes moyennes européennes recouvrent cependant une très forte hétérogénéité, comme on peut le voir en comparant les chiffres des différents pays. Les données suisses ne sont malheureusement pas prises en compte par le CVTS, mais les données de l’Allemagne, de la France et de l’Italie limitrophes sont riches d’enseignements et offrent des pistes comparatives intéressantes pour les différents cantons suisses ainsi que leurs régions voisines. Il serait intéressant de savoir, en se fondant sur des données empiriques, si la situation de la formation professionnelle continue en entreprise en Suisse dépend dans une large mesure des structures internes et des conditions générales du pays, ou bien si la proximité de la Suisse avec ses pays voisins, ses marchés cibles ou ses partenaires commerciaux étrangers a également une influence majeure.

En Allemagne, les chambres et associations professionnelles sont les premiers fournisseurs de formation continue des entreprises, tout juste devant les prestataires privés. Les chambres occupent dans cette configuration une position semi-publique, puisque les entreprises sont légalement obligées de s’y affilier et puisque les chambres sont très influentes dans le discours politique, avec les associations professionnelles, et sont étroitement impliquées dans la réglementation en leur qualité d’organisme compétent. Ceci est d’autant plus vrai dans le domaine de la formation initiale que dans celui de la formation continue, mais les examens de formation continue de niveau maîtrise professionnelle doivent à tout le moins passer par les chambres. Les chambres sont donc, d’une part, des prestataires (commerciaux) de formation continue pour les entreprises et, d’autre part, les représentants des intérêts de ces dernières et les partenaires de l’État en matière de réglementation.

La situation est fort différente en France, où les entreprises se tournent très rarement (9%) vers les chambres ou associations professionnelles pour la formation continue. En France, ce sont les prestataires privés qui prédominent avec près de 90%. Avec 11,9% et 14,3%, les différents établissements de formation (continue) publics jouent cependant aussi un rôle important. Les pourcentages totaux montrent par ailleurs qu’un grand nombre d’entreprises s’adresse à plusieurs prestataires pour les coopérations et passations de commandes. En Allemagne par exemple, les entreprises font en moyenne appel à 1,7 prestataire externe. En France, le rôle des organisations syndicales est très marginal, puisque les entreprises et les syndicats y sont souvent dans une relation plutôt conflictuelle et coopèrent donc rarement en tant que partenaires sociaux, comme cela se fait dans le nord et le centre de l’Europe.

En Italie, où les entreprises proposent dans l’ensemble une offre de formation continue inférieure à la moyenne, les entreprises recourent principalement à des prestataires privés, quoique les prestataires publics jouent également un certain rôle. Avec 23%, la catégorie «Autre» a obtenu un score très élevé. Il peut s’agir là d’autres partenaires qui n’ont pas été couverts par les différentes options de l’enquête, comme des associations spécialisées proposant des formations continues, des agences pour l’emploi, des formatrices et formateurs à leur compte, des groupes professionnels ou encore des plateformes numériques. En Suisse, l’École-club Migros est un bon exemple de structure qui ne peut pas être considérée comme un prestataire privé commercial au sens classique, puisqu’elle puise ses origines dans les coopératives.

4. Résumé: la formation professionnelle continue en entreprise entre public et privé

Les entreprises recourent ou sont tenues de recourir à des services ainsi qu’à une assistance externes et en partie publics pour être en mesure de proposer une offre de formation professionnelle continue en entreprise. Cela peut commencer de façon implicite, voire inaperçue, par exemple lorsque l’entreprise utilise des bases de données publiques pour effectuer sa recherche de prestataires de formation ou bien lorsqu’elle demande une consultation sur la qualification auprès de l’agence pour l’emploi. Cela signifie que des infrastructures informatives publiques sont utilisées à titre privé, mais aussi qu’il existe un écosystème de fournisseurs en partie financés par des fonds publics auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier d’offres sur mesure. En Allemagne, de nombreuses entreprises se tournent vers les universités populaires, financées par l’État (Fleige et al. 2022, p. 171 ss), pour acheter des formations continues qu’elles proposent comme formations en entreprise à leur personnel.

Il importe en outre de comprendre qu’une entreprise peut être privée tout en étant détenue par l’État, mais que les formations professionnelles continues en entreprise qui y sont réalisées ne sont pas de nature publique puisqu’elles s’adressent exclusivement aux membres de ladite entreprise. Un grand nombre d’entreprises publiques recourt aux offres de formation continue. C’est par exemple le cas des administrations, des compagnies d’énergie ou des sociétés de transport. Une université populaire peut ainsi proposer une formation à la communication interculturelle au personnel d’une mairie en calculant les coûts et prestations en interne sur le plan administratif.

Même dans le domaine de l’entreprise, la formation continue n’est pas seulement un marché: elle répond au minimum à un intérêt public et repose en partie sur une responsabilité partagée de l’État, une situation qui a évolué ces dernières décennies, à tout le moins en Allemagne. Ces dernières décennies en effet, la recherche allemande sur la formation continue a constaté ici ou là un recul de l’État ainsi qu’un phénomène d’économicisation. En Allemagne, les publications scientifiques et politiques ont pu désigner, voire désignent encore parfois la formation continue comme un marché, alors qu’elle se caractérisait généralement plutôt et se caractérise toujours par l’implication de divers marchés privés, une prise en charge de l’État ainsi que des quasi-marchés financés par des fonds publics et attribués par des appels d’offres. Ces dernières années, on a par ailleurs vu se dessiner en Allemagne, dans le contexte des grands processus de transformation en cours, un changement allant dans le sens d’un retour de l’implication active de l’État. Une stratégie nationale pour la formation continue (cf. BMAS 2024) a notamment été poursuivie via deux chancelleries différentes, à savoir une première fois sous la houlette du CDU et une deuxième fois sous la houlette du SPD. Un coup d’œil jeté aux programmes actuels des élections au Bundestag peut cependant laisser craindre que la responsabilité partagée et les investissements de l’État dans la formation continue soient bientôt relégués au second plan à cause de nombreuses autres crises en cours. Les pays d’Asie qui enregistrent de bons résultats économiques, tels que Singapour (cf. Leow et al. 2023), se distinguent au contraire par leur renforcement de la régulation de l’État ainsi que par leurs stratégies de qualification à long terme, c’est-à-dire par le fait, dans la formation continue également, de ne pas tout laisser aux seuls marchés, mais de soutenir l’action des entreprises par un accompagnement et une responsabilité partagée et adaptée de l’État. En 2022, le Conseil de l’Union européenne (UE 2022) a mis sur pied une initiative intitulée «Individual Learning Accounts» (ILAs). L’objectif de cette recommandation formulée par le Conseil aux États membres de l’Union européenne est de permettre à tous les adultes de développer leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle. Il reste à voir si cette incitation individuelle s’accompagnera à nouveau en partie de mesures de soutien aux entreprises ainsi que d’une coopération avec des fournisseurs de formation continue externes (p. ex. sous la forme de chèques de formation continue que les entreprises peuvent utiliser auprès des fournisseurs), comme on a déjà pu l’observer en Europe où accès individuel et accès des entreprises ont coexisté (cf. Käpplinger et al. 2013).

- L’article utilise ci-après les termes «entreprise» et «société» comme synonymes. Stricto sensu, il faudrait toutefois distinguer les deux termes, car une société peut par exemple compter plusieurs entreprises en son sein. Le CVTS se rapporte par exemple à la notion de société, tandis que le panel d’entreprises de l’Institut de recherche sur le marché du travail et les professions (IAB) se rapporte à celle d’entreprise.

Bibliographie

Allespach, M.; Käpplinger, B.; Wienberg, J. (2024) (Eds.): Handbuch Betriebliche Weiterbildung – Emanzipatorische Ansätze in Theorie und Praxis. Francfort/Main: Bund-Verlag.

BMAS – Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024): Weiterbildung mit Strategie - Die Nationale Weiterbildungsstrategie ist unser gemeinsamer Leitfaden hin zu einer neuen Weiterbildungskultur. Berlin: BMAS. URL: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Berufliche-Weiterbildung/Nationale-Weiterbildungsstrategie/nationale-weiterbildungsstrategie.html [date de consultation: 16.02.2025]

Fleige, M.; Gieseke, W.; von Hippel, A. & Stimm, M. (2022): Berufliche Weiterbildung in Volkshochschulen - Zugänge zum lebenslangen Lernen. Berlin: Peter Lang Verlag.

Harney, K. (1998): Handlungslogik betrieblicher Weiterbildung. Stuttgart: Hirzel.

Holzer, D. (2017): Weiterbildungswiderstand - Eine kritische Theorie der Verweigerung. Bielefeld: Transcript.

Jäger, Chr. (2005): Öffentliche Verantwortung – Öffentliches Interesse. Dans: DIE-Zeitschrift für Erwachsenenbildung, H. 3, pp. 42-44.

Käpplinger, B. (2016): Betriebliche Weiterbildung aus der Perspektive von Konfigurationstheorien. Bielefeld: wbv.

Käpplinger, B.; Klein, R.; Haberzeth, E. (2013) (Eds.): Weiterbildungsgutscheine – Wirkungen eines Finanzierungsmodells in vier europäischen Ländern. Bielefeld: wbv.

Kuhlenkamp, D. (2024): Förderungsstrukturen der Weiterbildung. Bielefeld: wbv.

Leow, A.; Billett, S.; & Le, A. H. (2023): Towards a continuing education and training eco system: a case study of Singapore. Dans: International Journal of Training Research, 21(3), pp. 226–242.

Müller, M.; Gollob, S.; & Hedinger, F. (2024): Bedeutung und Umsetzung von Weiterbildung in KMU. Zurich: FSEA.

Müller, M.; Gollob, S.; & Hedinger, F. (2024): Importance et mise en œuvre de la formation continue dans les PME. Résumé des résultats. Zurich: FSEA.

Müller, Chr. (2023): Betriebliche Weiterbildungsentscheidungen im Garbage Can: Typenbildende Rekonstruktion in Klein- und Kleinstunternehmen. Bielefeld: wbv.

Schönfeld, G. & Behringer, G. (2017): Betriebliche Weiterbildung. Dans F. Bilger, F. Behringer, H. Kuper & J. Schrader (Eds.), Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2016. Ergebnisse des Adult Education Survey (AES). Bd. 3, pp. 56–73. Bielefeld: wbv.

UE – Union européenne (2022): Recommandation du conseil du 16 juin 2022 relative aux comptes de formation individuels. Luxembourg: Journal officiel de l’Union européenne. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(03) [date de consultation: 20.02.2025]