Betriebliche Weiterbildung: Konfigurationen zwischen privaten Entscheidungen und öffentlicher Mitverantwortung

Der Beitrag zeigt begrifflich und empirisch auf, dass betriebliche Weiterbildung oft externe Kooperationen braucht bzw. kooperativ konfiguriert ist, um sich wirkungsvoll entfalten zu können. Anhand von Daten aus der europäischen Betriebsbefragung CVTS veranschaulicht der Beitrag die Vielfalt dieser Kooperationen und Konfigurationen in Deutschland, Frankreich und Italien. Dabei wird klar, dass betriebliche Weiterbildung nicht einfach als privater Markt verstanden werden kann, da auch öffentliche Interessen eine Teilrolle spielen.

1. Einleitung

Betriebliche Weiterbildung findet im Betrieb statt und wird vom Betrieb bezahlt. Das könnte man zumindest – fälschlicherweise – meinen, wenn man sich nicht näher mit Definitionen und Empirie befasst. Im Folgenden wird anhand von einschlägigen Definitionen aufgezeigt, was unter betrieblicher Weiterbildung verstanden wird. Es wird aufgezeigt, dass der Lernort nicht ausschlaggebend dafür ist, was als betriebliche Weiterbildung verstanden wird. Anhand von empirischen Daten aus der sechsten Europäischen Unternehmensbefragung Continuing Vocational Training Survey (CVTS) wird demonstriert, wie vernetzt betriebliche Weiterbildung in verschiedenen Konfigurationen ist und wie sie so von unternehmensexternen Organisationen und Personen abhängig ist. «Betriebe wenden sich im Medium der Weiterbildung an sich selbst» (Harney, 1998, S. 143), aber sie können dies zumeist nur mit massiver Unterstützung von aussen und von Dritten, wie öffentlichen oder privaten Weiterbildungseinrichtungen. Dies gilt in besonderem Masse für kleine und Kleinstunternehmen (vgl. Müller et al., 2024, sowie Müller, 2023), die in aller Regel keine eigene Personalentwicklung und keine Weiterbildungsabteilung haben.

2. Definitionen: Der Lernort ist nicht zentral und Verantwortungsleitung ist wichtig

Während in Definitionen der betrieblichen Weiterbildung (s. auch Allespach et al., 2024) bis in die 1980er Jahre hinein noch manchmal auf den Lernort Betrieb1 als ein Bestimmungsmerkmal hingewiesen wurde, ist dagegen heute der Faktor Finanzierung in Form von Geld und/oder Zeit zentral: «Zur betrieblichen Weiterbildung zählen vorausgeplante, organisierte Weiterbildungsmassnahmen, die (…) vollständig oder teilweise vom Arbeitgeber finanziert wurden. Eine Arbeitgeberfinanzierung liegt vor, wenn die Kosten für Teilnahme- oder Prüfungsgebühren oder Bücher und Lernmaterialien zumindest teilweise durch den Arbeitgeber getragen wurden oder die Teilnahme ganz oder überwiegend während der bezahlten Arbeitszeit oder in einer bezahlten Freistellung für Bildungszwecke erfolgte.» (Schönfeld & Behringer, 2017, S. 56)

Diese Definition wird in einschlägigen Surveys wie dem Adult Education Survey (AES) oder CVTS in Europa variierend verwendet. Betriebliche Weiterbildung ist somit zentral von der Finanzierungsquelle bestimmt. Ob die Weiterbildungen, die ein Betrieb für seine Beschäftigten finanziert, dann im Betrieb stattfinden, ist nicht entscheidend. Kleinere Unternehmen brauchen oft externe private oder öffentliche Weiterbildungsanbieter, wo sie ihre Beschäftigten hinschicken. In Deutschland sind dies oft die Kammern, während europaweite private Weiterbildungsanbieter dominieren.

Schnell Lesende könnten bei der Definition die Formulierung «vollständig oder teilweise vom Arbeitgeber finanziert» überlesen. Aber dies meint, dass betriebliche Weiterbildung sich ko- und mischfinanziert vollzieht. Beschäftigte können sich an den Kosten beteiligen oder der Staat kann Mittel beisteuern. Im AES 2016 wurden 78 Prozent aller betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten vollständig vom Arbeitgeber finanziert, bei 11 Prozent der Aktivitäten erbrachten die abhängig Beschäftigten einen Eigenanteil (durch Übernahme direkter Kosten oder Freizeiteinsatz). (Schönfeld & Behringer, 2017, S. 72) Bei den restlichen 11 Prozent gab es eine Mischfinanzierung zwischen Arbeitgeber und anderen Akteuren wie der Arbeitsagentur oder dem Staat. Neben dieser materiellen Mischfinanzierung bedarf betriebliche Weiterbildung immateriell der Mitwirkung der Lernenden. Weiterbildung kann vom Betrieb als Angebot eingekauft werden, aber das Lernen müssen die Beschäftigten selbst tun, was im Regelfall psychische Anstrengung mit sich bringt. Wissenschaftlich bezeichnet man Lernende als Prosumenten, da Weiterbildung nicht nur passiv konsumiert werden kann, sondern wirksame Weiterbildung vom Lernenden aktiv mitproduziert werden muss. Dies erklärt, dass in einer oft konsumorientierten Welt Weiterbildung nicht immer ein beliebtes Angebot ist, da es Anstrengung mit sich bringt. In einer von grossen Transformationen geprägten Welt kann Weiterbildung in Teilen Umlernen, Verlernen und Dazulernen meinen, sodass bisherige, liebgewonnene Arbeitspraktiken entwertet werden, was für Beschäftigte ein schmerzhafter Prozess sein kann, dem sie mit Widerstand begegnen (Holzer, 2017). In Zeiten vieler Organisationsveränderungsprozesse kann nicht jede kurzatmige Managemententscheidung sinnvoll sein, sodass die Beschäftigten berechtigterweise anzweifeln, ob dieser Wandel dem Unternehmen langfristig zuträglich sein wird. Nicht selten bemerken die Beschäftigten mit Blick auf die Aktienmärkte und Analysen, dass ein Unternehmen sich in die falsche Richtung entwickelt.

3. Empirie betrieblicher Weiterbildung: Vielfältige Kooperationen von Unternehmen

3.1 Mischung von Kursen und anderen Weiterbildungsformen

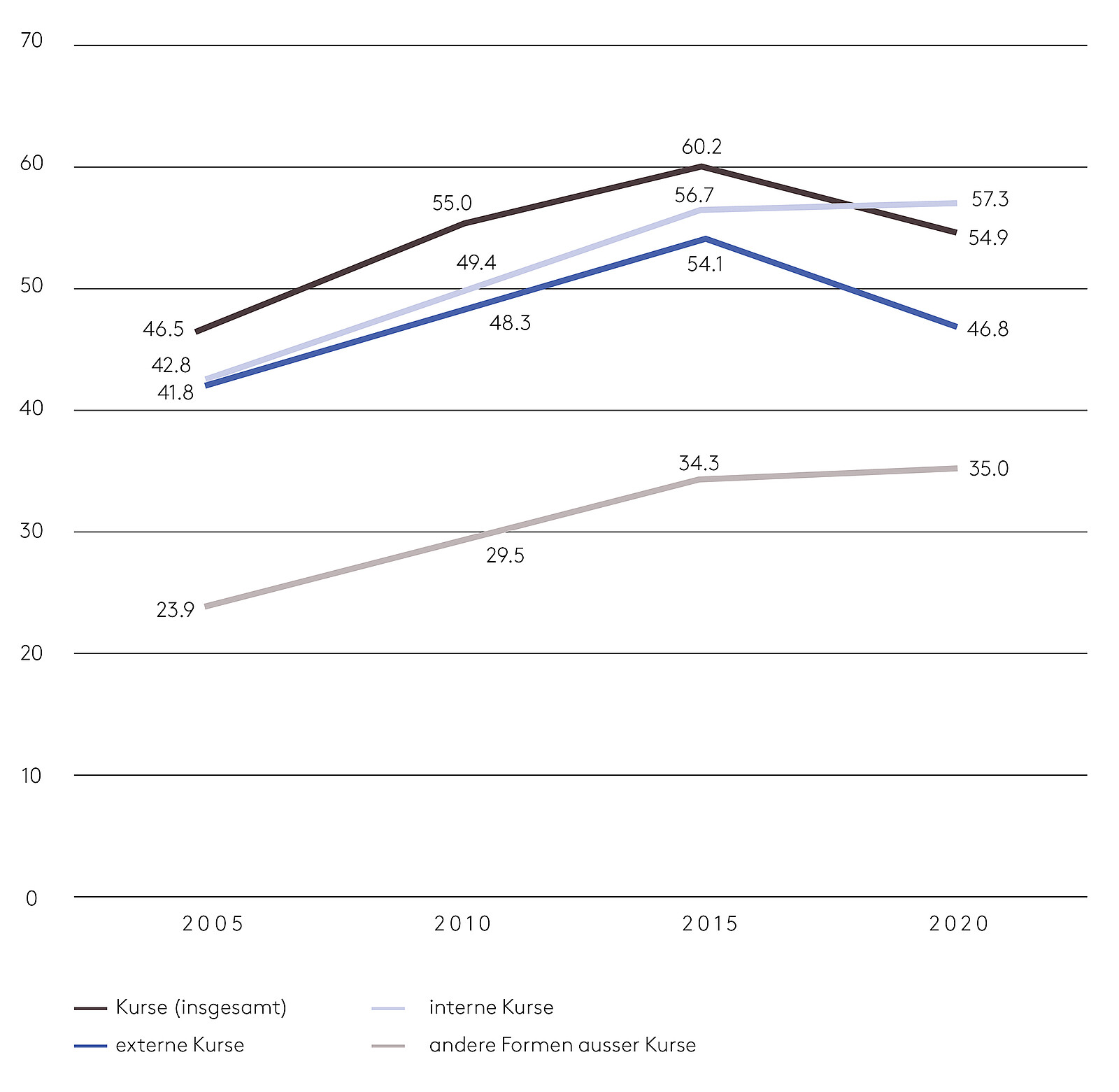

Betriebe können Weiterbildung in vielfältigen Konfigurationen mit hohen Freiheitsgraden, aber auch kooperativ oder mit externen Abhängigkeiten organisieren (vgl. Käpplinger, 2016). Dies kann das betriebsinterne Kursangebot von Weiterbildungen betreffen, wozu aus einer Reihe von Gründen oft nur mittelgrosse und grosse Unternehmen in der Lage sind. Gerade kleinere Unternehmen schicken ihre Beschäftigten dagegen oft zu betriebsexternen Kursen in Weiterbildungseinrichtungen oder nutzen digitale Angebote, die extern entwickelt wurden. Neben diesem kursförmigen Weiterbildungsangebot stehen andere Formen zur Verfügung, die vom organisierten Lernen am Arbeitsplatz über die Teilnahme an Austauschprogrammen oder Messen bis zu selbstgesteuertem Lernen via digitale Medien reichen können. Der CVTS erhebt diese unterschiedlichen Weiterbildungsformen bereits seit den 1990er Jahren. Im Folgenden sind die Daten zwischen 2005 und 2020 dargestellt:

Insgesamt steigt die Nutzung aller Weiterbildungsformen über die Jahre hinweg nahezu stetig an. Lediglich 2020 ist ein Einbruch bzw. eine Stagnation festzustellen. Dies dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit der Corona-Pandemie geschuldet sein, die zu einer Beschränkung und Absage von Weiterbildungskursen in Präsenz führte, was digital nicht komplett aufgefangen werden konnte. Aber selbst die anderen Formen wuchsen während der Pandemie kaum noch an, wobei man beachten muss, dass es sich bei «andere Formen» um eine Sammelkategorie handelt, bei der zum Beispiel digitales Lernen gerade in der Pandemie anwuchs, während Lernen durch Messebesuche oder Tagungen pandemiebedingt massiv eingeschränkt wurde.

Blickt man auf das Verhältnis von externen und internen Kursen, dann lässt sich für alle Jahre festhalten, dass Unternehmen zumeist eher externe als interne Kurse einsetzen. 2020 taten das trotz Pandemie 46,8% aller europäischen Unternehmen, während nur 35,0% interne Kurse anboten bzw. anbieten konnten. In den Jahren vor der Pandemie betrug der Abstand zwischen den beiden Kursformen dagegen rund 20 Prozentpunkte. Dies verdeutlicht, wie sehr Betriebe mit externen Organisationen und Personen kooperieren bzw. sogar von diesen abhängig sind. In den Unternehmen ist oft weder planendes noch lehrendes Weiterbildungspersonal vorhanden, und oft ist es auch ökonomischer, mit Dritten zusammenzuarbeiten. Zudem ist zu bedenken, dass auch interne Kurse zumindest extern unterstützt stattfinden können. Zum Beispiel kann ein Kurs zwar betriebsintern durchgeführt werden, dafür können aber externe Dozentinnen und Dozenten engagiert werden. Viele Betriebe verfügen nicht über die Ressourcen, einen eigenen Dozentinnen- und Dozentenpool zu finanzieren, sondern greifen anlass- und bedarfsbezogen auf Personen zurück, die bestimmte Kurse unterrichten oder moderieren können. Insofern sind selbst bei den betriebsinternen Kursen viele Unternehmen nicht komplett autonom, sondern müssen oft auf Externe zurückgreifen.

3.2 Vielfalt der Kooperationspartner und Dienstleister von Betrieben

Unternehmen nutzen wie aufgezeigt mehr externe als interne Kurse bei ihrem Weiterbildungsangebot (vgl. Müller et al., 2024, S. 47–48). Welche Anbieter dabei von Betrieben im nationalen Kontext genutzt werden, differiert weiterhin trotz Internationalisierungs- und Globalisierungsprozessen ganz erheblich:

![<strong>Tabelle: </strong>Weiterbildungsanbieter für externe Kurse im Auftrag von Unternehmen (<strong>Quelle:</strong> CVTS6 für 2020, eigene Darstellung, Mehrfachnennungen möglich ([trng_cvt_30s__custom_12465412])](/fileadmin/_processed_/a/4/csm_167880_a0c94cb2ad.jpeg)

Man kann im EU-Durchschnitt sehen, dass private Weiterbildungsanbieter für die Betriebe eine starke Relevanz haben, da 68,4% aller Unternehmen für externe Kurse auf diese Anbieter zurückgreifen, die weit vor der nächsten Gruppe bzw. Sammelkategorie der Hersteller- und Mutterfirmen mit 24,0% positioniert sind. Mit Herstellerfirmen ist angesprochen, dass zum Beispiel im IT- oder technischen Bereich Maschinen und Produkte nicht einfach genutzt werden können, sondern oft von den Herstellern auch Schulungen angeboten werden bzw. Unternehmen diese sogar nutzen müssen. Wenngleich wissenschaftliche Weiterbildung zurzeit viel Aufmerksamkeit erfährt, so liegt ihr Marktanteil bei den Betrieben in einer Befragungskategorie zusammen mit Berufsschulen europaweit nur bei 9,7%. Öffentliche Anbieter wie in Deutschland zum Beispiel die Volkshochschule liegen noch weiter vorn mit 12,1%. Gewerkschaften als Anbieter werden von Betrieben dagegen kaum genutzt, während Kammern und Wirtschaftsverbände mit 22,8% knapp den zweiten Platz verfehlen.

Hinter diesen europäischen Durchschnittswerten versteckt sich eine enorme Heterogenität, wenn man Länder vergleicht. Schweizerische Daten werden im CVTS leider nicht erhoben, aber der Blick auf die Nachbarländer Deutschland, Frankreich und Italien ist erhellend und bietet Vergleichsmöglichkeiten für die verschiedenen Kantone der Schweiz und ihre jeweiligen Nachbarregionen. Interessant wäre hier empirisch fundiert zu wissen, inwiefern die Situation der betrieblichen Weiterbildung in der Schweiz weitestgehend von den Schweizer Binnenstrukturen und Rahmenbedingungen bestimmt ist oder ob die Nähe zu Nachbarländern, Absatzmärkten oder ausländischen Unternehmenskooperationen auch einen relevanten Einfluss hat.

In Deutschland liegen Kammern und Wirtschaftsverbände bei Konfigurationen mit Unternehmen an erster Stelle knapp vor privaten Anbietern. Gerade die Kammern haben hier eine semi-öffentliche Position, da gesetzliche Pflichtmitgliedschaften für Unternehmen bestehen und die Kammern im politischen Diskurs zusammen mit den Wirtschaftsverbänden einflussreich und ordnungspolitisch als sogenannte zuständige Stelle eng eingebunden sind. Für den Ausbildungsbereich ist dies noch deutlicher als im Weiterbildungsbereich der Fall, aber zumindest Fortbildungsprüfungen im Meisterbereich müssen über die Kammern laufen. Die Kammern sind so einerseits (kommerzieller) Weiterbildungsanbieter für Unternehmen und andererseits Interessenvertreter für die Unternehmen bzw. ordnungspolitisch vom Staat eingebunden.

Ziemlich anders sieht die Situation in Frankreich aus. Hier wenden sich Unternehmen beim Thema Weiterbildung sehr selten (9%) an Kammern oder Wirtschaftsverbände. In Frankreich dominieren zu fast 90% private Anbieter, aber öffentliche (Weiter-)Bildungseinrichtungen haben mit 11,9% und 14,3% eine gewisse Relevanz. Diese Prozentzahlen zeigen in der Summe auch, dass viele Betriebe sich konfigurativ an mehr als einen Anbieter in ihren Kooperationen und Auftragsvergaben wenden. In Deutschland nutzen Betriebe im Schnitt rund 1,7 externe Anbieter. Die Rolle von Gewerkschaften ist in Frankreich besonders marginal, da Unternehmen und Gewerkschaften hier oft eher konflikthaft und selten so sozialpartnerschaftlich kooperieren, wie man es aus Mittel- und Nordeuropa kennt.

In Italien, wo Unternehmen insgesamt unterdurchschnittlich viel Weiterbildung anbieten, rekurrieren die weiterbildenden Unternehmen dominant auf private Weiterbildungsanbieter, wenngleich öffentlichen Anbietern eine gewisse Bedeutung zukommt. Sehr hohe 23,0% griffen in der Befragung auf die Kategorie «Sonstige» zurück, was ggf. auf weitere Kooperationspartner hinweist, die durch die Befragungsoptionen nicht abgedeckt sind. Hierzu könnten Weiterbildungsverbünde, Arbeitsagenturen, einzelne Trainer, Berufsverbände oder auch digitale Plattformen zählen. Für die Schweiz wäre die Klubschule Migros ein Beispiel für eine Einrichtung, die kein klassischer privater, kommerzieller Anbieter ist, da sie ihren Ursprung in Genossenschaften hat.

4. Fazit: Betriebliche Weiterbildung zwischen privat und öffentlich

Unternehmen nutzen bzw. brauchen externe und teilweise öffentliche Unterstützung und Dienstleistungen, um betriebliche Weiterbildung anbieten zu können. Das fängt ggf. auch implizit und unauffällig schon damit an, dass für die Suche nach Weiterbildungsanbietern öffentliche Datenbanken oder eine Qualifizierungsberatung bei der Agentur für Arbeit genutzt werden. Das bedeutet, dass eine öffentliche Informationsinfrastruktur privat genutzt wird oder dass eine partiell öffentlich grundfinanzierte Anbieterlandschaft vorhanden ist, die Unternehmen nutzen können, um massgeschneiderte Angebote einzukaufen. In Deutschland nutzen viele Unternehmen die öffentlich grundfinanzierten Volkshochschulen (Fleige et al., 2022, S. 171ff), um Weiterbildungsangebote für ihre Beschäftigten als Firmenschulungen einzukaufen.

Wichtig ist zudem, dass ein Unternehmen nicht nur privatwirtschaftlich verfasst, sondern im staatlichen Besitz sein kann, wobei die dortige betriebliche Weiterbildung trotzdem nicht öffentlich ist, sondern sich allein an Betriebsangehörige richtet. Viele öffentliche Unternehmen wie z.B. Verwaltungen, Transport- oder Energieunternehmen nutzen Weiterbildungsangebote; so kann zum Beispiel eine Volkshochschule per verwaltungsinterner Kosten-Leistungs-Rechnung ein Training für interkulturelle Kommunikation bei Mitarbeitenden im Bürgeramt anbieten.

Weiterbildung ist selbst im betrieblichen Bereich nicht allein ein Markt, sondern es gibt mindestens ein öffentliches Interesse, teilweise auch eine öffentliche Mitverantwortung, was sich im Laufe der Jahrzehnte zumindest in Deutschland gewandelt hat (vgl. Jäger, 2005). Stellenweise wurde in den letzten Jahrzehnten in der deutschen Weiterbildungsforschung ein Rückzug des Staates und eine Ökonomisierung beschrieben (z.B. Kuhlenkamp 2024, S. 48). Auch wurde und wird öffentlich sowohl in wissenschaftlichen als auch politischen Publikationen die Weiterbildung in Deutschland öfters als Weiterbildungsmarkt bezeichnet, wenngleich sie oft eher von verschiedenen privaten Märkten, einer staatlichen Grundversorgung sowie Quasi-Märkten mit öffentlichen, im Wettbewerb ausgeschriebenen und vergebenen Geldern gekennzeichnet war und ist. In den letzten Jahren zeichnete sich in Deutschland im Zuge grosser Transformationsprozesse erneut ein Wandel in Richtung eines wieder aktiveren Staates ab. So wurde u.a. eine nationale Weiterbildungsstrategie (vgl. BMAS 2024) über zwei verschiedene – einmal von der CDU und einmal von der SPD gehaltene – Kanzlerschaften verfolgt. Beim Blick auf aktuelle Wahlprogramme zur Bundestagswahl kann jedoch Sorge aufkommen, dass staatliche Mitverantwortung und Weiterbildungsinvestitionen wegen multipler anderer Krisen in den Hintergrund gerückt werden könnten. Ökonomisch erfolgreiche asiatische Länder wie Singapur (vgl. Leow et al. 2023) fallen dagegen mit ausgebauten Ansätzen staatlicher Regulierung und langfristigen Qualifizierungsstrategien auf, die auch in der Weiterbildung nicht alles allein den Märkten überlassen, sondern durch adäquate staatliche Mitverantwortung unternehmerisches Handeln flankierend unterstützen. Im Jahr 2022 hat der Rat der Europäischen Union (EU 2022) eine Initiative ins Leben gerufen: Individual Learning Accounts (ILAs). Diese Empfehlung des Rates an EU-Mitgliedsländer zielt darauf ab, alle Erwachsenen in die Lage zu versetzen, ihre Kompetenzen während ihres gesamten Erwerbslebens kontinuierlich weiterzuentwickeln. Es bleibt abzuwarten, ob diese Individualförderung erneut z.T. auch in Kombination mit Unternehmensförderungen und externen Weiterbildungsanbietern (z.B. Weiterbildungsgutscheine für Unternehmen einzulösen bei Weiterbildungsanbietern) umgesetzt wird, wie man es in Europa bereits als betrieblichen neben individuellem Zugang beobachten konnte (vgl. Käpplinger et al., 2013).

- Im Folgenden werden die Begriffe Betrieb und Unternehmen synonym verwendet. Genau genommen müsste jedoch differenziert werden, da zum Beispiel ein Unternehmen aus einer Reihe an Betrieben bestehen kann. So bezieht sich CVTS auf ein Unternehmenskonzept, während das Betriebspanel des IAB sich auf Betriebsstätten bezieht.

Literatur

Allespach, M.; Käpplinger, B.; Wienberg, J. (2024) (Hrsg.): Handbuch Betriebliche Weiterbildung – Emanzipatorische Ansätze in Theorie und Praxis. Frankfurt/Main: Bund-Verlag.

BMAS – Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024): Weiterbildung mit Strategie – Die Nationale Weiterbildungsstrategie ist unser gemeinsamer Leitfaden hin zu einer neuen Weiterbildungskultur. Berlin: BMAS. URL: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Berufliche-Weiterbildung/Nationale-Weiterbildungsstrategie/nationale-weiterbildungsstrategie.html [Abrufdatum: 16.02.2025]

EU – Europäische Union (2022): Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 zu individuellen Lernkonten. Luxemburg: Amtsblatt der Europäischen Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(03) [Abrufdatum: 20.02.2025]

Fleige, M.; Gieseke, W.; von Hippel, A. & Stimm, M. (2022): Berufliche Weiterbildung in Volkshochschulen – Zugänge zum lebenslangen Lernen. Berlin: Peter Lang Verlag.

Harney, K. (1998): Handlungslogik betrieblicher Weiterbildung. Stuttgart: Hirzel.

Holzer, D. (2017): Weiterbildungswiderstand – Eine kritische Theorie der Verweigerung. Bielefeld: Transcript.

Jäger, Chr. (2005): Öffentliche Verantwortung – Öffentliches Interesse. In: DIE – Zeitschrift für Erwachsenenbildung, H. 3, S. 42–44.

Käpplinger, B. (2016): Betriebliche Weiterbildung aus der Perspektive von Konfigurationstheorien. Bielefeld: wbv.

Käpplinger, B.; Klein, R.; Haberzeth, E. (2013) (Hrsg.): Weiterbildungsgutscheine – Wirkungen eines Finanzierungsmodells in vier europäischen Ländern. Bielefeld: wbv.

Kuhlenkamp, D. (2024): Förderungsstrukturen der Weiterbildung. Bielefeld: wbv.

Leow, A.; Billett, S.; & Le, A. H. (2023): Towards a continuing education and training eco system: a case study of Singapore. In: International Journal of Training Research, 21(3), S. 226–242.

Müller, M.; Gollob, S.; & Hedinger, F. (2024): Bedeutung und Umsetzung von Weiterbildung in KMU. Zürich: SVEB.

Müller, Chr. (2023): Betriebliche Weiterbildungsentscheidungen im Garbage Can: Typenbildende Rekonstruktion in Klein- und Kleinstunternehmen. Bielefeld: wbv.

Schönfeld, G. & Behringer, G. (2017): Betriebliche Weiterbildung. In: F. Bilger, F. Behringer, H. Kuper & J. Schrader (Hrsg.), Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2016. Ergebnisse des Adult Education Survey (AES). Bd. 3, S. 56–73. Bielefeld: wbv.