Le personnel de la formation continue en entreprise sous l’angle de la recherche pédagogique sur les groupes professionnels. Une analyse empirique de la spécificité des tâches

L’article présente les principaux résultats d’une analyse empirique des tâches du personnel de la formation continue en entreprise en Allemagne. Les résultats montrent que les tâches de ce dernier sont variées et complexes et qu’elles se différencient parfois des tâches propres à d’autres champs d’action pédagogiques. En d’autres termes, il existe une spécificité des tâches. L’analyse conduit à un modèle à plusieurs niveaux, qui permet de différencier les tâches et les formes d’action. Ce modèle permet en outre au personnel de la formation continue de mener une réflexion à propos des tâches et des formes d’action. Le modèle à plusieurs niveaux rejoint le modèle des contextes de reproduction de la formation continue et précise ce dernier pour le contexte de l’entreprise.

Introduction et exposé de la problématique

La formation continue en entreprise est un domaine de la pratique pédagogique dans les organisations du sous-système économico-social de l’économie et initié par ces dernières. Ce domaine s’établit entre le système de formation, le système d’emploi et le système économique et englobe des aspects pédagogiques, économiques, organisationnels et ceux relatifs à la gestion du personnel. Le thème de la formation continue en entreprise est abordé dans les discours pluridisplinaires qui englobent l’éducation des adultes/la formation continue, la pédagogie professionnelle et économique, l’enseignement sur la gestion du personnel, et qui incluent des rapports de justification divergents (cf. Schwarz 2024). Ce champ d’action revêt actuellement une grande importance: selon l’Office fédéral de la statistique, 77% des entreprises allemandes ont proposé des mesures de formation continue en 2020 afin d’améliorer les qualifications de leur personnel. Ce chiffre atteint même 95% dans les entreprises qui emploient au moins 1 000 personnes (cf. Destatis; BMBF 2024, p. 34). L’enquête sur l’éducation des adultes (EEA) de 2022 montre qu’en Allemagne, le segment Formation continue en entreprise représente de loin la part la plus élevée (77%) dans les activités de formation continue. La formation continue individuelle dans le contexte professionnel est en baisse et atteint seulement 7% (cf. BMBF 2024, p. 21)1. Dernièrement, le champ d’action de la formation continue en entreprise a été mis sur le devant de la scène avec des postulats en matière de politique éducative, comme la stratégie nationale de la formation continue (cf. BMAS/BMBF 2019, p. 2). Le but de celle-ci est de renforcer la formation continue professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie au travail, dans la profession et dans l’organisation d’entreprise, et de promouvoir la transformation numérique et l’égalité des chances dans le monde du travail.

Le personnel de la formation continue en entreprise joue donc un rôle clé pour le développement social, économique et individuel dans le cadre des mutations profondes qui interviennent dans le contexte du «système – organisé selon des principes pédagogiques – de l’apprentissage tout au long de la vie» (Nittel/Schütz/Tippelt 2014, p. 20)2 (cf. Dewe/Schwarz 2017, p. 14 ss.; Kaufhold/Weyland 2024, p. 51; Bohlinger et al. 2024, p. 11). Le personnel de la formation en entreprise peut se comprendre dans un sens plus large que celui d’un groupe d’acteurs «[…] qui s’occupent des processus de la formation initiale et continue en entreprise et du développement des compétences du personnel dans les entreprises […] et/ou qui apportent dans ce but une contribution sur le plan organisationnel» (Meyer 2011, p. 1). Schrader et Martin estiment qu’environ 700 000 personnes exercent une activité lucrative dans le domaine de la formation continue en entreprise (cf. Schrader/Martin 2016, p. 50; groupe d’auteurs du rapport sur la formation 2022, p. 251), au sein duquel on trouve des désignations telles que «spécialiste de la formation continue», «spécialiste en développement du personnel», «formateur ou formatrice», «coach», «manager de formation», ainsi que des anglicismes comme «Learning Professional» et «People and Culture Developer» (cf. Schwarz 2024). Selon la littérature correspondante, le groupe professionnel du personnel de la formation continue en entreprise est caractérisé par une grande diversité et hétérogénéité concernant les qualifications, le contrat de travail, la perception du rôle et les tâches (cf. Grollmann/Ulmer 2020, p. 535; Kohl et al. 2021, pp. 17-18; Kaufhold/Weyland 2024, p. 54).

Concernant ce groupe professionnel, l’analyse doit établir une distinction entre les tâches issues de l’extérieur et dotées d’une légitimité et de ressources, et l’exécution concrète des actions par les acteurs et actrices. La question se pose de savoir quelles sont les tâches et les formes d’action du personnel de la formation continue en entreprise. Contrairement à la formation en entreprise, dans laquelle s’appliquent des qualifications standardisées (minimales) concernant l’aptitude, conformément à l’ordonnance allemande sur l’aptitude des formateurs (AEVO), il n’existe pas de qualifications obligatoires pour la formation continue en entreprise et pour les formes d’action et tâches correspondantes (cf. Meyer 2011, p. 2; Müller 2024, p. 61).

La notion de spécificité des tâches désigne ce qui différencie une activité professionnelle d’autres activités professionnelles. Les critères possibles sont ici: les événements, les intentions et les effets, le contexte institutionnel, le mandat formel et la licence en tant qu’autorisation au sens d’un droit d’intervention, ainsi qu’une méthodologie spécifique dans l’exécution d’actions à but de planification ou immédiates/concrètes.

Cet article expose de manière sommaire l’état de la recherche empirique sur les tâches du personnel de la formation continue en entreprise, montre le cadre de référence théorique et la méthodologie de l’étude, présente une synthèse de ses résultats et se termine par une discussion.

État de la recherche empirique sur les tâches et formes d’action du personnel de la formation continue en entreprise

Une solide base de données sur le personnel de la formation continue en entreprise fait défaut dans la recherche sur la formation continue en général, et plus particulièrement dans la recherche sur la formation continue dans le contexte institutionnel de l’entreprise (cf. Schrader/Martin 2021, p. 334)3. Malgré l’importance de la formation continue en entreprise, la recherche empirique sur les tâches, les formes d’action et les connaissances sur ce groupe professionnel est peu développée (cf. Käpplinger 2016; Hippel, v./Röbel 2016; Grollmann/Ulmer 2020; Haberzeth/Käpplinger 2024; Kaufhold/Weyland 2024; Müller 2024; Schwarz 2024).

Concernant les tâches, la recherche sur la formation continue a pu montrer que les entreprises utilisent la formation continue à des fins de reproduction organisationnelle et pour aborder des exigences changeantes en matière de transformation (cf. Harney 1998, p. 180; Kuper 2000, p. 254): ici, la formation continue est «incorporée» par voie de décision et transférée au personnel de la formation continue en entreprise par délégation, selon les intérêts des entreprises (cf. Schrader 2011). La recherche a pu montrer que les entreprises représentent un contexte de formation continue qui leur est propre, sans apporter un éclairage empirique plus précis sur la négociation des impératifs économiques et des exigences pédagogiques dans le domaine de la pratique pédagogique. En revanche, la recherche sur les programmes a montré que l’action de planification des programmes peut être perçue comme le résultat de processsus complexes de négociation et d’attribution de sens au sein du contexte institutionnel et d’une certaine durée (cf. Fleige et al. 2019). Dans le contexte de l’entreprise, Käpplinger a pu montrer que les processus de négociation et d’attribution de sens sont déterminés dans une large mesure par des acteurs significatifs (p ex. la direction générale, la direction d’usine, le comité d’entreprise) (cf. Käpplinger 2016, p. 155).

Le second aspect, à savoir l’exécution concrète des actions, fait référence à la manière dont les tâches sont mises en œuvre. Il convient d’étudier la manière dont le personnel de la formation continue en entreprise désigne, justifie et légitime ses tâches. Dans de telles autodescriptions professionnelles, des (re)constructions subjectives, des significations, des motifs d’action et des liens entre le mandat, y c. les exigences d’action organisationnelles, et d’autre part l’exécution concrète et directe des actions sont mis à disposition pour une analyse. De telles représentations sont présentes indirectement dans des récits, explications, justifications, histoires et métaphores et sont reconnaissables sous la forme de constructions narratives.

Des analyses précédentes concernant les tâches pédagogiques et formes d’actions de groupes professionnels reposaient sur l’hypothèse selon laquelle les mêmes tâches et/ou formes d’action se retrouvent dans les différents champs d’action pédagogiques. Giesecke distingue par exemple cinq formes fondamentales d’action pédagogique: Enseigner, Conseiller, Informer, Animer et Organiser. Dans chacune d’elles, il s’agit de rendre possible l’apprentissage (cf. Giesecke 2015; également Prange/Strobel-Eisele 2006). Dans l’étude PAELL sur la recherche comparative pédagogique sur les groupes professionnels, Nittel et al. (cf. Nittel et al. 2014) présentent les activités clés Accompagner, Enseigner, Conseiller, Organiser et Sanctionner. Actuellement, différents autrices et auteurs utilisent une formule de différenciation, c’est-à-dire qu’ils se basent sur une diversité des cultures professionnelles en raison de particularités liées au contexte. Tandis que l’étude comparative PAELL se concentrait seulement sur les organisations des domaines de l’éducation et de la formation (éducatrices et éducateurs/secteur primaire, personnel enseignant/secteur secondaire I & II, chargées et chargés de cours, professeures et professeurs d’université/secteur tertiaire, professeures et professeurs/éducation extrascolaire des jeunes/éducation des adultes), l’analyse présentée ici met spécialement l’accent sur un domaine peu étudié, à savoir le contexte de l’entreprise comme champ d’action. La question qui se pose est de savoir si l’on retrouve les mêmes activités clés que dans l’étude PAELL ou si l’on constate des activités clés supplémentaires et/ou différentes.

L’étude (cf. Schwarz 2024) a surtout tenté de clarifier trois problématiques qui, jusqu’à présent, n’avaient pas été traitées dans la recherche:

- Le personnel de la formation continue dans les différentes entreprises s’occupe-t-il des mêmes tâches et/ou de tâches similaires?

- Dans quelle mesure les tâches et/ou leur importance varient-elles en fonction de l’entreprise? Existe-t-il une spécificité de l’organisation?

- Dans quelle mesure les tâches se différencient-elles des tâches dans les autres champs d’action pédagogiques? Existe-t-il une spécificité des tâches?

La recherche pédagogique sur les groupes professionnels forme le cadre théorique de base (cf. Nittel et al. 2014).

Méthodologie

Dans la recherche pédagogique sur les groupes professionnels, les autodescriptions professionnelles permettent une délimitation vis-à-vis d’autres groupes professionnels et sont aussi un moyen de rendre transparents à l’égard de tiers, au moyen de descriptions de situations et de cas, le mandat spécifique et l’autorisation de leur profession et/ou de leur tâche et de leur activité. «Elles fournissent des déclarations sur «ce que l’on fait», «comment on le fait», et sur les qualifications qui sont nécessaires à cet effet. Dans le même temps, elles fournissent, dans le cadre de l’argumentation, une explication indiquant pourquoi l’on fait quelque chose et quel est le but poursuivi. Les autodescriptions professionnelles créent et façonnent les conceptions sur sa propre culture professionnelle.» (Nittel/Dellori 2014, p. 461) Avec l’analyse d’échantillons, de similitudes et de différences dans les autodescriptions professionnelles du personnel de la formation continue en entreprise, il est possible de clarifier la portée de la spécificité des tâches.

L’analyse repose sur des entretiens avec des expertes et experts (N=50) et sur des discussions de groupe (N=2). Elle est effectuée dans le mode de recherche sociale qualitative. L’analyse qualitative et récapitulative de contenu a été utilisée comme méthode d’analyse. Les entretiens avec des expertes et experts ont duré en moyenne 47 minutes; les discussions de groupe, qui comprenaient chacun quatre participantes et participants, ont duré 112 minutes. Les données ont été saisies dans trois phases dans la période 2018-2020 auprès de 47 organisations représentant 20 branches/secteurs économiques (cf. informations complètes et détaillées Schwarz 2024). Les actrices et acteurs ont endossé le rôle d’expertes et d’experts potentiels interrogés, car ils font partie du contexte de l’entreprise et se sont définis comme étant le personnel de la formation continue en entreprise.

L’échantillon est hétérogène en termes d’âge (de 27 à 61 ans), de genre (25 femmes et 33 hommes) et de taille d’entreprise (de 6 à 385 000 personnes employées). Les collaboratrices et collaborateurs ainsi que les responsables d’équipe forment la plus grande partie de l’échantillon. Des responsables de départements de formation continue, des responsables du personnel avec des tâches de formation continue ainsi que des directrices et directeurs en font aussi partie. Le statut d’experte ou d’expert est lié à la position dans le contexte social du champ d’étude et non à des qualifications fonctionnelles et officielles, ni à des domaines spécifiques en termes de contenus (p. ex. gestion d’entreprise, pédagogie).

Même si l’approche méthodologique de la recherche n’est pas assujettie à la Grounded Theory Methodology (GTM ou méthode par théorisation ancrée) et n’est pas effectuée dans un mode encadré par la GTM qui contient des documents sur la pratique de codage et sur l’échantillonnage théorique (saturation), l’étude s’est basée sur quelques éléments stylistiques de la Grounded Theory (par exemple des ateliers de recherche sur la validation entre collègues et la vérification intersubjective, l’analyse de documents dans MaxQDA systématiquement effectuée par deux encodeurs, mémos en tant que procès-verbaux d’analyse saisis) (cf. informations complètes et détaillées Schwarz 2024).

Présentation des résultats: des tâches multiples

L’analyse empirique permet d’ouvrir un horizon large, qui englobe la structure de tâches décrite des actions dans l’entreprise, la logique interne et la rationalité de cette action, la désignation d’activités clés types, la prise en compte des contradictions et des incertitudes potentielles, ainsi que la définition de marges de manœuvre possibles dans le contexte de l’entreprise. En résumé, on observe ce qui suit (cf. informations complètes et détaillées Schwarz 2024):

- On constate des tâches identiques et/ou similaires dans des entreprises différentes.

- Les tâches sont soumises à des processus de négociation. Ceux-ci dépendent des organisations et de leurs conditions institutionnelles, ils déterminent l’élaboration (spécificité de l’organisation).

- On distingue un mécanisme spécifique au contexte qui détermine l’aspect des formes d’action et la négociation, et qui se distingue par l’interaction entre les niveaux macro, méso et micro (spécificité du contexte).

- Les tâches se distinguent en partie des tâches propres à d’autres champs d’action pédagogiques sur lesquels d’autres études empiriques se sont penchées (spécificité des tâches).

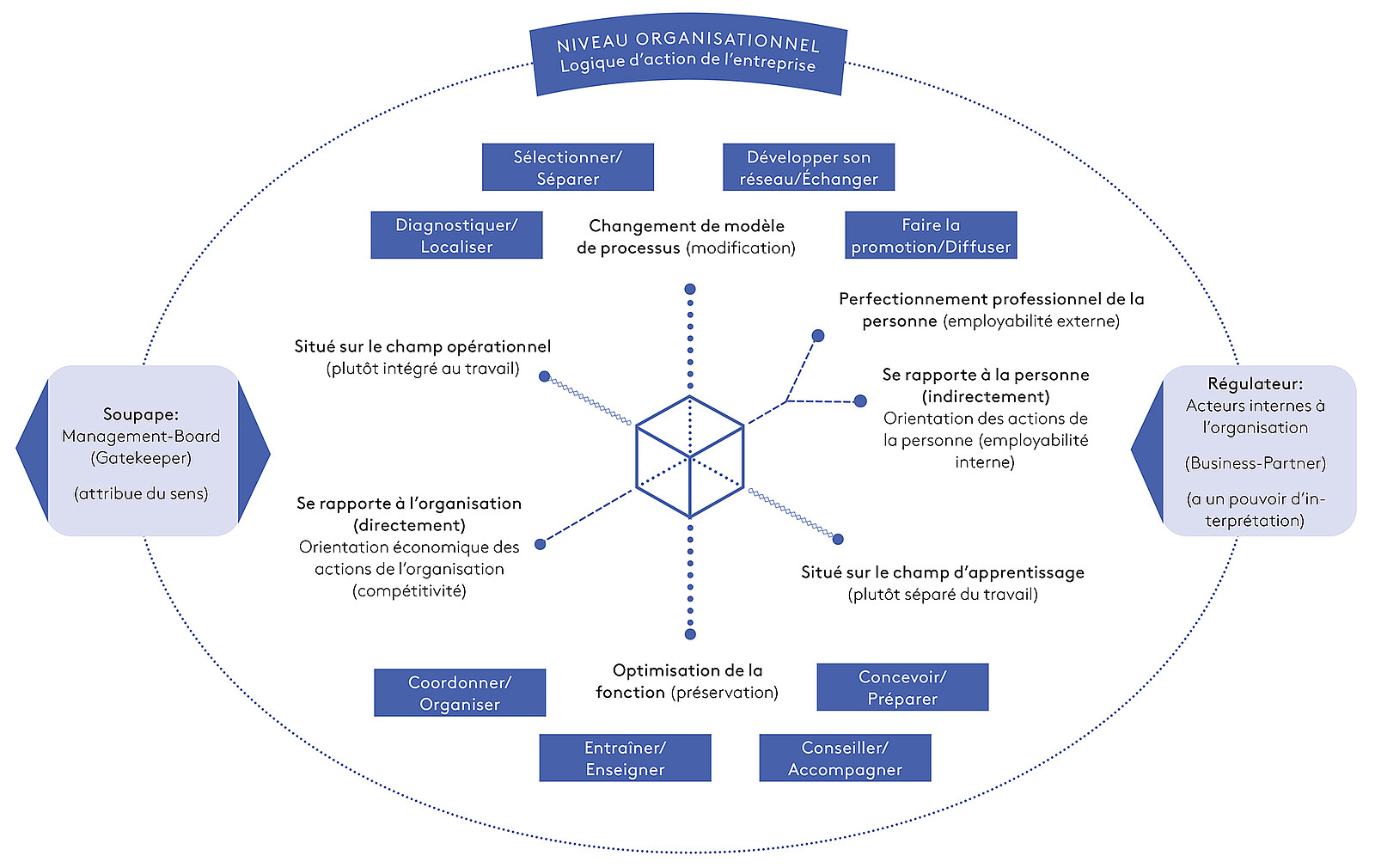

Le résultat de l’analyse empirique est un modèle à plusieurs niveaux (cf. fig. 1) qui comprend le niveau social (niveau macro), le niveau organisationnel, y c. son environnement institutionnel (niveau méso), et les tâches concrètes des actrices et acteurs (niveau micro). Il s’avère qu’un accès à la pédagogie dans le contexte institutionnel de l’entreprise n’est possible que via différents niveaux et que l’objet doit donc être interprété sur la base d’un concept à plusieurs niveaux.

Concrètement, l’analyse des données fait ressortir huit tâches, c’est-à-dire qu’il n’y a pas deux à trois tâches dominantes, mais une grande diversité de tâches. Elles ne sont pas classées selon un ordre hiérarchique.

Conseiller/Accompagner

La tâche Conseiller/Accompagner est celle qui a été le plus souvent codée dans MaxQDA. Tandis que l’accompagnement renvoie davantage à des configurations en groupes et à la fonction d’une interlocutrice ou d’un interlocuteur et d’une personne de soutien, le conseil fait référence à l’individu. Il existe à la fois des formats transitifs (p. ex. conseiller les cadres à propos de thèmes en lien avec la formation continue) et réflexifs (p. ex. faire acquérir la compétence de supervision aux cadres).

Exemple de transcription 27–75: «Je conseille et j’accompagne des personnes chez nous dans l’entreprise sur les questions en lien avec leur développement personnel, leur travail (...), leurs tâches de travail. De manière précise et sur des questions concernant la culture d’entreprise.»

Concevoir/Préparer

Concevoir/Préparer est la deuxième tâche la plus souvent codée dans MaxQDA, juste derrière la tâche Conseiller/Accompagner. Elle comprend la définition d’objectifs, la planification et la préparation de thèmes. Les contenus sont ici interprétés par l’organisation sous la primauté de l’utilité et sont soumis à la négociation.

Exemple de transcription 48–40: «Oui, il s’agit d’une vaste tâche, qui consiste à diversifier les thèmes et à proposer si nécessaire des thèmes qui ne figurent pas encore dans le catalogue des formations. Par exemple lorsque je reçois une demande pour un collaborateur ou une équipe, à laquelle je réponds qu’il ne s’agit pas d’un thème ‘clé en main’, mais qu’une conception, un regroupement de différents thèmes est nécessaire. Oui, la conception se fait alors souvent en collaboration avec des prestataires externes. (…) Pour moi, il s’agit aussi dans ce cas d’une conception.»

Diagnostiquer/Localiser

Si l’on se base sur les mentions quantitatives, la tâche Diagnostiquer/Localiser est la troisième catégorie la plus fréquente dans MaxQDA. Cette tâche consiste à déterminer les besoins de formation continue actuels et futurs afin d’organiser une planification de programme qui soit pertinente pour l’entreprise.

Exemple de transcription 6–51: «Pour nous, il est essentiel de saisir de manière ciblée le besoin actuel de formation, également le besoin futur. Cela signifie qu’il faut se baser très clairement sur les stratégies en matière d’offre de formation continue. Et même avec cela, (...) il doit toujours y avoir une analyse du besoin de formation avec une priorité stratégique, c’est-à-dire que l’on échange à ce sujet ou que l’on analyse vers quoi les secteurs veulent se développer. Et soutenir cela avec des mesures de formation continue.»

Coordonner/Aménager

Si l’on se base sur le nombre de mentions, Coordonner/Aménager est la quatrième catégorie la plus fréquente dans MaxQDA. Cette tâche inclut la conception de programmes correcte et conforme au calendrier (sur les plans technique/social), l’aménagement de situations, de locaux et de contextes et leur gestion en amont et en aval.

Exemple de transcription 6–37 et 53: «Chez nous, le département de formation continue joue un rôle, c’est-à-dire que dès qu’il y a un besoin de formation continue dans un domaine spécialisé, en d’autres termes, lorsqu’une formation interne doit être dispensée, il se peut que la formation continue prenne une part active dans le processsus. Mais il se peut aussi que la formation continue ne prenne en charge que la partie organisationnelle, c’est-à-dire la réservation de locaux (...), l’inscription des personnes participantes, et rien d’autre en réalité. Et, bien sûr, le département de la formation continue assure une autre tâche: la révision régulière du catalogue de formation continue.»

Sélectionner/Séparer

D’après les mentions quantitatives dans MaxQDA, cette tâche est la cinquième catégorie la plus fréquente. La tâche Sélectionner/Séparer permet de gérer l’inclusion/l’exclusion, c’est-à-dire la possibilité de participation à la formation continue en entreprise. Pour les entreprises, la formation continue n’est pas un bien commun ayant une valeur universelle. La tâche Sélectionner/Séparer permet de définir quelles personnes et combien de personnes participent à la formation continue en entreprise en tenant compte des ressources disponibles.

Exemple de transcription 3–55: «Et si l’on s’aperçoit: ‘Tiens, cette personne, on devrait l’envoyer en formation quelque part, et que l’on voit qu’un cours de français lui conviendrait, alors je lui demande: ‘Que dirais-tu d’un séjour de huit jours à Nice? Tu prends tes cinq jours de vacances, et le reste, c’est pour L (nom de l’entreprise),(…) Les personnes ont passé huit jours à Nice (…), elles ont pris cinq jours de vacances pour cela; nous devons aussi regarder tout cela, nous ne pouvons pas tout faire. Les personnes voient bien que cela marche et comme je l’ai dit, chez nous, cela se décide au cas par cas: tout le monde ne va pas à Nice (rires).»

Faire la promotion/Diffuser

D’après les mentions quantitatives dans MaxQDA, Faire la promotion/Diffuser est la sixième catégorie la plus fréquente dans MaxQDA. Cette tâche consiste à travailler sur la formation continue pour lui attribuer une signification positive et à convaincre des actrices et acteurs importants (p. ex. la direction, le comité) de l’utilité de la formation continue en entreprise.

Exemple de transcription 14–65 et 81: «Nous sommes relativement offensifs, également vers l’extérieur. Nous essayons d’avoir une influence relativement grande, et dans des délais courts. Et j’ai besoin de gens qui sont motivés pour le faire. Et ce qui nous distingue, c’est qu’ici, c’est quasiment un automatisme. (….) Nous faisons la promotion du programme, mais nous ne serions pas obligés de le faire. (…) Puis la proposition, l’amorce vient généralement de notre part. C’est nous qui initions cela. C’est pour ainsi dire moi-même qui fais la promotion de mon idée auprès du comité directeur.»

Entraîner/Enseigner

La tâche Entraîner/Enseigner fait référence à des formations/séminaires effectués et/ou à un cours/cycle d’enseignement/atelier pour les employées et employés. Un élément caractéristique de cette tâche est l’existence d’un «fossé» de connaissances et de points de vue (asymétrie) et de processus de transmission et d’acquisition (offre et utilisation). D’après le nombre de mentions dans MaxQDA, cette tâche est la septième catégorie la plus fréquente.

Exemple de transcription 2–187: «Lorsqu’il s’agit par exemple d’un séminaire sur la communication (…) sur le thème Communiquer de manière valorisante, il arrive que l’intervenant qui accompagne ce thème assume une sorte de rôle de coformateur avec la formatrice.»

Développer son réseau/Échanger

D’après les mentions quantitatives, la tâche Développer son réseau/Échanger est la huitième catégorie la plus fréquente dans MaxQDA. Cette tâche consiste à mettre en place et à exploiter des réseaux, qu’ils soient internes à l’entreprise ou externes.

Exemple de transcription 6–23: «Parallèlement, nous regardons ce qu’il y a sur le marché, quelles sont les tendances. Nous nous rendons aussi à quelques salons pour développer notre réseau. Et nous voulons aussi poursuivre cette idée de réseautage et échanger avec des entreprises de la région S. qui ont peut-être été confrontées à une problématique identique ou similaire. (...) Exactement, notre objectif est d’apprendre les uns des autres ou d’apprendre des expériences d’autres entreprises.»

Unité et différence: spécificité des tâches

L’étude PAELL (cf. Nittel et al. 2014) comprend une multitude de groupes professionnels pédagogiques et/ou de contextes de formation: éducatrices et éducateurs/secteur primaire, personnel enseignant/secteur secondaire I & II, chargées et chargés de cours, professeures et professeurs d’université/secteur tertiaire, professeures et professeurs/éducation extrascolaire des jeunes/éducation des adultes. Les autrices et auteurs de l’étude PAELL identifient les tâches communes suivantes: Enseigner, Organiser, Conseiller, Accompagner et Sanctionner. Les résultats de l’étude montrent qu’il existe certaines tâches du personnel de la formation continue en entreprise qui sont comparables aux tâches identifiées par les autrices et auteurs de l’étude PAELL dans d’autres contextes de formation. Il s’agit des tâches Entraîner/Enseigner, Coordonner/Aménager et Conseiller/Accompagner (les tâches Conseiller et Accompagner sont regroupées dans l’étude).

Une spécificité des tâches est mise en évidence avec l’absence de l’activité clé Sanctionner et avec la présence des activités clés supplémentaires Faire la promotion/Diffuser, Développer son réseau/Échanger, Sélectionner/Séparer, Diagnostiquer/Localiser. Ces tâches découlent de l’environnement institutionnel du système économique. Pour les entreprises, la formation continue en entreprise ne tombe pas sous le sens. Elle doit «justifier son utilité au-delà de l’efficacité de la formation» selon le principe d’utilité économique «rentable/non rentable» (Röbel 2017, p. 4; cf. Dörner 2017, p. 167). Dans une étude sur l’activité professionnelle dans la pédagogie précoce, des tâches pédagogiques spécifiques ont été identifiées sur la base de particularités liées au contexte (cf. Göddeke et al. 2017, pp. 211-235).

Négociation et attribution de sens par les entreprises: spécificité de l’organisation

Certaines tâches (p. ex. Concevoir/Préparer, Entraîner/Enseigner, Conseiller/Accompagner, Coordonner/Aménager) sont davantage axées sur la résolution de problèmes au niveau micro, tandis que d’autres tâches comme Faire la promotion/Diffuser, Développer son réseau/Échanger se réfèrent davantage au niveau organisationnel. Les résultats montrent que l’aspect de l’obtention de la légitimité et des ressources a une importance cruciale pour la formation continue en entreprise. Pour le personnel de la formation continue en entreprise, cela signifie qu’il faut sans cesse préparer, provoquer ou poursuivre des décisions positives au sens de la formation continue en entreprise afin d’obtenir la légitimité et l’acceptation, et de garantir les ressources (cf. Käpplinger 2016).

Même si l’on ne retrouve pas explicitement la tâche Sanctionner (cf. Nittel et al. 2014) dans le tableau des tâches, on peut distinguer des liens. Avec la tâche Sélectionner/Séparer, on rationalise, économiquement parlant, les investissements dans la formation continue et on utilise de manière raisonnée les ressources financières. On dispose ici, en tant que moyen de sanction, de mise en œuvre et de pouvoir, d’une licence spécifique à l’organisation de la formation continue en entreprise (cf. Kipper 2014).

On peut souligner que les tâches et formes d’action sont soumises à des processus de négociation spécifiques à l’organisation en vue de la conception et qu’elles n’existent pas de manière universelle. En conséquence, la formation continue en entreprise ne bénéficie d’aucune continuité: elle est soumise à des mouvements changeants, qui correspondent à des cycles conjoncturels. La spécificité de l’organisation signifie que les entreprises abordent la formation continue dans le contexte d’une rationalité définie, interne à l’organisation, avec un but à atteindre. Ainsi, les entreprises répondent à d’éventuelles exigences externes, émanant des domaines éducatif et scientifique, dans la mesure où leur contexte institutionnel le permet. On constate par ailleurs une spécificité du contexte sous la forme d’un mécanisme qui se distingue par une interaction entre un niveau environnemental (niveau macro), un niveau organisationnel (niveau méso) et un niveau d’action (niveau micro). Ce mécanisme détermine la négociation et l’attribution de sens (cf. informations complètes et détaillées Schwarz 2024).

Discussion: rendement et limite

Les tâches du personnel de la formation continue en entreprise se différencient des tâches des groupes professionnels dans les institutions à vocation pédagogique (spécificité des tâches). La formation continue est «incorporée» par les entreprises. Elle est caractérisée par des conditions-cadres fondées sur des principes économiques, qui mettent à disposition les ressources et la légitimité pour les formes d’action et qui soumettent des tâches que le personnel de la formation continue en entreprise doit exécuter.

Concernant la mise en œuvre des tâches, le contexte institutionnel que représente l’entreprise crée, pour le personnel de la formation continue en entreprise, un mandat formel ainsi qu’une licence en tant qu’autorisation au sens d’un droit d’intervention. Celui-ci sert de base légitimant la planification, la conception, le développement et la réalisation de la formation continue. Tel est le résultat des processus, spécifiques à l’organisation, de négociation et d’attribution de sens par les actrices et acteurs impliqués.

Différentes questions de réflexion se posent pour le personnel de la formation continue en entreprise. Elles concernent par exemple l’exécution des tâches, la conception personnelle de la profession, les qualifications nécessaires et la professionnalisation: dans quelle mesure la formation continue peut-elle être mise en œuvre de manière pertinente sous la primauté d’une utilisation raisonnée des ressources financières? Dans quelle mesure des marges de manœuvre accordées selon l’organisation peuvent-elles être conçues? Dans quelle mesure le personnel de la formation continue en entreprise peut-il trouver un équilibre avec des exigences diversifiées et travailler sur ses propres qualifications?

On constate que c’est uniquement par son intégration à un niveau organisationnel, auquel se superpose un niveau environnemental spécifique (niveau macro), que la formation continue en entreprise obtient son aspect particulier et spécifique dans le contexte d’un niveau d’action avec une spécificité des tâches pour le personnel de la formation continue en entreprise.

Comme facteur limitant, on constate qu’en raison de la conception méthodologique de l’étude, on ne peut formuler que de manière limitée des affirmations sur l’exécution des actions et/ou les formes d’action. De plus, on peut partir du principe qu’il existe des différences dans l’intensité et la périodicité des tâches. Ces différences correspondent aussi aux attributions de sens et aux marges de manœuvre accordées au niveau de l’organisation, mais aussi à l’appartenance à une branche et à la taille de l’organisation.

- Dans l’espace européen, la notion de Vocational Education and Training (VET ou enseignement et formation professionnels) comprend non seulement des processus d’apprentissage liés à la profession, mais aussi des processus d’apprentissage liés à l’organisation et à des aspects économiques et opérationnels (par exemple sous les dénominations de formation continue en entreprise, développement du personnel, etc.).

- «Système organisé selon des principes pédagogiques de l’apprentissage tout au long de la vie»: heuristique comprenant «d’une part une «extension permanente de la formation et de l’éducation et, d’autre part, une pédagogisation croissante du parcours de vie» (Nittel et al. 2014, p. 21).

- Le projet TAEPS (Teachers in Adult Education a Panel Study) vise à fournir une base de données durable sur les conditions d’emploi, les qualifications et les compétences du personnel dans le secteur global de la formation continue, en suivant l’exemple de l‘Allemagne (www.taeps.de). L’étude est réalisée par l‘Institut allemand pour l’éducation des adultes (DIE) en collaboration avec l‘Institut Leibniz pour les parcours de formation (LIfBi). Elle est financée par le Ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche.

Bibliographie

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2022): Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zum Bildungspersonal, Bielefeld: wbv Media.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2019): Nationale Weiterbildungsstrategie (NWS), [en ligne] https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/ weiterbildung/nationale-weiterbildungsstrategie/nationale-weiterbildungsstrategie_node.html [10.01.2025].

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Eds.) (2024): Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2022. Ergebnisse des Adult Education Survey - AES-Trendbericht. [en ligne] https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/26667_AES-Trendbericht_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [10.01.2025].

Bohlinger, Sandra/Krause, Ina/Dienel, Juliane/Kresse, Luisa/Niethammer, Manuela (Eds.) (2024): Betriebliches Aus- und Weiterbildungspersonal im Fokus der Berufsbildungsforschung, Bielefeld: wbv Media.

Dewe, Bernd/Schwarz, Martin (Eds.) (2017): Beruf – Betrieb – Organisation. Innovative Perspektiven der Betriebspädagogik und beruflichen Weiterbildung, 2., édition actualisée. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Dörner, Olaf (2017): Zur konstituierenden Vereinbarkeit von Weiterbildung in Organisationen. Weiterbildung im Spannungsfeld unterschiedlicher Bedeutungen, dans: Dewe, Bernd/Schwarz, Martin (Eds.): Beruf – Betrieb – Organisation. Innovative Perspektiven der Betriebspädagogik und beruflichen Weiterbildung, 2., aktualisierte Aufl., Bad Heilbrunn: Klinkhardt, pp. 165-177.

Fleige, Marion/Gieseke, Wiltrud/Hippel, Aiga von/Käpplinger, Bernd/Robak, Steffi (2019): Programm- und Angebotsentwicklung in der Erwachsenen- und Weiterbildung, Bielefeld: wbv Publikation.

Giesecke, Hermann (2015): Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Handelns, 12., édition retravaillée., Weinheim/Bâle: Beltz Juventa.

Göddeke, Lorette/Schmidt, Thilo/Smidt, Wilfried (2017): Kindheitspädagog(inn)en = Erzieher(innen)?! Tätigkeitsprofile im Vergleich, dans: Fuchs-Rechlin, Kirsten Kammermeyer, Gisela, Roux Susanna/Züchner, Ivo (Eds.): Was kommt nach Ausbildung und Studium? Untersuchungen zum Übergang von Erzieherinnen und Kindheitspädagoginnen in den Arbeitsmarkt, Wiesbaden: Springer Fachmedien, pp. 211-235.

Grollmann, Philipp/Ulmer, Philipp (2020): Betriebliches Bildungspersonal – Aufgaben und Qualifikationen. Dans: Arnold, Rolf/Lipsmeier, Antonius/Rohs, Matthias (Eds.): Handbuch Berufsbildung, 3e édition, Wiesbaden: VS Springer, pp. 533-545.

Haberzeth, Erik/Käpplinger, Bernd (2024): Licht und Schatten – Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2022: Ergebnisse aus dem Adult Education Survey. BWP 3/2024, pp. 54-56.

Harney, Klaus (1998): Handlungslogik betrieblicher Weiterbildung. Stuttgart: Hirzel (Weiter lernen).

Hippel, Aiga von/Röbel, Tina (2016): Funktionen als akteursabhängige Zuschreibungen in der Programmplanung betrieblicher Weiterbildung, dans: ZfW39 (1), pp. 61-81. DOI: 10.1007/s40955-016-0053-1.

Käpplinger, Bernd (2016): Betriebliche Weiterbildung aus der Perspektive von Konfigurationstheorien, Bielefeld: Bertelsmann (Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung).

Kaufhold, Marisa/Weyland, Ulrike (2024): Zur Relevanz von betrieblichem Bildungspersonal im Kontext betrieblicher Bildungsarbeit, dans: Kaufhold, Marisa/Weyland, Ulrike/Stratmann, Eva-Luzia/Höke, Stephanie (Eds.): Betriebliches Bildungspersonal als Promotor betrieblicher Bildungsprozesse, Wiesbaden: wbv Publikation, pp. 51-83.

Kipper, Jenny (2014): Die lernende Organisation? Personalentwicklung und Qualitätsmanagement – pädagogische Wissensformen und Technologien in Grossunternehmen. Berlin. epubil.

Kohl, Michael/Diettrich, Andreas/Fasshauer, Uwe (Eds.) (2021): „Neue Normalität“ betrieblichen Lernens gestalten. Konsequenzen von Digitalisierung und neuen Arbeitsformen für das Bildungspersonal. Bonn.

Kuper, Harm (2000): Weiterbildung im sozialen System Betrieb. Zugl.: Freie Univ. Berlin, Thèse (1999), Francfort-sur-le-Main: Peter Lang (Studien zur Erwachsenenbildung 17).

Meyer, Rita (2011): Bestimmt unbestimmt. Qualifikationund Professionalität des Personals in der Berufsbildung. Denk-doch-mal.de, (3), pp. 1-5.

Müller, Christian (2024): Das betriebliche Weiterbildungspersonal inkognito – Identifikation, Handlungsfelder und Weiterbildungsbedarfe in Klein- und Kleinstunternehmen, in: Bohlinger, Sandra/Krause, Ina/Dienel, Juliane/Kresse, Luisa/Niethammer, Manuela (Eds.): Betriebliches Aus- und Weiterbildungspersonal im Fokus der Berufsbildungsforschung, Bielefeld: wbv Media, pp. 61-72.

Nittel, Dieter/Dellori, Claudia (2014): Die Soziale Welt der Erwachsenenbildner: Der Blick der komparativen erziehungswissenschaftlichen Berufsgruppenforschung auf die Grenzen der Professionalisierung der Erwachsenenbildung, dans: Schwarz, Martin/Ferchhoff, Wilfried/Vollbrecht, Ralf (Eds.): Professionalität: Wissen – Kontext. Sozialwissenschaftliche Analysen und pädagogische Reflexionen zur Struktur bildenden und beratenden Handelns. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, pp. 457-499.

Nittel, Dieter/Schütz, Julia/Tippelt, Rudolf (2014): Pädagogische Arbeit im System des lebenslangen Lernens. Ergebnisse komparativer Berufsgruppenforschung. Weinheim/Bâle: Beltz Juventa.

Prange, Klaus/Strobel-Eisele, Gabriele (2006): Die Formen des pädagogischen Handelns. Eine Einführung, Stuttgart: Kohlhammer.

Röbel, Tina (2017): Bildung im Betrieb? Empirische Betrachtung der Bedarfsbestimmung im Grossunternehmen: Prozesse, Akteure und Begründungen, dans: REPORT – Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung. Wissenschaftliche Halbjahreszeitschrift 40, pp. 25-39, [en ligne] https://www.die-bonn.de/zfw/12017/roebel.pdf [10.01.2025].

Schrader, Josef (2011): Struktur und Wandel der Weiterbildung, Bielefeld: Bertelsmann (Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung).

Schrader, Josef/Martin, Andreas (2021): Weiterbildungsanbieter in Deutschland: Befunde aus dem DIE-Weiterbildungskataster, dans: ZfW44(3), pp. 333–360. https://doi.org/10.1007/s40955-021-00198-z [10.01.2025].

Schwarz, Martin (2024): Pädagogik im Betrieb. Deklamatorische Theorie und ambivalente Praxis. Theoretische und empirische Rekonstruktion der kontextbezogenen Aufgabenspezifik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt (Edition Forschung).

Seyda, Susanne/Köhne-Finster, Sabine/Orange, Fritz/Schleiermacher, Thomas (2024): IW-Weiterbildungserhebung 2023: Investitionsvolumen auf Höchststand, IW-Trends - Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung, ISSN 1864-810X, Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Cologne, Vol. 51, Iss. 2, pp. 3-23, https://doi.org/10.2373/1864-810X.24-02-01

Statistisches Bundesamt (2022): Pressemitteilung Nr. 349 du 17 août 2022, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/08/PD22_349_215.html?utm_source=chatgpt.com [10.01.2025].