Betriebliches Weiterbildungspersonal aus der Perspektive pädagogischer Berufsgruppenforschung. Eine empirische Analyse der Aufgabenspezifik

Der Beitrag stellt zentrale Ergebnisse einer empirischen Analyse der Aufgaben des betrieblichen Weiterbildungspersonals in Deutschland dar. Die Ergebnisse zeigen, dass deren Aufgaben vielfältig und komplex sind und sich von den Aufgaben in anderen pädagogischen Handlungsfeldern teilweise unterscheiden, d.h. eine Aufgabenspezifik vorliegt. Die Analyse führt zu einem Mehrebenenmodell, welches einerseits einen differenzierten Begriff der Aufgaben und Handlungsformen erlaubt und andererseits den Akteuren des Weiterbildungspersonals deren Reflexion ermöglicht. Das Mehrebenenmodell schliesst an das Modell der Reproduktionskontexte der Weiterbildung an und spezifiziert dieses für den Kontext Betrieb.

Einleitung und Problemexposition

Bei der betrieblichen Weiterbildung handelt es sich um ein Feld der pädagogischen Praxis in und von Organisationen des gesellschaftlichen Teilsystems der Wirtschaft, welches sich zwischen Bildungs-, Beschäftigungs- und Wirtschaftssystem aufspannt und dabei pädagogische, aber auch ökonomische, organisationale und personalpolitische Aspekte umfasst. Die betriebliche Weiterbildung befindet sich im Zugriff interdisziplinärer Diskurse, welche von der Erwachsenen-/Weiterbildung über die Berufs-/Wirtschaftspädagogik bis hin zur Personalwirtschaftslehre reichen und divergente Begründungszusammenhänge beinhalten (vgl. Schwarz, 2024). Dieses Handlungsfeld besitzt derzeit eine grosse Bedeutung: Nach dem Statistischen Bundesamt haben in 2020 77% der deutschen Betriebe Weiterbildungsmassnahmen zur Qualifizierung ihrer Beschäftigten angeboten. Bei Betrieben mit 1000 und mehr Beschäftigten lag der Anteil sogar bei 95% (vgl. Destatis; BMBF, 2024, S. 34). Im Adult Education Survey (AES) 2022 zeigt sich, dass in Deutschland dem Segment betriebliche Weiterbildung mit Abstand der grösste Anteil (77%) unter den Weiterbildungsaktivitäten insgesamt zufällt. Die individuell-berufsbezogene Weiterbildung ist rückläufig und kommt nur noch auf 7% (vgl. BMBF 2024, S. 21).1 Das Handlungsfeld der betrieblichen Weiterbildung geriet nicht zuletzt durch bildungspolitische Postulate wie die Nationale Weiterbildungsstrategie (vgl. BMAS/BMBF, 2019, S. 2) in den Blick, in der das Ziel verfolgt wird, berufliche Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen in Arbeit, Beruf und betrieblicher Organisation mehr als bisher zu stärken und die digitale Transformation wie auch die Chancengerechtigkeit in der Arbeitswelt zu fördern.

Dem betrieblichen Weiterbildungspersonal kommt somit im Rahmen von tiefgreifenden Wandlungsprozessen im Kontext des «pädagogisch organisierten Systems des Lebenslangen Lernens» (Nittel/Schütz/Tippelt, 2014, S. 20)2 eine Schlüsselrolle für die gesellschaftliche, ökonomische und individuelle Entwicklung zu (vgl. Dewe/Schwarz, 2017, S. 14 f.; Kaufhold/Weyland, 2024, S. 51; Bohlinger et al., 2024, S. 11). Das betriebliche Bildungspersonal lässt sich in einem weiten Verständnis als jene Akteursgruppe verstehen, «[…] die mit Prozessen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung sowie mit der Kompetenzentwicklung von Beschäftigten in Unternehmen betraut […] [sind M.S.] bzw. dazu einen organisatorischen Beitrag leisten» (Meyer, 2011, S. 1). Schrader und Martin gehen von etwa 700’000 erwerbstätigen Personen im Kontext der betrieblichen Weiterbildung aus (vgl. Schrader/Martin, 2016, S. 50; Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2022, S. 251), in deren Zusammenhang sich Bezeichnungen wie Weiterbildner:innen, Personalentwickler:innen, Trainer:innen, Coach:in, Bildungsmanager:innen bis hin zu Anglizismen wie Learning Professional und People and Culture Developer finden (vgl. Schwarz, 2024). Nach der einschlägigen Literatur ist die Berufsgruppe des betrieblichen Weiterbildungspersonals durch eine hohe Diversität und Heterogenität bzgl. Qualifikation, Beschäftigungsverhältnis, Rollenverständnis und Aufgaben charakterisiert (vgl. Grollmann/Ulmer, 2020, S. 535; Kohl et al., 2021, S. 17–18; Kaufhold/Weyland, 2024, S. 54).

Hinsichtlich dieser Berufsgruppe muss analytisch differenziert werden zwischen den von aussen herangetragenen und mit Legitimation und Ressourcen ausgestatteten Aufgaben und dem konkreten Handlungsvollzug durch die Akteur:innen. Es stellt sich die Frage, welche Aufgaben und Handlungsformen das betriebliche Weiterbildungspersonal aufweist. Anders als zur betrieblichen Ausbildung, in der standardisierte (Mindest-)Qualifikationen hinsichtlich pädagogischer Eignung gemäss Ausbildereignungsverordnung (AEVO) bestehen, sind verpflichtende Qualifikationen zur Ausübung von betrieblicher Weiterbildung und damit korrespondierende Handlungsformen und Aufgaben nicht vorhanden (vgl. Meyer, 2011, S. 2; Müller, 2024, S. 61).

Mit dem Terminus Aufgabenspezifik wird thematisiert, was eine berufliche Tätigkeit von anderen beruflichen Tätigkeiten unterscheidet. Mögliche Kriterien bilden hier: Anlässe, Absichten und Wirkungen, institutioneller Kontext, Mandat als formeller Auftrag und Lizenz als Erlaubnis im Sinne eines Interventionsrechts sowie spezifische Methodik im planend-antizipierenden und unmittelbar-konkreten Handlungsvollzug.

Der Beitrag skizziert kursorisch den Stand der empirischen Forschung zu Aufgaben des betrieblichen Weiterbildungspersonals, zeigt den theoretischen Bezugsrahmen sowie das methodische Vorgehen der eigenen Studie auf, stellt deren Ergebnisse komprimiert dar und schliesst mit einer Diskussion ab.

Stand der empirischen Forschung zu Aufgaben und Handlungsformen des betrieblichen Weiterbildungspersonals

Der Weiterbildungsforschung generell, aber insbesondere der Weiterbildungsforschung zum institutionellen Kontext Betrieb fehlt eine solide Datengrundlage zum betrieblichen Weiterbildungspersonal (vgl. Schrader/Martin, 2021, S. 334)3. Trotz der grossen Bedeutung von betrieblicher Weiterbildung ist eine empirische Forschung zu den Aufgaben, den Formen des Handelns bis hin auch zum Wissen dieser Berufsgruppe nur rudimentär vorhanden (vgl. Käpplinger, 2016; Hippel, v./Röbel, 2016; Grollmann/Ulmer, 2020; Haberzeth/Käpplinger, 2024; Kaufhold/Weyland, 2024; Müller, 2024; Schwarz, 2024).

Was die Aufgaben angeht, konnte die Weiterbildungsforschung indes zeigen, dass Betriebe Weiterbildung zur organisationalen Reproduktion durch Veränderung von Personal und zur Bearbeitung von wechselnden Transformationsanforderungen nutzen (vgl. Harney, 1998, S. 180; Kuper, 2000, S. 254): Hier wird Weiterbildung qua Entscheidung «einverleibt» und nach Interessen von Betrieben/Unternehmen in Beauftragung – an das betriebliche Weiterbildungspersonal – überführt (vgl. Schrader, 2011). Es konnte gezeigt werden, dass Betriebe einen eigenen Reproduktionskontext von Weiterbildung darstellen, ohne im Feld pädagogischer Praxis die Aushandlung von ökonomischen Erfordernissen und pädagogischen Ansprüchen empirisch genauer zu erhellen. Die Programmforschung konnte hingegen herausarbeiten, dass das Programmplanungshandeln als das Ergebnis komplexer Prozesse der Aushandlung und Bedeutungszuschreibung innerhalb des jeweiligen institutionellen Kontextes und einer bestimmten Zeit gesehen werden kann (vgl. Fleige et al., 2019). Käpplinger konnte speziell für den Kontext Betrieb nachweisen, dass deutungsmächtige Akteure (bspw. Geschäftsführung, Werkleitung, Betriebsrat) Aushandlungs- und Bedeutungszuschreibungsprozesse massgeblich bestimmen (vgl. Käpplinger, 2016, S. 155).

Der zweite Aspekt – der konkrete Handlungsvollzug – verweist auf die Art und Weise, wie Aufgaben umgesetzt werden. Es ist zu untersuchen, wie Akteur:innen als betriebliches Weiterbildungspersonal hierbei ihre Aufgaben benennen, begründen und legitimieren. In derartigen beruflichen Selbstbeschreibungen werden subjektive (Re-)Konstruktionen, Bedeutungszuschreibungen, Handlungsbegründungen und Zusammenhänge zwischen einerseits dem Auftrag inkl. organisationaler Handlungsanforderungen und andererseits dem unmittelbaren, konkreten Handlungsvollzug einer Analyse zugänglich gemacht. Derartige Repräsentationen liegen mittelbar in Erzählungen, Begründungen, Rechtfertigungen, Geschichten und Metaphern vor und werden in Form von narrativen Konstruktionen erkennbar.

Früheren Analysen pädagogischer Aufgaben und Handlungsformen einzelner Berufsgruppen lag die Annahme zugrunde, dass die gleichen Aufgaben bzw. Handlungsformen in den verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern zu finden sind. Beispielsweise unterscheidet Giesecke fünf Grundformen pädagogischen Handelns, nämlich Unterrichten, Beraten, Informieren, Animieren und Arrangieren, in denen es jeweils um das Ermöglichen von Lernen geht (vgl. Giesecke, 2015; auch Prange/Strobel-Eisele, 2006). Nittel et al. (vgl. Nittel et al., 2014) weisen in der PAELL-Studie zur vergleichenden pädagogischen Berufsgruppenforschung die Kernaktivitäten Begleiten, Unterrichten, Beraten, Organisieren und Sanktionieren aus. Gegenwärtig wird hingegen von verschiedenen Autor:innen z.B. mit einer Differenzformel operiert, d.h. es wird von einer Verschiedenheit der einzelnen Berufskulturen aufgrund kontextbezogener Besonderheiten ausgegangen. Während in der PAELL-Studie lediglich Organisationen des Erziehungs- und Bildungswesens (Erzieher*innen/Primärbereich, Lehrkräfte/Sekundarbereich I & II, Hochschuldozent*innen/Tertiärbereich, Dozent*innen/ ausserschulische Jugendbildung/Erwachsenenbildung) vergleichend in den Blick genommen wurden, wird in der hier vorgestellten Analyse spezifisch auf den wenig erforschten Kontext Betrieb als Handlungsfeld geblickt. Es stellt sich die Frage, ob sich die gleichen Kernaktivitäten wie in der PAELL-Studie finden oder ob andere bzw. zusätzliche Kernaktivitäten festzustellen sind.

Die Studie (vgl. Schwarz, 2024) versuchte vor allem die folgenden, von der Forschung bisher nicht thematisierten drei Fragestellungen zu klären:

- Beschäftigt sich das betriebliche Weiterbildungspersonal in den unterschiedlichen Betrieben mit den gleichen bzw. ähnlichen Aufgaben?

- Inwieweit sind die Aufgaben bzw. deren Bedeutung von spezifischen Betrieben abhängig, liegt also eine Organisationsspezifität vor?

- Inwieweit unterscheiden sich die Aufgaben von den Aufgaben in den anderen pädagogischen Handlungsfeldern, liegt also eine Aufgabenspezifität vor?

Zugrundeliegender theoretischer Rahmen bildet die pädagogische Berufsgruppenforschung (vgl. Nittel et al., 2014).

Methodisches Vorgehen

Bei der pädagogischen Berufsgruppenforschung dienen berufliche Selbstbeschreibungen der Abgrenzung gegenüber anderen Berufsgruppen und sind gleichzeitig ein Medium, um durch situative und fallbezogene Beschreibungen Dritten gegenüber den spezifischen Auftrag und die Erlaubnis ihres Berufs bzw. ihrer Aufgabe und Tätigkeit transparent zu machen. «Sie liefern Aussagen darüber, ‚was man tut‘, ‚wie man es tut‘ und welche beruflichen Qualifikationen hierfür benötigt werden. Gleichzeitig liefern sie im Medium der Argumentation eine Begründung dafür, ‚warum man etwas tut‘ und mit welchem Ziel dies geschieht. Berufliche Selbstbeschreibungen erzeugen und prägen Vorstellungen über die eigene Berufskultur» (Nittel/Dellori, 2014, S. 461). Durch die Analyse von Mustern, Ähnlichkeiten sowie Unterschieden in den beruflichen Selbstbeschreibungen des betrieblichen Weiterbildungspersonals kann das Ausmass der Aufgabenspezifik weiter geklärt werden.

Die Analyse erfolgt anhand von Experteninterviews (N=50) und Gruppendiskussionen (N=2) im Modus qualitativer Sozialforschung. Als Auswertungsmethode diente die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse. Die Experteninterviews dauerten im Durchschnitt 47 Minuten; die Gruppendiskussionen mit je 4 Teilnehmern 112 Minuten. Erhoben wurden die Daten in drei Wellen in den Jahren von 2018 bis 2020 bei 47 Organisationen aus 20 Branchen/Wirtschaftszweigen (vgl. ausführlich und detailliert Schwarz, 2024). Akteur:innen wurden zu potenziellen befragten Expert:innen, wenn sie Teil des Kontextes Betrieb/Unternehmen sind und sich selbst als betriebliches Weiterbildungspersonal deklarierten.

Das Sampel ist heterogen bzgl. Alter (27–61 Jahre), Geschlecht (25 weibl. und 33 männl.) und Betriebsgrösse (6–385’000 Beschäftigte). Der Grossteil gehört der Mitarbeiter:innen-/Teamleiter:innenebene an, wobei auch Leiter:innen von Weiterbildungsabteilungen, Personalleiter:innen mit Weiterbildungsaufgaben und Geschäftsführer:innen enthalten sind. Der Expertenstatus ist an die Position im sozialen Kontext des Untersuchungsfeldes gebunden und nicht an offiziell-funktionale Qualifikationen oder fachlich-inhaltliche Domänen (etwa Betriebswirtschaftslehre, Pädagogik).

Auch wenn das forschungsmethodische Herangehen nicht der Grounded Theory Methodology verpflichtet ist und nicht in einem von der GTM gerahmten Modus erfolgt, welcher Dokumente zur Kodierpraxis und zum Theoretical Sampling (Sättigung) beinhaltet, so orientierte man sich an einigen Forschungsstilmitteln der Grounded Theory (etwa Forschungswerkstätten zur kollegialen Validierung und intersubjektiven Überprüfung, Auswertung von Dokumenten in MaxQDA immer von zwei Kodierern, Memos als verfasste Analyseprotokolle) (vgl. ausführlich und detailliert Schwarz, 2024).

Ergebnisdarstellung: Vielfältige Aufgaben

Im Rahmen der empirischen Analyse eröffnet sich ein breiter Horizont, der von der beschriebenen Aufgabenstruktur des Handelns im Betrieb, der inneren Logik und Rationalität dieses Handelns über die Benennung von typischen Kernaktivitäten und der Betrachtung von vorhandenen Widersprüchen und Unwägbarkeitspotenzialen bis hin zur Bestimmung von möglichen Autonomiespielräumen im betrieblichen Kontext reicht. In verdichteter Form lässt sich feststellen (vgl. ausführlich und detailliert Schwarz, 2024):

- In unterschiedlichen Betrieben lassen sich gleiche bzw. ähnliche Aufgaben feststellen.

- Die Aufgaben unterliegen aber zugleich Aushandlungsprozessen, die von den einzelnen Organisationen und ihren institutionellen Bedingungen abhängig sind und die Ausgestaltung prägen (Organisationsspezifität).

- Es lässt sich ein kontextspezifischer Mechanismus erkennen, der das Erscheinungsbild der Handlungsformen und die Aushandlung bestimmen und der sich durch ein Zusammenspiel von Makro-, Meso- und Mikroebene auszeichnet (Kontextspezifität).

- Die Aufgaben unterscheiden sich teilweise von Aufgaben in anderen pädagogischen Handlungsfeldern, mit welchen sich andere empirische Studien beschäftigt haben (Aufgabenspezifität).

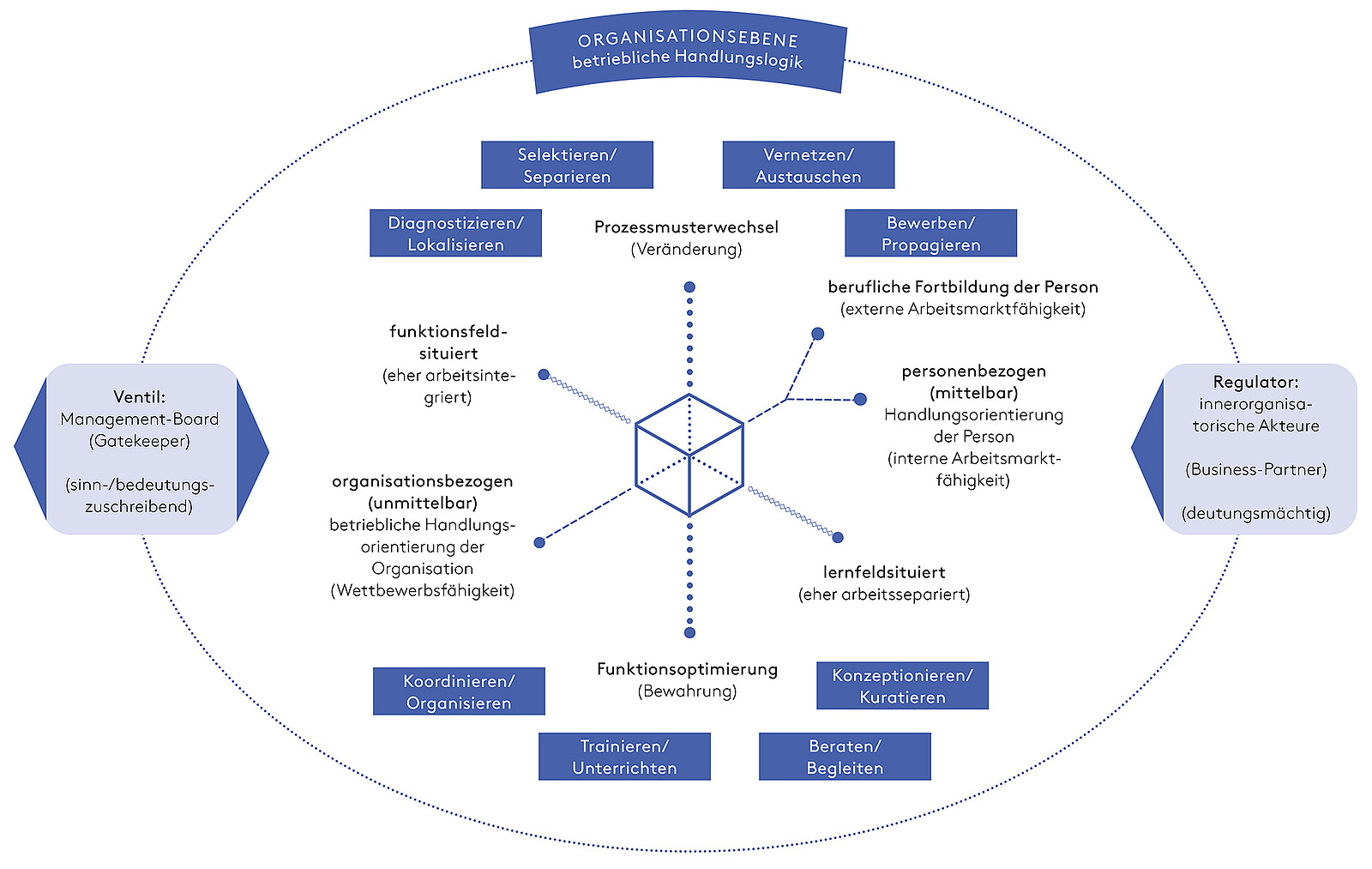

Das Ergebnis der empirischen Analyse ist ein Mehrebenenmodell (vgl. Abb. 1), welches die gesellschaftliche Ebene (Makro), die Organisationsebene inkl. ihrer institutionellen Umwelt (Meso) sowie die konkreten Aufgaben der handelnden Akteure (Mikro) beinhaltet. Es zeigt sich, dass ein Zugriff auf Pädagogik im institutionellen Kontext Betrieb nur über verschiedene Ebenen möglich ist und der Gegenstand somit auf der Grundlage eines Mehrebenenkonstrukts zu deuten ist.

Konkret weist die Datenanalyse acht Aufgaben auf, d.h. es gibt keine zwei bis drei dominanten Aufgaben, sondern eine breite Vielfalt ist zu erkennen. Die Aufgaben beinhalten keine Hierarchie.

Beraten/Begleiten

Die Aufgabe Beraten/Begleiten wurde am häufigsten in MaxQDA kodiert. Während das Begleiten mehr auf Gruppenkonstellationen und auf die Funktion eines Ansprechpartners und Unterstützers verweist, steht das Beraten in einer Bezugnahme auf das Individuum. Hierbei bestehen sowohl transitive (etwa Führungskräfte bzgl. Weiterbildungsthemen beraten) wie reflexive (etwa Supervision für Führungskräfte anleiten) Formate.

Transkriptbeispiel 27–75: «Ich berate und begleite Menschen bei uns im Unternehmen, die Fragen rund um ihre persönliche Entwicklung, ihre Arbeit (...), ihre Arbeitstätigkeiten. Genau und zu Fragen der Unternehmenskultur.»

Konzeptionieren/Kuratieren

Konzeptionieren/Kuratieren, mit nur marginalem Abstand zu Beraten/Begleiten am zweithäufigsten in MaxQDA kodiert, umfasst das Bestimmen von Zielen und das Planen von Themen. Inhalte werden hier seitens der Organisation unter dem Primat der Nützlichkeit gedeutet und unterliegen der Aushandlung.

Transkriptbeispiel 48–40: «Ja, das ist letztlich die breite offene Aufgabe, die Themen zu variieren, bei Bedarf auch Themen anbieten zu können, die wir noch nicht im Schulungskatalog haben. Wenn ich eine Anfrage bekomme, für einen Mitarbeiter, für ein Team wahrscheinlich, wo wir sagen, das ist kein Thema von der Stange, sondern wo wir einfach sagen, da ist eine Konzeption, eine Zusammenstellung verschiedener Themen erforderlich. Ja, Konzeption auch immer häufig in Zusammenarbeit dann mit externen Anbietern. (…) Das ist für mich auch dann Konzeption.»

Diagnostizieren/Lokalisieren

Von den quantitativen Nennungen her stellt Diagnostizieren/Lokalisieren die dritthäufigste Kategorie in MaxQDA dar. Bei dieser Aufgabe geht es um die Ermittlung aktueller und zukünftiger Weiterbildungsbedarfe, um eine für den Betrieb sinnvolle Programmplanung zu arrangieren.

Transkriptbeispiel 6–51: «Für uns ist es aber massgeblich, heisst wirklich gezielt den aktuellen Bildungsbedarf zu erheben, aber auch den zukünftigen Bildungsbedarf zu erheben. Das heisst, sich auch ganz klar vom Weiterbildungsangebot her an den Strategien auszurichten. Und auch so, (...) muss es eine Bildungsbedarfsanalyse eben auch immer mit einem strategischen Fokus geben, also, dass man auch da ins Gespräch geht oder beziehungsweise analysiert, wohin wollen sich auch die jeweiligen Bereiche entwickeln. Und das dann gezielt mit Weiterbildungsmassnahmen zu unterstützen.»

Koordinieren/Organisieren

Koordinieren/Organisieren stellt nach den Nennungen in MaxQDA die vierthäufigste Kategorie dar. Die Aufgabe umfasst die plan- und ordnungsgemässe Gestaltung (technisch/sozial) von Programmen, das Arrangieren von Situationen, Räumen und Kontexten sowie deren Verwaltung in Vor- und Nachbereitung.

Transkriptbeispiel 6–37 und 53: «Bei uns hat die Weiterbildungsabteilung eine Rolle, das heisst, sobald in einem Fachbereich ein Weiterbildungsbedarf entsteht, also eine Inhouse-Schulung gemacht werden muss, dann kann es sein, dass die Weiterbildung dann aktiv wird und daran beteiligt wird. Es kann aber auch sein, dass die Weiterbildung dann nur den organisatorischen Part übernimmt, das heisst (...), Räume bucht, Teilnehmer einbucht und mehr eigentlich nicht. Und was die Weiterbildungsabteilung natürlich auch immer macht, ist den Weiterbildungskatalog regelmässig zu überarbeiten.»

Selektieren/Separieren

Die Aufgabe stellt nach den Nennungen in MaxQDA die quantitativ fünfthäufigste Kategorie dar. Über das Selektieren/Separieren wird der Ein-/Ausschluss, d.h. die Teilhabemöglichkeit an betrieblicher Weiterbildung gesteuert. Weiterbildung stellt für Betriebe kein allgemeines Gut mit universellem Wert dar, sondern über die Aufgabe wird geregelt, wer wie oft unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen an betrieblicher Weiterbildung partizipiert.

Transkriptbeispiel 3–55: «Und wenn man dann sieht, oh, den müsste man jetzt irgendwo hinschicken und so was und dass er, es richtig passt für das Französisch, dann frag ich ihn, wie wär’s: ‚Acht Tage Nizza, du gibst deine fünf Tage Urlaub und der Rest ist L.‘, (…) Die waren dann in Nizza acht Tage, haben das Drumrum, haben fünf Tage Urlaub dafür, wir müssen ja auch dann gucken, wir können nicht alles und solche Sachen, meine ich. Die sehen schon, dass es geht und wie schon gesagt, bei uns ist das individuell, nicht jeder geht nach Nizza (lacht).»

Bewerben/Propagieren

Von den quantitativen Nennungen stellt Bewerben/Propagieren die sechshäufigste Kategorie in MaxQDA dar. Bei der Aufgabe geht es darum, auf eine positive Bedeutungszuschreibung von Weiterbildung hinzuarbeiten und deutungsmächtige Akteure (etwa Geschäftsführung, Vorstand) von der Sinnhaftigkeit von betrieblicher Weiterbildung zu überzeugen.

Transkriptbeispiel 14–65 und 81: «Wir gehen relativ aggressiv auch nach aussen. Wir versuchen relativ viel Einfluss in kurzer Zeit zu bekommen. Und ich brauche Leute, die da mitgehen wollen. Und wir sind hier so anerkannt, dass es quasi ein Selbstläufer ist. Wir müssen das Programm, (…) wir bewerben das Programm, aber wir müssten es nicht bewerben. (…) Da kommt dann der Vorschlag, der Aufschlag meistens von uns. Wir initiieren das. Ich werbe dafür quasi für meine Idee, für meine Umsetzung beim Vorstand.»

Trainieren/Unterrichten

Trainieren/Unterrichten bezieht sich auf durchgeführte Trainings/Seminare bzw. einen Kurs/Lehrgang/Workshop für Beschäftigte. Kennzeichnend für diese Aufgabe sind das Vorhandensein eines Wissens- und Einsichtsgefälles (Asymmetrie) sowie Vermittlungs- und Aneignungsprozesse (Angebot und Nutzung). Die Aufgabe ist nach den Nennungen in MaxQDA die siebthäufigste Kategorie.

Transkriptbeispiel 2–187: «Aber das kann, wenn es zum Beispiel ein Kommunikationsseminar ist (…) zum Thema wertschätzend kommunizieren, kann es sein, dass der MS und E Referent, der dieses Thema begleitet, durchaus mit der Trainerin so eine Co-Trainer-Rolle übernimmt.»

Vernetzen/Austauschen

Das Vernetzen/Austauschen bildet von den quantitativen Nennungen die achthäufigste Kategorie in MaxQDA. Bei der Aufgabe geht es um den Aufbau und das Nutzen von betriebsinternen und externen Netzwerken.

Transkriptbeispiel 6–23: «Parallel schauen, was es sonst so am Markt gibt, was es für Trends gibt. Wir besuchen auch jetzt einige Messen, um uns auch ein bisschen zu vernetzen. Und den Vernetzungsgedanken wollen wir auch weitertreiben und uns auch mit Unternehmen aus der Region S. vernetzen, die vielleicht auch schon einmal vor einer ähnlichen oder gleichen Problematik oder vor einem gleichen Thema standen. (...) genau, da haben wir so ein bisschen zum Ziel, dass wir dann auch voneinander lernen oder auch von den Erfahrungen anderer Unternehmen lernen können.»

Einheit und Differenz: Aufgabenspezifität

Die PAELL-Studie (vgl. Nittel et al., 2014) erstreckt sich auf eine Vielzahl von pädagogischen Berufsgruppen bzw. Bildungskontexten, nämlich auf Erzieher:innen/Primärbereich, Lehrkräfte/Sekundarbereich I & II, Hochschuldozent:innen/Tertiärbereich und Dozent:innen/ausserschulische Jugendbildung/Erwachsenenbildung. Die Autoren der PAELL-Studie weisen Unterrichten, Organisieren, Beraten, Begleiten und Sanktionieren als gemeinsame Aufgaben aus. Die Ergebnisse der eigenen Studie legen nahe, dass gewisse Aufgaben des betrieblichen Weiterbildungspersonals bestehen, die mit den von den Autoren der PAELL-Studie identifizierten Aufgaben in anderen Bildungskontexten vergleichbar sind – es sind Trainieren/Unterrichten, Koordinieren/Organisieren und Beraten/Begleiten (Beraten und Begleiten werden in der eigenen Studie zusammen aufgeführt).

Eine Aufgabenspezifität zeigt sich in Form des Fehlens der Kernaktivität Sanktionieren und anhand der zusätzlichen Kernaktivitäten Bewerben/Propagieren, Vernetzen/Austauschen sowie Selektieren/Separieren, Diagnostizieren/Lokalisieren. Diese Aufgaben ergeben sich aufgrund der institutionellen Umwelt des Wirtschaftssystems – für betriebliche Weiterbildung ist ihre Stellung im Betrieb nicht selbstverständlich gegeben, sie muss entsprechend der ökonomischen Nutzenmaxime im Sinne von rentabel/nichtrentabel «ihren Nutzen über die Bildungswirkung hinaus begründen» (Röbel, 2017, S. 4; vgl. Dörner, 2017, S. 167). Auch in einer Studie zur frühpädagogischen Berufstätigkeit wurden spezifische pädagogische Aufgaben aufgrund kontextbezogener Besonderheiten ermittelt (vgl. Göddeke et al., 2017, S. 211–235).

Aushandlung und Bedeutungszuschreibung durch Betriebe: Organisationsspezifität

Manche Aufgaben (etwa Konzeptionieren/Kuratieren, Trainieren/Unterrichten, Beraten/Begleiten, Koordinieren/Organisieren) stellen mehr auf die Bewältigung von Problemen auf der Mikroebene ab, andere Aufgaben wie Bewerben/Propagieren, Vernetzen/Austauschen beziehen sich stärker auf die Organisationsebene. Die Ergebnisse zeigen, dass der Aspekt der Legitimations- und Ressourcenbeschaffung für betriebliche Weiterbildung zentral ist. Für das betriebliche Weiterbildungspersonal bedeutet dies, dass immer wieder positive Entscheidungen im Sinne der betrieblichen Weiterbildung vorzubereiten, herbeizuführen oder auch fortzuführen sind, um Legitimation und Akzeptanz zu erreichen und Ressourcen zu sichern (vgl. Käpplinger, 2016).

Auch wenn sich das Sanktionieren (vgl. Nittel et al., 2014) nicht explizit im Aufgabentableau finden lässt, so lassen sich Relationen erkennen. Durch Selektion/Separation werden Investitionen in Weiterbildung ökonomisch rationalisiert und über diese Aufgabe wird eine finanzielle Ressourcenschonung handlungsleitend. Hierin liegt als Sanktions-, Durchsetzungs- und Machtmittel eine eigene und organisationsspezifische Lizenz von betrieblicher Weiterbildung (vgl. Kipper, 2014).

Bedeutsam ist, dass die Aufgaben und Handlungsformen organisationsspezifischen Aushandlungsprozessen zur Ausgestaltung unterliegen und nicht universell bestehen. Infolgedessen geniesst betriebliche Weiterbildung keine Kontinuität, sie unterliegt sich abwechselnden Bewegungen, die auch mit konjunkturellen Zyklen korrespondieren. Organisationsspezifität bedeutet, dass Betriebe Weiterbildung vor dem Hintergrund einer eigenen, innerorganisational definierten Zweckrationalität thematisieren. Demnach kommen Sie etwaigen, von aussen an sie herangetragenen Forderungen aus bildungspolitischen und wissenschaftlichen Bereichen so weit nach, wie es ihr institutioneller Kontext zulässt. Hierbei zeigt sich zudem eine Kontextspezifität in Form eines Mechanismus, der sich durch ein Zusammenspiel von Umwelt- (Makro), Organisations- (Meso) und Handlungsebene (Mikro) auszeichnet und die Aushandlung und Bedeutungszuschreibung bestimmt (vgl. ausführlich und detailliert Schwarz, 2024).

Diskussion: Ertrag und Limitierung

Die Aufgaben des betrieblichen Weiterbildungspersonals unterscheiden sich von den Aufgaben der Berufsgruppen in originär pädagogischen Institutionen (Aufgabenspezifität). Betriebliche Weiterbildung wird von Betrieben «einverleibt» und ist durch ökonomisch grundierte Rahmenbedingungen geprägt, welche Ressourcen und Legitimation für Handlungsformen bereithalten und polyvalente Anforderungen und konkret zu bewältigende Aufgaben an das betriebliche Weiterbildungspersonal herantragen.

Hinsichtlich der Umsetzung der Aufgaben schafft der institutionelle Kontext Betrieb für das betriebliche Weiterbildungspersonal Mandat als formeller Auftrag und Lizenz als Erlaubnis im Sinne eines Interventionsrechts als Basis einer Legitimationsgrundlage für die Planung, Gestaltung, Entwicklung und Realisierung von Weiterbildung. Dies ist das Ergebnis organisationsspezifischer Prozesse der Aushandlung und Bedeutungszuschreibung beteiligter Akteur:innen.

Für das betriebliche Weiterbildungspersonal ergeben sich Reflexionsfragen, die sich etwa auf den Aufgabenvollzug, das berufliche Selbstverständnis, notwendige Qualifikationen und die Professionalisierung erstrecken: Inwiefern kann Weiterbildung unter dem Primat finanzieller Ressourcenschonung sinnvoll umgesetzt werden? Inwiefern können organisationsspezifisch gewährte Freiheitsgrade ausgestaltet werden? Inwiefern kann das betriebliche Weiterbildungspersonal polyvalente Anforderungen ausbalancieren und an seiner Professionalität arbeiten?

Es zeigt sich, dass betriebliche Weiterbildung erst durch ihre Einbettung auf einer Organisationsebene, die von einer spezifischen Umweltebene ummantelt ist, ihr besonderes und spezifisches Erscheinungsbild im Kontext einer Handlungsebene mit einer eigenen Aufgabenspezifik für das betriebliche Weiterbildungspersonal erhält.

Limitierend ist herauszustellen, dass aufgrund der methodischen Anlage der Studie nur eingeschränkt Aussagen über den Handlungsvollzug bzw. die Handlungsformen möglich sind. Des Weiteren ist von Unterschieden in der Intensität und Häufigkeit der Aufgaben auszugehen, die auch mit Bedeutungszuschreibungen und gewährten Freiheitsgraden auf der Organisationsebene, aber auch etwa Branchenzugehörigkeit und Organisationsgrösse korrespondieren.

- Im europäischen Raum werden unter Vocational Education and Training (VET) nicht nur berufsbezogene Lernprozesse, sondern auch organisationsseitig veranlasste und betriebs- und wirtschaftsbezogene Lernprozesse (tituliert etwa als betriebliche Weiterbildung, Personalentwicklung etc.) thematisiert.

- «Pädagogisch organisiertes System des Lebenslangen Lernens»: Heuristik einer «stetigen Ausdehnung des Erziehungs- und Bildungswesens einerseits und einer wachsenden Pädagogisierung der biographischen Lebensphase andererseits» (Nittel et al., 2014, S. 21).

- Das Projekt TAEPS (Teachers in Adult Education a Panel Study) stellt darauf ab, eine nachhaltige Datengrundlage zu den Beschäftigungsbedingungen, Qualifikationen und Kompetenzen des Personals im Gesamtbereich der Weiterbildung am Beispiel Deutschland zu liefern (www.tapeps.de). Die Studie wird vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) durchgeführt. Finanziert wird die Studie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Literatur

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2022): Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zum Bildungspersonal. Bielefeld: wbv Media.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2019): Nationale Weiterbildungsstrategie (NWS), [online] https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/ weiterbildung/nationale-weiterbildungsstrategie/nationale-weiterbildungsstrategie_node.html [10.01.2025].

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.) (2024): Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2022. Ergebnisse des Adult Education Survey - AES-Trendbericht. Online: https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/26667_AES-Trendbericht_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [10.01.2025].

Bohlinger, Sandra; Krause, Ina; Dienel, Juliane; Kresse, Luisa; Niethammer, Manuela (Hrsg.) (2024): Betriebliches Aus- und Weiterbildungspersonal im Fokus der Berufsbildungsforschung. Bielefeld: wbv Media.

Dewe, Bernd; Schwarz, Martin (Hrsg.) (2017): Beruf – Betrieb – Organisation. Innovative Perspektiven der Betriebspädagogik und beruflichen Weiterbildung, 2., aktualisierte Auflage. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Dörner, Olaf (2017): Zur konstituierenden Vereinbarkeit von Weiterbildung in Organisationen. Weiterbildung im Spannungsfeld unterschiedlicher Bedeutungen. In: Dewe, Bernd; Schwarz, Martin (Hrsg.): Beruf – Betrieb – Organisation. Innovative Perspektiven der Betriebspädagogik und beruflichen Weiterbildung, 2., aktualisierte Aufl., Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 165-177.

Fleige, Marion; Gieseke, Wiltrud; Hippel, Aiga von; Käpplinger, Bernd; Robak, Steffi (2019): Programm- und Angebotsentwicklung in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Bielefeld: wbv Publikation.

Giesecke, Hermann (2015): Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Handelns, 12. überarbeitete Aufl., Weinheim/Basel: Beltz Juventa.

Göddeke, Lorette; Schmidt, Thilo; Smidt, Wilfried (2017): Kindheitspädagog(inn)en = Erzieher(innen)?! Tätigkeitsprofile im Vergleich. In: Fuchs-Rechlin, Kirsten Kammermeyer, Gisela; Roux Susanna; Züchner, Ivo (Hrsg.): Was kommt nach Ausbildung und Studium? Untersuchungen zum Übergang von Erzieherinnen und Kindheitspädagoginnen in den Arbeitsmarkt. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 211–235.

Grollmann, Philipp; Ulmer, Philipp (2020): Betriebliches Bildungspersonal – Aufgaben und Qualifikationen. In: Arnold, Rolf; Lipsmeier, Antonius; Rohs, Matthias (Hrsg.): Handbuch Berufsbildung, 3. Auflage, Wiesbaden: VS Springer, S. 533–545.

Haberzeth, Erik; Käpplinger, Bernd (2024): Licht und Schatten – Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2022. Ergebnisse aus dem Adult Education Survey. BWP 3/2024, S. 54–56.

Harney, Klaus (1998): Handlungslogik betrieblicher Weiterbildung. Stuttgart: Hirzel (Weiter lernen).

Hippel, Aiga von; Röbel, Tina (2016): Funktionen als akteursabhängige Zuschreibungen in der Programmplanung betrieblicher Weiterbildung. In: ZfW 39 (1), S. 61–81. DOI: 10.1007/s40955-016-0053-1.

Käpplinger, Bernd (2016): Betriebliche Weiterbildung aus der Perspektive von Konfigurationstheorien. Bielefeld: Bertelsmann (Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung).

Kaufhold, Marisa; Weyland, Ulrike (2024): Zur Relevanz von betrieblichem Bildungspersonal im Kontext betrieblicher Bildungsarbeit. In: Kaufhold, Marisa; Weyland, Ulrike; Stratmann, Eva-Luzia; Höke, Stephanie (Hrsg.): Betriebliches Bildungspersonal als Promotor betrieblicher Bildungsprozesse. Wiesbaden: wbv Publikation, S. 51–83.

Kipper, Jenny (2014): Die lernende Organisation? Personalentwicklung und Qualitätsmanagement – pädagogische Wissensformen und Technologien in Grossunternehmen. Berlin. epubil.

Kohl, Michael; Diettrich, Andreas; Fasshauer, Uwe (Hrsg.) (2021): „Neue Normalität“ betrieblichen Lernens gestalten. Konsequenzen von Digitalisierung und neuen Arbeitsformen für das Bildungspersonal. Bonn.

Kuper, Harm (2000): Weiterbildung im sozialen System Betrieb. Zugl.: Freie Univ. Berlin, Diss. (1999). Frankfurt am Main: Peter Lang (Studien zur Erwachsenenbildung 17).

Meyer, Rita (2011): Bestimmt unbestimmt. Qualifikation und Professionalität des Personals in der Berufsbildung. Denk-doch-mal.de, (3), S. 1–5.

Müller, Christian (2024): Das betriebliche Weiterbildungspersonal inkognito – Identifikation, Handlungsfelder und Weiterbildungsbedarfe in Klein- und Kleinstunternehmen. In: Bohlinger, Sandra; Krause, Ina; Dienel, Juliane; Kresse, Luisa; Niethammer, Manuela (Hrsg.): Betriebliches Aus- und Weiterbildungspersonal im Fokus der Berufsbildungsforschung. Bielefeld: wbv Media, S. 61–72.

Nittel, Dieter; Dellori, Claudia (2014): Die Soziale Welt der Erwachsenenbildner: Der Blick der komparativen erziehungswissenschaftlichen Berufsgruppenforschung auf die Grenzen der Professionalisierung der Erwachsenenbildung. In: Schwarz, Martin; Ferchhoff, Wilfried; Vollbrecht, Ralf (Hrsg.): Professionalität: Wissen – Kontext. Sozialwissenschaftliche Analysen und pädagogische Reflexionen zur Struktur bildenden und beratenden Handelns. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 457–499.

Nittel, Dieter; Schütz, Julia; Tippelt, Rudolf (2014): Pädagogische Arbeit im System des lebenslangen Lernens. Ergebnisse komparativer Berufsgruppenforschung. Weinheim/Basel: Beltz Juventa.

Prange, Klaus; Strobel-Eisele, Gabriele (2006): Die Formen des pädagogischen Handelns. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer.

Röbel, Tina (2017): Bildung im Betrieb? Empirische Betrachtung der Bedarfsbestimmung im Grossunternehmen: Prozesse, Akteure und Begründungen. In: REPORT – Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung. Wissenschaftliche Halbjahreszeitschrift 40, S. 25–39, [online] https://www.die-bonn.de/zfw/12017/roebel.pdf [10.01.2025].

Schrader, Josef (2011): Struktur und Wandel der Weiterbildung. Bielefeld: Bertelsmann (Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung).

Schrader, Josef; Martin, Andreas (2021): Weiterbildungsanbieter in Deutschland: Befunde aus dem DIE-Weiterbildungskataster. In: ZfW 44(3), S. 333–360. https://doi.org/10.1007/s40955-021-00198-z [10.01.2025].

Schwarz, Martin (2024): Pädagogik im Betrieb. Deklamatorische Theorie und ambivalente Praxis. Theoretische und empirische Rekonstruktion der kontextbezogenen Aufgabenspezifik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt (Edition Forschung).

Seyda, Susanne; Köhne-Finster, Sabine; Orange, Fritz; Schleiermacher, Thomas (2024): IW-Weiterbildungserhebung 2023: Investitionsvolumen auf Höchststand, IW-Trends – Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung, ISSN 1864-810X, Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Köln, Vol. 51, Iss. 2, pp. 3-23, https://doi.org/10.2373/1864-810X.24-02-01

Statistisches Bundesamt (2022): Pressemitteilung Nr. 349 vom 17. August 2022, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/08/PD22_349_215.html?utm_source=chatgpt.com. [10.01.2025].