Recueillir l’expérience, confronter les perspectives, développer les compétences. Planification participative de la formation continue en entreprise

Cet article montre comment une démarche participative d’identification des besoins est rendue possible dans le contexte de la planification de la formation continue en entreprise: une telle démarche prend en considération l’expérience du personnel, irremplaçable pour la réussite des processus de travail. Outre les perspectives de développement des compétences qui s’orientent sur les besoins de l’entreprise, ce sont aussi et surtout les besoins individuels de développement des membres du personnel qui occupent une place centrale. On laisse ainsi de l’espace au développement personnel et on assiste à une association d’orientations à la fois sur la personne apprenante, sur le travail et sur l’entreprise. Nous nous appuierons sur un référentiel de compétences pour mettre sur pieds une planification de contenu pour les formations continues de l’entreprise.

1. Planification de la formation continue: entre motivations orientées vers le personnel et celles orientées vers l’organisation

La formation continue en entreprise peut être considérée comme une formation annexe (Gieseke & Heuer, 2011). En effet, la formation n’est pas l’objet principal de l’entreprise, mais des activités de formation y sont menées en guise de support à la bonne réalisation des prestations offertes. La formation continue en entreprise repose donc en premier lieu sur des perspectives d’ordre économique: en particulier sur les objectifs et idées des actrices et acteurs impliqués au niveau hiérarchique de la direction et dans le service des ressources humaines. En revanche, on observe peu de mise en adéquation du programme de formation continue de l’entreprise avec les intérêts du personnel; ou uniquement lorsque ces derniers correspondent aux compétences recherchées par l’entreprise (Denniger, 2020). Dans cette manière de procéder orientée plutôt sur l’aspect de la possibilité de valorisation, on néglige de prendre en compte les points de vue, les connaissances et les besoins des personnes qui, en fin de compte, sont indispensables au bon fonctionnement des processus de travail et qui prennent part aux formations continues de soutien correspondantes (Haberzeth & Glaß, 2016). C’est ce même point de vue qu’adopte par exemple Faulstich (1998, p. 8) lorsqu’il fait la critique d’un «travail de formation en entreprise qui, avec la conviction inébranlable que tout est possible, part du principe que le personnel est malléable pour satisfaire aux fins et à la cause de l’entreprise». Faulstich se prononce en faveur d’une approche de la formation continue en entreprise orientée vers le personnel et appelle à adopter autant le point de vue du personnel que celui de la direction. Nous suivrons cet appel dans le présent article et soumettrons une approche de planification et de conception participatives de la formation continue.

Au cœur de cette approche se trouve l’utilisation d’un référentiel de compétences qui a été développé dans le cadre d’un projet de recherche dans le secteur du textile1, et qui sera généralisé dans cet article en vue d’une utilisation pour la formation continue en entreprise. Après une rapide exposition du contexte théorique, cet article décrira d’abord le développement du modèle et mettra en avant des exemples d’utilisation pratique possible. Ce modèle peut servir d’instrument pour ouvrir la procédure participative d’identification des besoins et diriger la réflexion vers de futures thématiques et futurs contenus de la formation continue au sein de l’entreprise. Pour les processus, nécessaires à cet effet, de négociation entre l’ensemble des personnes impliquées, nous proposons la mise en œuvre d’un atelier d’expertes et experts interactif. Le référentiel de compétences présenté a été mis au point pour la thématique du développement durable dans l’industrie textile. Mais dès le début, il a eu la prétention de pouvoir être adapté à d’autres grands axes (p. ex. la numérisation ou le changement démographique) ainsi qu’à différentes branches et entreprises.

2. Planification participative de la formation continue

Au cours des dernières décennies, le segment de la formation continue en entreprise a fortement gagné en importance. Alors que le taux de participation de la population adulte allemande à des formations continues en entreprise s’élevait encore à 35% en 2012 par exemple, ce taux n’a cessé d’augmenter par la suite, pour se stabiliser à environ 48% depuis 2020 (BMBF, 2024, p. 23). Surtout dans les grandes entreprises, ces formations reposent sur des analyses systématiques des besoins, comme partie intégrante du processus de planification général (Statistisches Bundesamt [office allemand de la statistique], 2022, p. 57).

Mais les chiffres ne fournissent aucun renseignement sur le type de planification appliqué. De manière générale, peu de recherche a été réalisé concernant les processus de planification en entreprise en matière de formation continue2. En théorie, selon Allespach (2025, pp. 436 et 437), on peut distinguer quatre façons de procéder: une planification axée sur les compétences requises résultera, de manière plutôt réactive, à des changements existants ou auxquels on peut s’attendre concernant les contextes de travail; elle débouchera surtout sur des formations d’adaptation au marché, à l’organisation et à la technique. Dans le cas d’un plan de formation stratégique, toutes les formations continues se concentrent sur les objectifs stratégiques de l’entreprise et sur le développement des compétences nécessaires à cet effet. Cette variante est certes efficace; mais ici aussi, c’est le rapport aux compétences requises qui domine. Pour une stratégie de planification allant au-delà de la simple orientation sur les compétences requises, on peut observer l’approche orientée vers l’innovation: ici, l’accent est mis sur l’encouragement des innovations. Dans ce concept, la référence dominante aux compétences requises par l’entreprise est, pour la première fois, reléguée au second plan au profit d’une participation active du personnel à la conception même des processus. Il s’agit de rendre ce dernier apte, sur le long terme, à développer activement de nouvelles idées et à faire face aux exigences du monde du travail en participant lui-même à la conception des solutions (Allespach, 2025, p. 437).

Une quatrième approche de la planification de la formation continue a été formulée par Allespach (ibid.): celle-ci va encore plus loin en se prononçant pour une orientation sur la participation. Au cœur de cette approche se trouve un processus de négociation, dans lequel divers intérêts sont pris en compte. On tient compte tout autant des points de vue individuels, des souhaits de développement personnels et de l’expérience subjective des travailleuses et travailleurs; mais aussi, à valeur égale, des exigences de l’entreprise en matière d’acquisition de compétences. Les objectifs visés par cette méthode consistent à contrecarrer certaines conceptions technocratiques fondées sur une illusion de faisabilité, à répondre aux souhaits de formation et, enfin, à mettre à profit tout le potentiel du personnel d’entreprise en tant qu’«experte ou expert dans son propre travail» (Haberzeth & Glaß, 2016, p. 25). La caractéristique centrale de cette approche est donc qu’elle se démarque d’une conception réductionniste de la qualification qui vise à adapter simplement les compétences aux exigences du marché, de l’organisation ou de la technique. Au lieu de cela, on encourage ici une notion de l’apprentissage en entreprise dont les objectifs centraux sont la capacité totale d’agir dans le cadre professionnel, la participation, l’émancipation et le développement personnel (Allespach, 2025, p. 439). Enfin, il s’agit d’appréhender le personnel de l’entreprise comme autant d’expertes et experts dans leur propre travail. Ces personnes, leurs points de vue et leurs expériences professionnelles devraient être pris en considération lorsqu’il s’agit d’aborder, par le biais de l’apprentissage, des thématiques et défis propres à l’entreprise. Car enfin, sans impliquer les connaissances et capacités d’action subjectives acquises par les membres du personnel tout au long de leur expérience, il est difficilement possible de mettre en place une modification des processus de travail qui permette d’en accroître l’efficacité et l’effectivité (Umbach et al., 2020). Par conséquent, il convient de normaliser les négociations entre les intérêts de l’entreprise en matière d’acquisition de compétences et les intérêts individuels en matière de formation, tout en renforçant également la responsabilité personnelle et l’autodétermination.

La planification participative proposée par Allesprach (2025, p. 440) suit un processus linéaire3. Celui-ci commence par une analyse complète des besoins, au cours de laquelle on répertorie les savoirs, les besoins et les intérêts des actrices et acteurs évoqués. De ce fondement, il est possible de déduire des requêtes spécifiques en matière de compétences qui répondent aussi bien aux objectifs individuels qu’organisationnels. Ensuite, il s’agit de déterminer des objectifs et priorités qui, selon la logique d’un processus de négociation, tiennent compte des projets de formation individuels autant que des plans stratégiques de l’entreprise. Suivent l’allocation des ressources et la sélection de la formation continue en elle-même. La conclusion (provisoire) du processus consiste en son évaluation: les personnes impliquées analysent les résultats et le transfert des apprentissages dans la pratique alors qu’en règle générale, l’affectation des ressources de temps et des moyens financiers, ainsi que la décision quant à leur disponibilité, reviennent au niveau hiérarchique de la gestion d’entreprise. Par la suite, nous nous concentrerons sur l’identification des besoins et la priorisation. Selon notre expérience, c’est là que se situent les plus grandes chances de concrétisation d’un processus de négociation constructif et équitable, et d’une participation d’égal à égal. La troisième partie ci-après décrit un instrument de planification de la formation continue pouvant être utilisé à cet effet. Cet outil fournit une orientation de contenu des besoins formulés, et permet une démarche structurée pour les processus de négociation souhaités. La quatrième partie, enfin, explique comment cet outil peut être mis en pratique dans le cadre d’une méthode participative, sous forme d’un atelier d’expertes et experts.

3. Utilisation d’une grille de compétences pour la définition de thématiques et contenus

Comme nous l’avons évoqué en introduction, cette grille de compétences a été développée dans le cadre d’un projet de recherche dans l’industrie textile. Cet instrument a déjà fait ses preuves dans la pratique et il est destiné, selon son objectif d’origine, à la «détermination et structuration de compétences pertinentes pour le développement durable» (Kastrup & Kuhlmeier, 2023, p. 138) qui peuvent être mises en œuvre concrètement dans différentes branches. Dans le cas présent, cette spécification a été effectuée pour l’industrie textile, et les besoins et souhaits des responsables et du personnel qui ont été identifiés sont ceux qui prédominent réellement dans la pratique. L’utilisation visée par ce modèle prétend, sur la base des indicateurs de pertinence de contenu ainsi obtenus et qui concernent les compétences nécessaires, déduire des besoins concrets en matière de formations continues, susceptibles d’être utilisés pour une planification participative des formations.

Étant donné que les thématiques et contenus identifiés découlent d’un processus de négociation participatif, ils englobent finalement les besoins de l’organisation autant que les souhaits et points de vue individuels du personnel. De cette manière, le modèle trouve une utilisation en tant qu’instrument structurant pour l’analyse des besoins et la priorisation participatives dans le contexte de la planification de la formation continue. Les entreprises peuvent s’orienter sur ce modèle pour planifier leurs formations et peuvent l’adapter et l’ajuster, intégralement ou en partie, en fonction de leurs propres objectifs. À cet effet, nous proposons un aperçu des étapes qui ont non seulement fait leurs preuves dans le contexte du projet, mais qui offrent aussi un bon potentiel d’adaptation pour d’autres entreprises (également dans d’autres branches).

Pour commencer, il convient de définir l’objectif de dimension supérieure qui devra être rempli au moyen de la formation continue. Dans cet exemple, il s’agissait de former à une compétence opérationnelle professionnelle orientée sur le développement durable pour l’industrie textile. Cette dimension d’objectif à atteindre est ici plutôt large. Cela s’explique par une prétention à créer d’abord un modèle pour une branche entière, à partir duquel on pourra procéder à des spécifications propres à chaque entreprise.

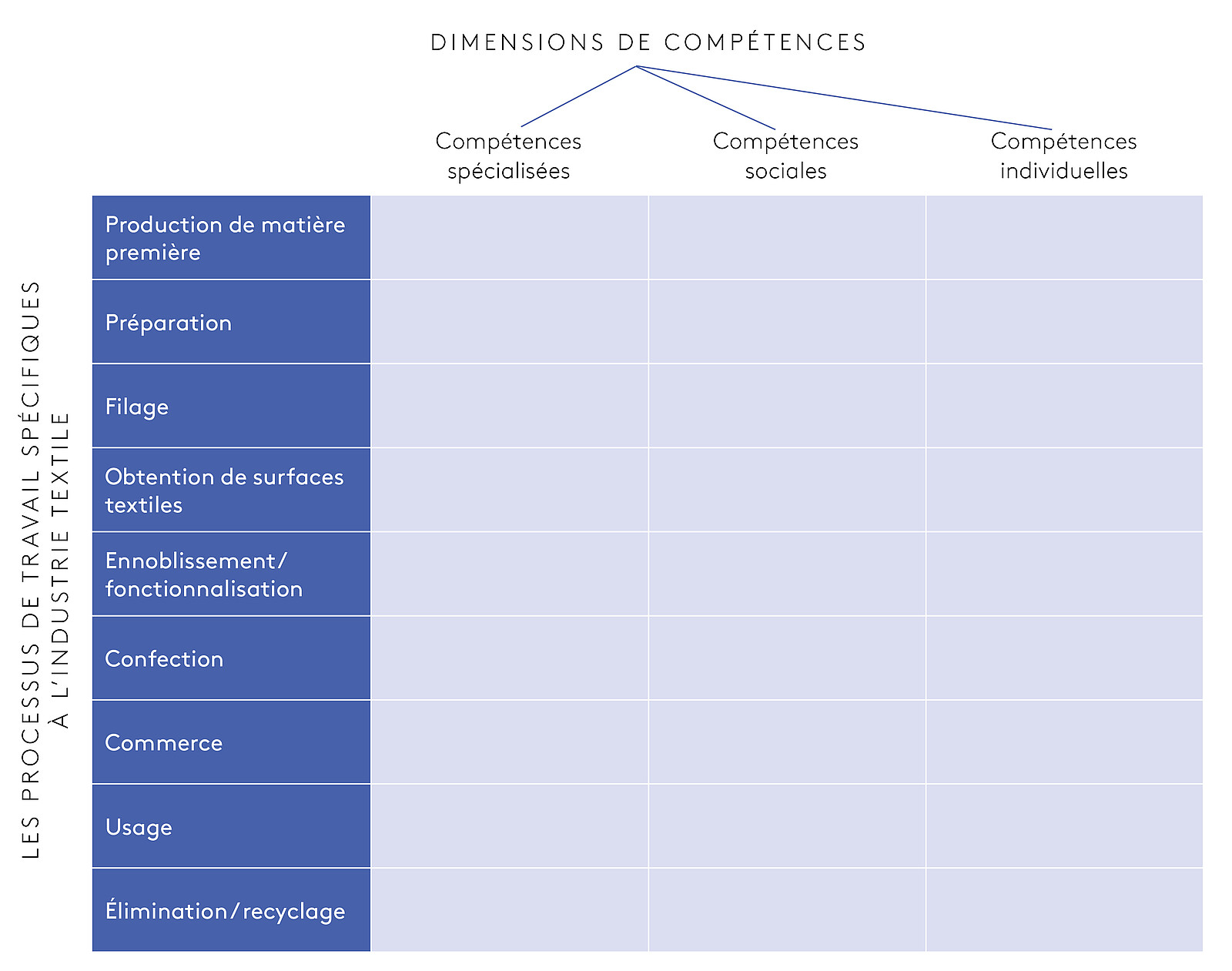

La représentation sous forme de grille a été choisie afin de pouvoir visualiser l’intention d’une approche structurée pour le procédé participatif d’identification des besoins. L’axe vertical de la grille de compétences (cf. graphique no 1) se distingue par sa focalisation sur les processus de travail typiques pour ce secteur. Cela correspond au plan hiérarchique de l’action professionnelle, où les prestations de travail directes occupent la place centrale et sur lequel les membres du personnel peuvent influer (Kastrup et al., 2021, p. 24). Cette étape de concrétisation des différents champs d’action professionnels est nécessaire, puisque le secteur concerné se distingue par l’énorme diversité de ses champs d’application et de ses métiers. La distinction des processus de travail spécifiques servira ensuite de base pour identifier les aspects concrets de ces processus ayant un lien avec le développement durable (ou avec une autre thématique pertinente). Par cette méthode, on aspire à se concentrer sur des processus précis et à y réfléchir en vue de déterminer leur pertinence pour l’objectif supérieur; on minimise ainsi le risque de se perdre dans des banalités au cours d’un tel processus d’identification des besoins. La distinction des processus de travail typiques peut se faire à l’échelle du secteur, de la profession ou de l’entreprise. Dans notre projet, nous avons suivi une approche spécifique au secteur afin que la grille de compétences puisse être adaptée autant pour des prestataires de formation continue spécialisés dans cette branche que pour diverses entreprises. Pour identifier les processus de travail typiques au secteur du textile, nous avons eu recours à des entretiens avec des partenaires issus de la pratique dans l’industrie textile, à une enquête par questionnaire ainsi qu’à la recherche scientifique. Les résultats obtenus nous ont permis de définir la production de matière première, la préparation, le filage, l’obtention de surfaces textiles, l’ennoblissement et la fonctionnalisation, la confection, le commerce, l’usage et l’élimination/le recyclage comme processus de travail spécifiques au secteur du textile, tout au long de sa chaîne de valeur4.

Une fois l’objectif supérieur fixé et le cadre du modèle défini (avec l’axe vertical des processus de travail et l’axe horizontal des différentes dimensions de compétences), la prochaine étape du projet a consisté à impliquer les actrices et acteurs issus de la pratique, c’est-à-dire les membres du personnel qui, forts de leur expertise et de leur expérience, étaient à même de formuler les estimations nécessaires quant aux besoins en matière de développement et de nommer des contenus pertinents pour chaque processus de travail. L’étape décrite ci-après correspond à l’implication du personnel en tant qu’expertes et experts de leur domaine de travail et qu’actrices et acteurs des processus de négociation (sans lequel on ne pourrait pas parler d’une détermination participative des besoins).

4. Processus participatif d’identification des besoins dans le cadre d’un atelier d’expertes et experts

Après cela, la tâche consiste d’abord à diviser les différents domaines d’activité (définis dans l’axe vertical) en plusieurs étapes de travail telles qu’elles seront réalisées. Cette subdivision détaillée formera la base sur laquelle on s’appuiera, par la suite, pour identifier les aspects de certaines thématiques d’entreprise pertinentes (par exemple le développement durable) et procéder à une réflexion et une négociation à ce propos. Dans le cas des entreprises, nous recommandons particulièrement pour cette étape d’avoir recours à un processus participatif: par exemple sous la forme d’un atelier ou de la méthode du «World Café» ainsi que, éventuellement, par le biais d’enquêtes auprès des membres du personnel. Une collaboration entre le personnel d’entreprise et des expertes et experts de la formation continue s’avère par ailleurs favorable. Le rôle du personnel d’entreprise consiste surtout à offrir un aperçu des différentes étapes de travail, afin que les expertes et experts en formation continue puissent, à l’étape suivante, en déduire des compétences spécifiques requises (voir chapitre suivant). Ainsi, dans le processus de planification, les expertes et experts en formation continue ont la tâche délicate de détecter et formuler des besoins concrets en matière de compétences, puis de les concrétiser et de les définir, en accommodant les différents points de vue et intérêts. Dans notre projet, cette étape a eu lieu sous forme d’atelier5 avec neuf expertes et experts de l’industrie textile travaillant dans différentes entreprises, qui se sont attribué chacune et chacun leur propre champ d’expertise primaire (préparation, obtention de surfaces textiles ou ennoblissement/fonctionnalisation). Ensuite, ces personnes ont été priées d’évoquer des processus de travail typiques de leur champ d’action professionnel, puis de décrire à quels niveaux la durabilité peut jouer un rôle dans leurs processus de travail.

Des membres de la direction, mais aussi du personnel salarié, ont pris part aux débats: si bien que d’un côté, des perspectives relevant de l’économie d’entreprise et de sa stratégie y ont été intégrées; et de l’autre, les points de vue, les connaissances et les besoins du personnel salarié ont été pris en compte. Grâce au format des débats modérés en petits groupes, un espace a été créé dans lequel on pouvait comparer les perspectives en vue de débattre des aspects pertinents du développement durable compris dans les champs d’action spécifiques, mais aussi afin d’équilibrer les champs de tensions, l’objectif étant d’engager des processus de négociation, comme l’exige tout mode de planification participatif de la formation continue.

Chaque groupe a consigné ses résultats sur un panneau. Pour chaque domaine d’activité (p.ex.: ennoblissement/fonctionnalisation), des processus de travail typiques (lavage/rinçage, teinture, etc.) ont tout d’abord été spécifiés. Ensuite, il a été déterminé à quels niveaux, dans ces processus, la durabilité joue (ou peut jouer) un rôle (consommation d’eau, demande de chaleur, etc.). Enfin, les participantes et participants ont tenté de définir les compétences nécessaires pour pouvoir agir de façon durable. Ces compétences ont été classées selon les trois catégories des compétences spécialisées, sociales et individuelles. Enfin, un débat général a eu lieu au cours duquel les résultats des différents travaux de groupe ont été présentés et discutés, et des contenus ont été priorisés pour chaque domaine d’activité.

5. Classification et rassemblement des contenus, formulation de compétences à atteindre

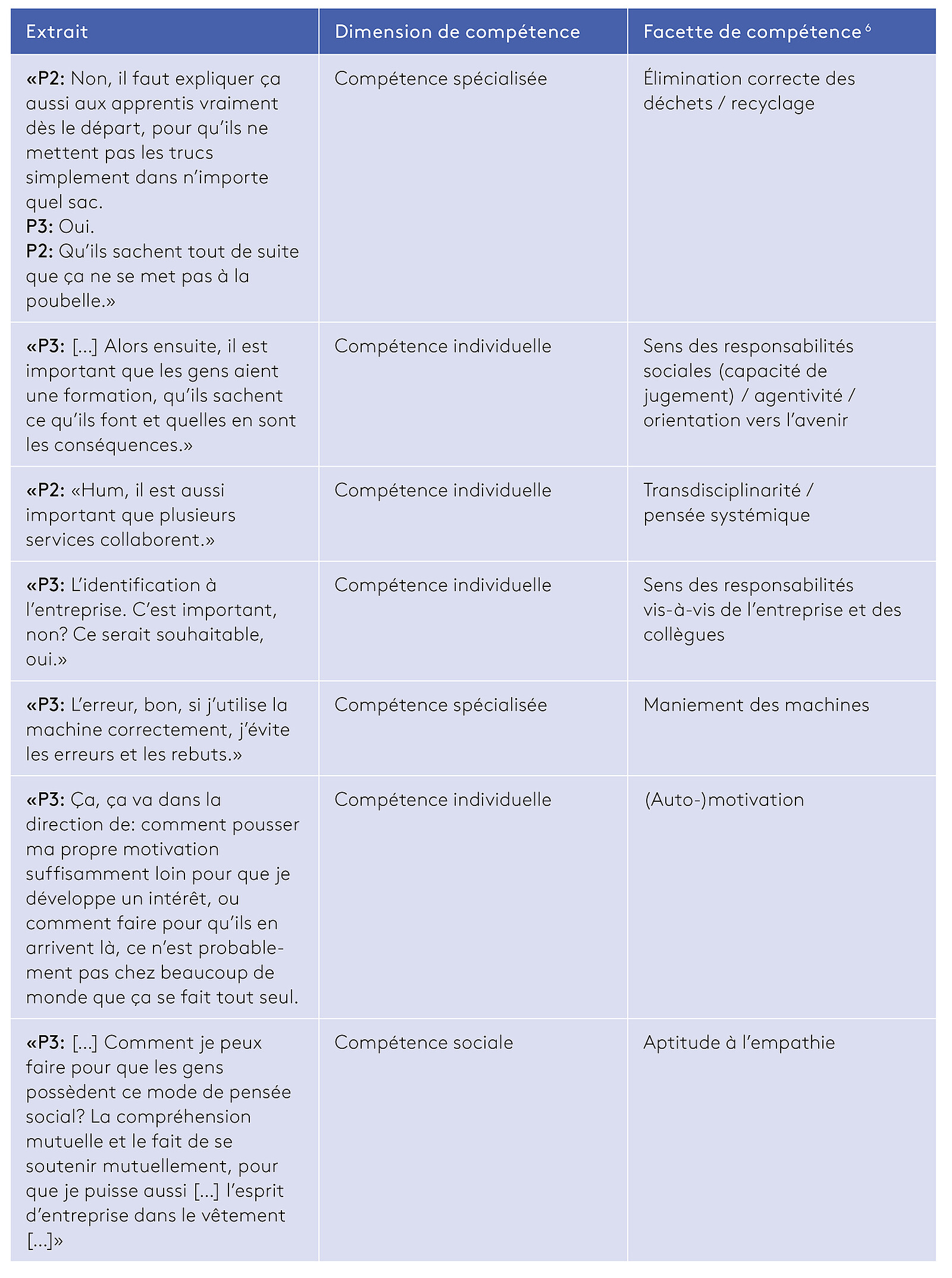

La dernière étape a consisté à remplir les cases du modèle laissées vides jusqu’alors: les compétences requises ont été insérées en se basant sur les contenus pertinents (concernant, ici, le développement durable) identifiés pour les processus de travail précédemment définis. Dans notre projet, nous nous sommes appuyés pour cela sur les panneaux réalisés par chaque groupe. Ensuite, les transcriptions des interactions au sein des différents petits groupes ont été analysées pour en déduire des compétences requises chez le personnel, et surtout chez les personnes en apprentissage dans le secteur du textile (cf. tableau no 1).

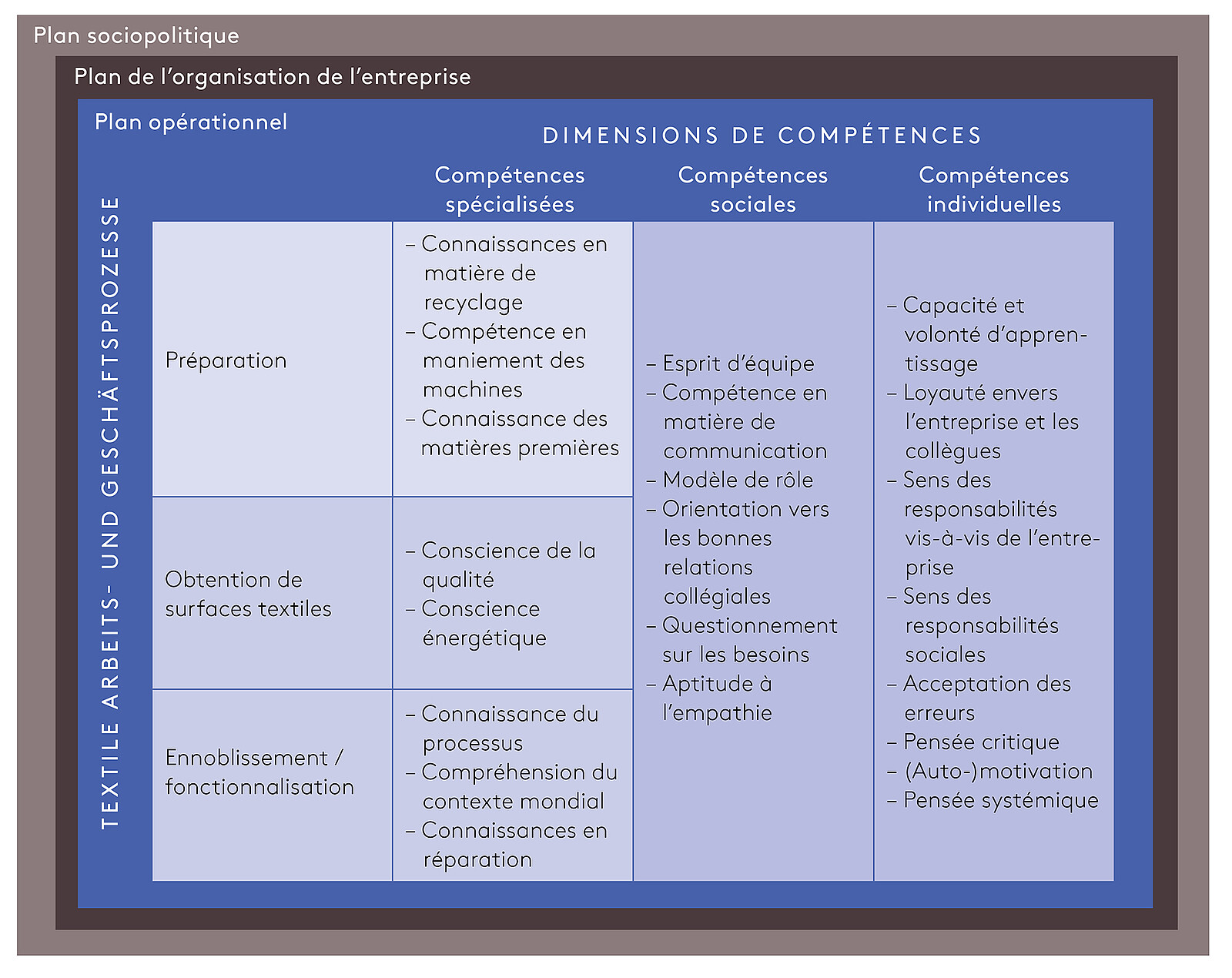

On obtient pour résultat une grande variété de compétences recherchées (pertinentes, dans le cas présent, pour le développement durable), dont une vue d’ensemble est proposée au graphique no 2. Dans l’idéal, cette étape devrait être réalisée par des expertes et experts en formation continue, puisque les spécialistes du secteur (dans le cas présent, l’industrie textile) possèdent souvent un autre regard, plutôt orienté sur la pratique, et qui souvent n’englobe pas toutes les dimensions d’une compétence7. La considération séparée des besoins propres à chaque domaine d’activité s’est avérée idéale comme base de structuration et de réflexion. Mais au niveau des compétences sociales et individuelles, il s’est ensuite révélé nécessaire de produire une liste englobant de manière confondue tous les domaines d’activité puisque, par exemple, la compétence en matière de communication est requise dans tous les processus de travail spécifiques à tous les domaines d’activité8. Même si les compétences ici établies n’apparaissent pas, au premier regard, comme «typiquement liées au développement durable», il n’en reste pas moins qu’elles sont entrées dans le débat en raison de leur pertinence, tous domaines confondus, en lien avec la mise en place d’une orientation vers le développement durable pour les différents processus de travail. De façon plus générale, elles servent l’objectif «être en capacité d’agir de manière sociale en communauté et endosser la responsabilité de ses propres actions» (Kuhlmeier et al., 2024, p. 16).

Le processus décrit concerne en premier lieu le plan opérationnel de l’action professionnelle, qui est surtout d’une importance particulière pour le personnel spécialisé ainsi que pour les personnes en apprentissage. Toutefois, comme l’ont bien montré les débats dans le cadre de l’atelier, les souhaits (en matière de formation continue ou autres), qu’ils soient d’origine organisationnelle ou individuelle, ne sont pas sans conditions et doivent être négociés en fonction des structures organisationnelles existantes, des routines et processus qui se sont installés et même de l’adéquation avec les réglementations légales. C’est pour cette raison que dans le modèle exposé, les compétences requises identifiées sont entièrement encadrées par le plan organisationnel de l’entreprise et par le plan socio-politique, qui devraient être pris en compte dans tout processus de planification participative de la formation continue (voir, à ce propos, le mode d’emploi interne au projet concernant l’utilisation de la grille de compétences).

Par ailleurs, sur le plan organisationnel de l’entreprise, on peut formuler des compétences requises et des besoins en matière de formation qui s’adressent principalement au personnel de direction et de gestion. Pour l’exemple du développement durable, on pourra y inclure comme thématiques, entre autres, les modèles d’affaires durables et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE); tandis que le plan socio-politique se préoccupera des interdépendances systémiques du développement durable, ainsi que des dispositions légales exigeant de se pencher sur la durabilité. Un point d’accroche pourra être, par exemple, les tensions entre les objectifs d’efficacité et de croissance d’une part, et la responsabilité pour les causes sociales et écologiques d’autre part (Fischer et al., 2021). Les compétences requises jusqu’alors se retrouvent ainsi encastrées dans leur cadre qui passe par l’entreprise ou l’organisation, ainsi que par la société et la politique (cf. graphique no 3).

6. Potentiels et limites

Conçu sous forme de grille, le référentiel de compétences fournit dans notre cas un aperçu des compétences orientées vers le développement durable qui sont recherchées dans l’industrie textile. Sous forme d’objectifs d’apprentissage, elles peuvent constituer une base de contenu pour la détermination, par la suite, d’offres de formation continue adéquates et pour la mise en œuvre de ces dernières. Ce référentiel trouve ainsi une utilisation pratique comme exemple d’instrument d’analyse des besoins dont on peut se servir pour la planification de la formation continue. Cet outil se distingue par un potentiel d’adaptation à d’autres branches et entreprises. Sous une nouvelle forme, il peut alors être utilisé entièrement ou en partie: par exemple lorsqu’une entreprise ne souhaite se pencher que sur un domaine d’activité précis devant être développé, ou sur une seule dimension de compétences. Dans sa version présentée ici, le référentiel fournit des informations ciblées sur les contenus et compétences qu’il convient de développer, du point de vue de l’ensemble des personnes impliquées (direction, personnel, formatrices et formateurs), pour une orientation plus forte sur le développement durable au sein de l’entreprise et pour cette dernière. Dans le cadre du projet, le référentiel est utilisé à l’étape suivante, entre autres, pour concevoir un module de base visant au développement durable dans la formation initiale et continue en entreprise.

Pour pouvoir utiliser le modèle de manière efficace, il faut (en toute conscience de la nécessité de ressources et d’expertise) des méthodes appropriées pour rendre possible, de manière ciblée, un processus de négociation. Ces méthodes doivent ouvrir un espace neutre permettant d’accueillir des perspectives contradictoires, par exemple entre les différents groupes cibles et à propos de leur priorisation. Ce n’est qu’ainsi que les souhaits et intérêts peuvent réellement émerger. À cet effet, nous recommandons un atelier d’expertes et experts placé sous la modération de pédagogues professionnels, comme cela a eu lieu dans le cadre du projet présenté. Les doutes formulés dans ce contexte, ainsi que les obstacles à un objectif supérieur (p. ex. une plus forte durabilité dans l’entreprise) qui ont été discernés (p. ex. des processus, ressources ou structures manquants) peuvent être reformulés comme un besoin éducatif et rejoindre la grille en tant que (nouvelles) compétences à atteindre. Une considération unilatérale du plan de la stratégie d’entreprise renferme un risque de rétrécissement des opportunités d’apprentissage et de développement du personnel. En se penchant au préalable sur les processus de travail et d’entreprise pour s’en servir comme fondement, on bénéficie au contraire du potentiel de mieux ouvrir la réflexion sur de grands axes thématiques tels que le développement durable dans la pratique quotidienne de l’entreprise, pour chaque domaine d’activité en particulier. En outre, cela permettra de négocier des potentiels de développement et d’optimisation des processus internes à l’entreprise.

Dans l’ensemble, l’avantage à utiliser cet instrument réside dans la considération concrète et systématique des différents domaines d’activité et des différents processus qui y sont établis. Enfin, grâce à l’implication active de toutes les actrices et tous les acteurs pertinents, le besoin en formation continue issu de ce débat correspond aux souhaits de développement individuels autant qu’à ceux de l’entreprise. De plus, l’expérience du personnel (les expertes et experts dans leur propre travail) est élevée au rang de point de départ pour une planification participative de la formation continue.

- NIBTEX – Nachhaltig im Beruf. Établissement de mesures d’acquisition de compétences à l’attention du personnel enseignant et formateur dans l’industrie textile. Financé grâce à des moyens mis à disposition par le BMBF [ministère allemand de l’Éducation et de la Recherche] et le FSE+; identification du financement: 66NIB10403; pour la période de mai 2024 à avril 2026; partenaires impliqués: Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., chaire professorale en éducation des adultes et formation continue à l’Université technique de Chemnitz, chaire professorale en économie environnementale des entreprises et développement durable à l’Université technique de Chemnitz.

- Parmi les exceptions, on compte par exemple Käpplinger (2016), Müller (2023) et von Hippel & Röbel (2016).

- La linéarité du déroulement, pour le développement du programme et de l’offre, a déjà fait l’objet de critiques (cf. entre autres Gieseke, 2008, p. 56). Nous choisissons, pour le présent article, de reléguer ce débat à l’arrière-plan afin de nous concentrer sur l’aspect de l’analyse des besoins, qui se trouve bien au cœur des deux concepts.

- La division des domaines de travail utilisée dans l’exemple présent s’oriente sur la chaîne de valeur de l’industrie textile. Il est aussi possible d’avoir recours à d’autres logiques de classement, en suivant par exemple le processus de fabrication (Kastrup et al., 2021).

- Cet atelier a été transcrit et l’analyse de son contenu a été réalisée d’après la méthode de Mayring (2022).

- Les facettes de compétences ont été en partie identifiées selon une méthode inductive, et en partie en s’inspirant de modèles de compétences existants (p. ex. Vare et al., 2019).

- Ainsi, selon Weinert (2001), la compétence englobe non seulement les connaissances et le savoir-faire, mais aussi des aspects d’ordre motivationnel et social. Dans le tableau ci-dessus, les compétences sont énoncées en fonction de leur priorisation effectuée au cours de l’atelier; celle-ci se rapporte, en règle générale, à une seule dimension. Il est recommandé, en complément, de réaliser une fiche d’accompagnement sur laquelle les compétences bénéficient d’un plus large développement et d’une spécification tenant aussi compte des autres dimensions.

- La grille de compétences a toutefois connu des modes d’utilisation divergents par le passé: Casper et al. (2021, p. 183), Kastrup et al. (2021, p. 26) et Strotmann et al. (2023, 166), par exemple, ne regroupent pas les compétences sociales et individuelles pour l’ensemble des processus de travail, mais les détaillent bien pour chaque processus. Chez Casper et al. (2021, p. 183), par ailleurs, des objectifs d’apprentissage sont formulés du point de vue des personnes apprenantes (p. ex. «Je peux appliquer la méthode 6 3 5 en vue de générer des idées créatives»), tandis que chez Casper et al. (2021, p. 183), ce sont des structures nominales qui sont employées (p. ex. «transparence des chaînes d’approvisionnement et des conditions de production»).

Bibliographie

Allespach, M. (2025): Weiterbildungsplanung als Aushandlungsprozess. Dans M. Allespach/B. lingerlin-ger/J. Wienberg (Eds.). Handbuch betriebliche Weiterbildung. Francfort s.-le-M. Bund-Verlag.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Eds.) (2024): Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2022. Ergebnisse des Adult Education Survey – AES-Trendbericht.

Casper, M., Kuhlmeier, W., Schütt-Sayed, S. & Vollmer, T. (2018): Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung in kaufmännischen Berufen – ein Ansatz der Theorie- und Modellbildung aus der Modellversuchsforschung. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – En ligne (33), 1–29. URL: www.bwpat.de/ausgabe33/ casper_etal_bwpat33.pdf

Casper, M., Schütt-Sayed, S. & Vollmer, T. (2021): Nachhaltigkeitsbezogene Gestaltungskompetenz in kaufmännischen Berufen des Handels. Dans C. Melzig, W. Kuhlmeier & S. Kretschmer (Eds.), Berichte zur beruflichen Bildung. Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung: die Modellversuche 2015 - 2019 auf dem Weg vom Projekt zur Struktur (1ère édition, pp. 179–199). Verlag Barbara Budrich.

Faulstich, P. (1998): Strategien der betrieblichen Weiterbildung. Munich. Verlag Franz Vahlen.

Fischer, A., Hantke, H. & Roth, J.‑J. (2021): Innovatives Lernen zwischen betrieblichen Anforderungen und nachhaltigen Herausforderungen. Dans C. Melzig, W. Kuhlmeier & S. Kretschmer (Eds.), Berichte zur beruflichen Bildung. Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung: die Modellversuche 2015 - 2019 auf dem Weg vom Projekt zur Struktur (1ère édition, pp. 85–107). Verlag Barbara Budrich.

Gieseke, W. (2008): Bedarfsorientierte Angebotsplanung in der Erwachsenenbildung. Bielefeld: Bertelsmann.

Gieseke, W. & Heuer, U. (2011): Weiterbildungsentscheidungen und beigeordnete Bildung. Dans R. Arnold & A. Pachner, A. (Eds.), Lernen im Lebenslauf. Baltmannsweiler 2011, pp. 107-127.

Haberzeth, E. & Glaß, E. (2016): Kompetenz 4.0. Partizipative Kompetenzanalysen als Perspektive. Dans Journal für politische Bildung 3/2016: Arbeitswelt 4.0, 24-29.

Hippel, A. von & Röbel, T. (2016): Funktionen als akteursabhängige Zuschreibungen in der Programmplanung betrieblicher Weiterbildung. Dans Zeitschrift für Weiterbildungsforschung - Report, 39, 1, pp. 1-21.

Käpplinger, B. (2016): Betriebliche Weiterbildung aus der Perspektive von Konfigurationstheorien, Bielefeld.

Kastrup, J. & Kuhlmeier, W. (2023): Bestimmung und Beschreibung nachhaltigkeitsorientierter Kompetenzen in der Beruflichen Bildung. URL: https://pa-bbne.de/media/2023/11/pabbne-bgm-kompetenzen-fuer-eine-bbne-leitfaden-isun-kastrup.pdf (État 01.03.2025).

Kastrup, J., Kuhlmeier, W. & Strotmann, C. (2021): Entwicklung nachhaltigkeitsbezogener Kompetenzen in der Ausbildung: Ein Strukturmodell für Lebensmittelhandwerk und -industrie. BWP(3), 24–27.

Kuhlmeier, W., Pillmann-Wesche, R., Schütt-Sayed, S. & Vollmer, Thomas (2024): Der Werkzeugkasten für einen nachhaltigkeitsorientierten Berufsschulunterricht. Hambourg 2024. URL: https://cloud.klimaschutzstiftunghamburg.de/index.php/s/p2BXKENEqoCdL3F

Mayring, P. (2022): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (13e édition). Beltz.

Müller, C. (2023): Betriebliche Weiterbildungsentscheidungen im Garbage Can: Typenbildende Rekonstruktion in Klein- und Kleinstunternehmen. Bielefeld: wbv.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022): Berufliche Weiterbildung in Unternehmen. Sechste Europäische Erhebung über die berufliche Weiterbildung in Unternehmen (CVTS6). URL: www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Weiterbildung/Publikationen/Downloads-Weiterbildung/weiterbildung-unternehmen-5215201209004.pdf

Strotmann, C., Kastrup, J., Casper, M., Kuhlmeier, W., Nölle-Krug, M. & Kähler, A.‑F. (2023): Ein Modell zur Strukturierung und Beschreibung nachhaltigkeitsbezogener Kompetenzen für Auszubildende in Lebensmittelhandwerk und -industrie. Dans (5193 KB). Barbara Budrich. URL: https://doi.org/10.25974/FHMS-16824

Umbach, S., Haberzeth, E., Böving, H. & Glaß. E. (2020): Kompetenzverschiebungen im Digitalisierungsprozess. Veränderungen für Arbeit und Weiterbildung aus Sicht der Beschäftigten. Bielefeld: wbv.

Vare, P., Arro, G., Hamer, A. de, Del Gobbo, G., Vries, G. de, Farioli, F., Kadji-Beltran, C., Kangur, M., Mayer, M., Millican, R., Nijdam, C., Réti, M. & Zachariou, A. (2019): Devising a Competence-Based Training Program for Educators of Sustainable Development: Lessons Learned. Sustainability, 11(7), 1890. https://doi.org/10.3390/su11071890

Weinert, F.E. (2001): Leistungsmessung in Schulen. Weinheim et Bâle: Beltz, 27f.

Fanny Hösel est collaboratrice scientifique à l’Université technique de Chemnitz. Contact: fanny.hoesel@phil.tu-chemnitz.de

Julia Hufnagl est collaboratrice scientifique à l’Université technique de Chemnitz. Contact: julia.hufnagl@phil.tu-chemnitz.de

Prof. Dr. Erik Haberzth est professeur en éducation des adultes et formation continue, Université technique de Chemnitz. Contact: erik.haberzeth@phil.tu-chemnitz.de