Erfahrungswissen aufnehmen, Perspektiven verschränken, Kompetenz entwickeln. Partizipation in der betrieblichen Weiterbildungsplanung

Der Beitrag zeigt, wie eine partizipative Bedarfserschliessung im Kontext betrieblicher Weiterbildungsplanung möglich wird, die das für gelingende Arbeitsprozesse unersetzliche Erfahrungswissen der Beschäftigten aufnimmt. Dabei stehen neben Kompetenzentwicklungsperspektiven, die sich an den betrieblichen Bedarfen orientieren, vor allem auch individuelle Entwicklungsbedürfnisse der Beschäftigten im Mittelpunkt, die Raum bieten für Persönlichkeitsentwicklung und Subjekt- mit Arbeits- und Geschäftsorientierung verbinden. Auf der Grundlage einer Systematik von Kompetenzen, die die inhaltliche Planung betrieblicher Weiterbildungsaktivitäten anleiten kann, stellen wir mit der Methode des Expertenworkshops ein Vorgehen vor, das das Austarieren relevanter Interessen in einem strukturierten Vorgehen ermöglicht.

1. Zwischen personalorientierten und organisationsbezogenen Begründungslogiken der Weiterbildungsplanung

Betriebliche Weiterbildung kann als beigeordnete Bildung verstanden werden (Gieseke & Heuer, 2011). Hauptzweck eines Betriebs ist nicht Bildung, aber Bildungsaktivitäten werden durchgeführt, um die betriebliche Leistungserstellung zu unterstützen. Ihr liegen daher primär ökonomische Perspektiven – insbesondere die Ziele und Vorstellungen beteiligter Akteur*innen der Führungsebene und Personalabteilung – zugrunde. Eine Abstimmung des betrieblichen Weiterbildungsprogramms mit den Interessen der Beschäftigten findet hingegen kaum oder nur dann statt, insofern sie den Anforderungsbezügen des Unternehmens entsprechen (Denniger, 2020). Was in dieser eher verwertbarkeitsorientierten Vorgehensweise vernachlässigt wird, ist eine Berücksichtigung der Sichtweisen, des Wissens und der Bedürfnisse derer, die letztlich für das reibungslose Funktionieren von Arbeitsabläufen unerlässlich sind und an den entsprechenden unterstützenden Weiterbildungen teilnehmen (Haberzeth & Glaß, 2016). Ebendiese Perspektive nimmt bspw. Faulstich (1998, S. 8) auf, wenn er in Kritik einer «betrieblichen Bildungsarbeit, die mit einer ungebrochenen Machbarkeitsattitüde von einer zweckrationalen Gestaltbarkeit des Personals für unternehmerische Belange» einen personalorientierten Ansatz betrieblicher Weiterbildung postuliert. Seiner Forderung folgend, sowohl die Seite des Personals wie auch des Managements einzunehmen, legen wir mit dem vorliegenden Artikel einen Ansatz für eine partizipative Weiterbildungsplanung und -gestaltung vor.

Kern dieses Ansatzes ist die Nutzung einer Systematik von Kompetenzen, die in einem Forschungsprojekt in der Textilindustrie entwickelt wurde1 und die in diesem Beitrag für den Einsatz in der betrieblichen Weiterbildung generalisiert wird. Der Artikel liefert nach einer kurzen theoretischen Rahmung zunächst einen Einblick in die Entwicklung des Modells und zeigt exemplarisch Möglichkeiten seines praktischen Einsatzes als ein Instrument auf, mit dem der Prozess der partizipativen Bedarfserschliessung eröffnet und auf spätere Themen und Inhalte der Weiterbildung im Betrieb fokussiert werden kann. Für die dafür nötigen Aushandlungsprozesse aller Beteiligten schlagen wir die Umsetzung eines interaktiven Expertenworkshops vor. Die Kompetenzsystematik wurde für das Thema der Nachhaltigkeit in der Textilbranche entwickelt, verfolgte jedoch von Anfang an den Anspruch, anpassbar für andere thematische Schwerpunkte (z. B. Digitalisierung, demografischer Wandel) sowie für verschiedene Branchen und Unternehmen zu sein.

2. Partizipative Weiterbildungsplanung

Das Segment der betrieblichen Weiterbildung nimmt über die letzten Jahrzehnte betrachtet in seiner Bedeutung zu. Während die Quote der Teilnahme der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands an betrieblicher Weiterbildung z.B. im Jahr 2012 noch bei 35% lag, ist sie seitdem kontinuierlich gestiegen und pendelt sich seit 2020 konstant bei 48% ein (BMBF, 2024, S. 23). Insbesondere in Grossunternehmen liegen betrieblichen Weiterbildungen systematische Bedarfsermittlungen als Teil des allgemeinen Planungsprozesses zugrunde (Statistisches Bundesamt, 2022, S. 57).

Worüber die Zahlen keine Auskunft geben, ist die Art der Planung selbst. Generell ist die Erforschung von betrieblichen Planungsprozessen bezogen auf Weiterbildung nicht sonderlich ausgeprägt2. Theoretisch können nach Allespach (2025, S. 436 f.) vier Vorgehensweisen unterschieden werden: Eine anforderungsbezogene Weiterbildungsplanung ergibt sich eher reaktiv aus gegebenen oder erwartbaren Veränderungen von Arbeitszusammenhängen und resultiert vor allem in Anpassungsleistungen an Markt, Organisation und Technik. Bei einer strategischen Planung fokussieren sämtliche Weiterbildungsmassnahmen auf die strategischen Unternehmensziele und die Entwicklung der dafür notwendigen Kompetenzen. Während diese Variante der Planung durchaus effektiv ist, dominiert auch hier der Anforderungsbezug. Eine über die reine Anforderungsausrichtung hinausgehende Planungsstrategie liegt im so genannten innovationsorientierten Ansatz, bei dem die Förderung von Innovationen im Mittelpunkt steht. Bei diesem Konzept wird der dominierende Anforderungsbezug erstmals zu Gunsten einer aktiven Mitgestaltung der Prozesse selbst durch die Beschäftigten zurückgestellt, indem sie langfristig dazu befähigt werden sollen, aktiv neue Ideen zu entwickeln und selbstgestaltend den Anforderungen der Arbeitswelt begegnen zu können (Allespach, 2025, S. 437).

Ein von Allespach (ebd.) formulierter vierter Ansatz der Weiterbildungsplanung geht nun noch einen Schritt weiter, indem er eine so genannte Beteiligungsorientierung postuliert. Im Mittelpunkt steht ein Aushandlungsprozess, in dem verschiedene Interessen Berücksichtigung finden. Dabei werden sowohl individuelle Sichtweisen, Entwicklungswünsche und subjektives Erfahrungswissen der Beschäftigten als auch qualifizierungsbezogene Anforderungen von betrieblicher Seite gleichermassen berücksichtigt. Auf diesem Weg soll illusorischen technokratischen Machbarkeitsvorstellungen entgegengewirkt, Bildungsbedürfnissen entsprochen und letztlich das Potenzial der Beschäftigten als «Expert/-innen ihrer eigenen Arbeit» (Haberzeth & Glaß, 2016, S. 25) umfassend genutzt werden können. Zentrales Merkmal dieses Ansatzes ist es, dass es sich von einem reduktionistischen Qualifikationsverständnis abgrenzt, das auf die Anpassung von Kompetenzen an markt-, organisations- oder technikbezogene Anforderungen abzielt. Stattdessen wird ein Begriff betrieblichen Lernens starkgemacht, der eine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit, Teilhabe, Emanzipation und Persönlichkeitsentwicklung zu zentralen Zielperspektiven erhebt (Allespach, 2025, S. 439). Letztlich geht es darum, die Beschäftigten in den Betrieben als Expert*innen ihrer eigenen Arbeit zu begreifen. Sie selbst, ihre Sichtweisen und ihre Arbeitserfahrungen sollen einbezogen werden, wenn es darum geht, betriebliche Themen und Herausforderungen lernend zu bearbeiten. Letztlich sind ohne den Einbezug der subjektiven erfahrungsbasierten Wissens- und Handlungsqualitäten der Beschäftigten effizienz- und effektivitätssteigernde Veränderungen betrieblicher Arbeitsabläufe kaum umsetzbar (Umbach et al., 2020). Aushandlungen zwischen betrieblichen Qualifizierungs- und individuellen Bildungsinteressen sollen damit zur Selbstverständlichkeit sowie Eigenverantwortung und Selbstbestimmung gestärkt werden.

Die partizipative Weiterbildungsplanung, wie sie Allespach (2025, S. 440) vorschlägt, folgt einem linearen Verlauf3: Der Prozess beginnt mit einer umfassenden Bedarfsanalyse, in der das Wissen, die Bedürfnisse und die Interessen der genannten Akteure erfasst werden. Auf dieser Basis wird es möglich, spezifische Kompetenzanforderungen abzuleiten, die sowohl individuellen wie auch organisationalen Zielen entsprechen. Darauffolgend gilt es, Ziele und Prioritäten zu bestimmen, die – entsprechend der Logik eines Aushandlungsprozesses – gleichermassen individuelle Bildungs- wie auch unternehmensstrategische Vorhaben berücksichtigen. Es folgen die Ressourcenallokation sowie die Auswahl der Weiterbildungsmassnahme selbst. Den (vorläufigen) Abschluss bildet die Evaluation, in der die Beteiligten die Ergebnisse und den Transfer analysieren. Da die Zuweisung und Entscheidung über die Verfügbarkeit zeitlicher und finanzieller Mittel i.d.R. auf der Managementebene angesiedelt sind, wird im Weiteren die Bedarfserschliessung und Priorisierung fokussiert. Hierin liegen nach unserer Erfahrung die grössten Realisierungschancen für konstruktive und gleichberechtigte Aushandlungsprozesse und einer Partizipation auf Augenhöhe. Der folgende Abschnitt 3 beschreibt ein für diesen Zweck nutzbares Instrument zur Weiterbildungsplanung, das eine inhaltliche Orientierung der formulierten Bedarfe vorgibt und ein strukturierendes Vorgehen der gewünschten Aushandlungsprozesse erlaubt. Abschnitt 4 erläutert schliesslich, wie dieses Instrument praktisch im Rahmen eines Expertenworkshops als partizipative Methode umgesetzt werden kann.

3. Nutzung eines Kompetenzrasters zur Bestimmung von Themen und Inhalten

Das Kompetenzraster wurde, wie einleitend erwähnt, im Rahmen eines Forschungsprojekts in der Textilindustrie entwickelt. Als ein in der Praxis bereits bewährtes Instrument dient es seinem ursprünglichen Zweck nach der «Bestimmung und Strukturierung von nachhaltigkeitsrelevanten Kompetenzen» (Kastrup & Kuhlmeier, 2023, S. 138), die für unterschiedliche Branchen konkretisiert werden können. Im vorliegenden Fall wurde diese Spezifizierung für die Textilindustrie vorgenommen und diejenigen Bedarfe und Bedürfnisse von Verantwortlichen und Beschäftigten identifiziert, die in der Praxis tatsächlich vorherrschen. Das Modell fand seine gezielte Anwendung in dem Anspruch, auf der Grundlage der so entstandenen inhaltlichen Relevanzmarkierung notwendiger Kompetenzen konkrete Weiterbildungsbedarfe abzuleiten und so für eine partizipative Weiterbildungsplanung nutzbar zu machen.

Insofern die identifizierten Themen und Inhalte das Ergebnis eines partizipativen Aushandlungsprozesses sind, umfassen sie schliesslich sowohl organisationale Bedarfe wie auch individuelle Bedürfnisse und Sichtweisen der Beschäftigten. Das Modell findet auf diese Art und Weise Anwendung als strukturgebendes Instrument einer partizipativen Bedarfsanalyse und Priorisierung im Kontext von Weiterbildungsplanung. Betriebe können sich für ihre Weiterbildungsplanung daran orientieren und es für die je eigenen Zwecke umfassend oder in Teilen adaptieren und anpassen. Hierfür erfolgt ein Überblick über diejenigen Schritte, die sich im Projektkontext nicht nur bewährt haben, sondern auch Adaptionspotenzial für Unternehmen (auch anderer Branchen) besitzen.

Zu Beginn gilt es, die übergeordnete Zieldimension zu definieren, die mittels Weiterbildung erreicht werden soll. Im vorliegenden Beispiel lag sie in der Ausbildung einer nachhaltigkeitsorientierten beruflichen Handlungskompetenz für die Textilindustrie. Die hier eher weite Zieldimension liegt in dem Anspruch begründet, zunächst ein Modell für eine gesamte Branche zu schaffen, von dem ausgehend unternehmensbezogene Spezifizierungen vorgenommen werden können.

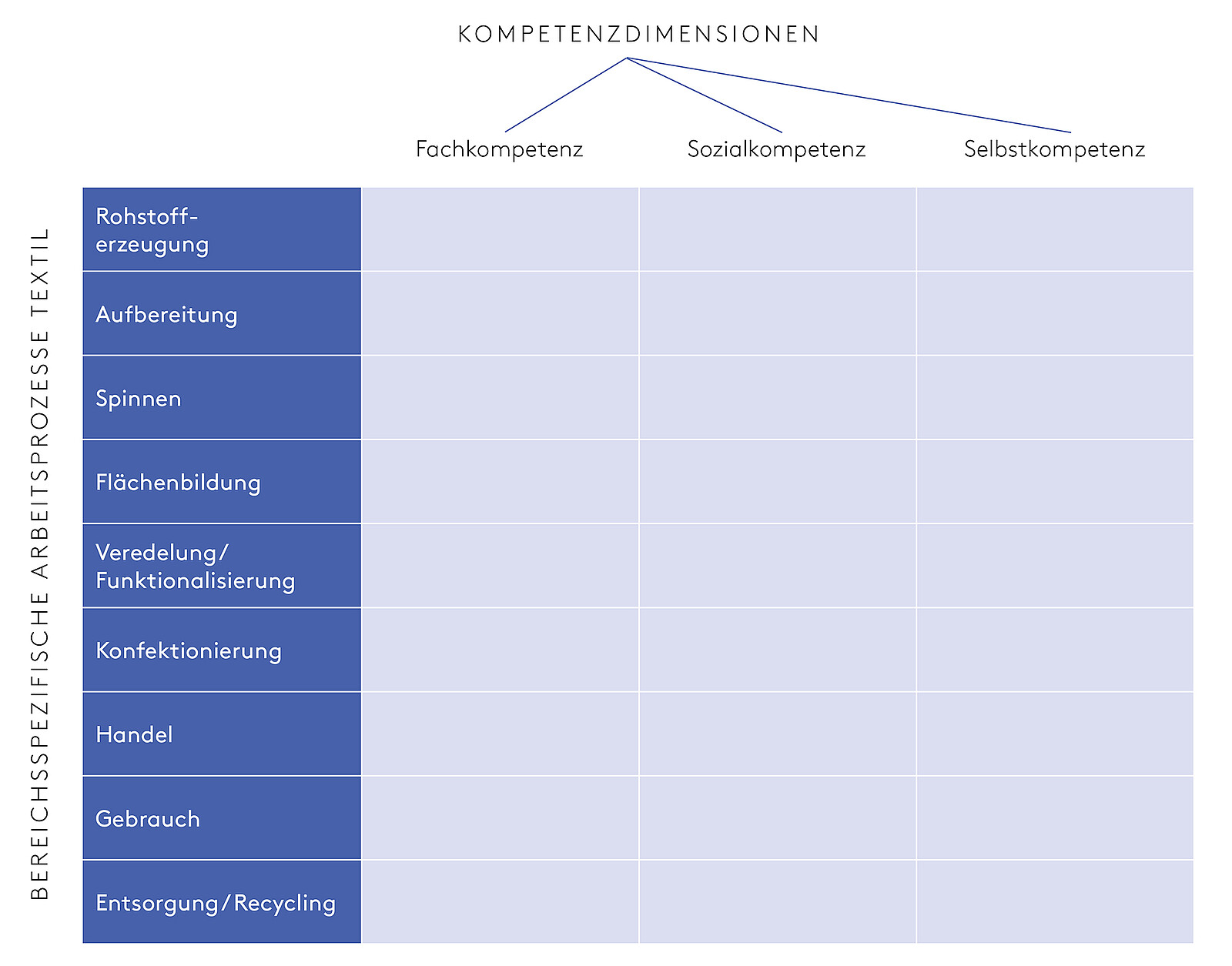

Die Darstellung als Raster wurde gewählt, um das Vorhaben einer strukturierten Herangehensweise für eine beteiligungsorientierte Bedarfserschliessung visualisieren zu können. Das Kompetenzraster zeichnet sich auf der vertikalen Achse (siehe Abb. 1) durch seine Fokussierung auf die je typischen bereichsspezifischen Arbeitsprozesse aus. Adressiert wird damit die berufsbezogene Handlungsebene, in der unmittelbare Arbeitsausführungen im Mittelpunkt stehen und auf die die Beschäftigten einen Einfluss nehmen können (Kastrup et al., 2021, S. 24). Dieser Schritt der Konkretisierung beruflicher Handlungsfelder ist vonnöten, zeichnet sich die Branche doch durch eine enorme Vielseitigkeit ihrer Einsatzfelder und Berufe aus. Die Unterscheidung spezifischer Arbeitsprozesse dient als Grundlage zur Identifikation konkreter nachhaltigkeitsbezogener (bzw. anderer thematisch relevanter) Aspekte dieser Arbeitsprozesse. Damit wird eine Konzentration und Reflexion einzelner Prozesse hinsichtlich ihrer Relevanz für das übergeordnete Ziel angestrebt und die Gefahr minimiert, sich im Zuge dieser Form einer Bedarfserschliessung in Allgemeinplätzen zu verlieren. Die Unterscheidung typischer Arbeitsprozesse kann branchen-, berufs- oder unternehmensspezifisch erfolgen. In unserem Projekt verfolgten wir ein branchenspezifisches Vorgehen, damit das Kompetenzraster sowohl für branchenspezifische Weiterbildungsanbieter als auch für einzelne Unternehmen adaptierbar ist. Wir identifizierten die textilbereichstypischen Arbeitsprozesse anhand von Gesprächen mit Praxispartnern aus der Textilindustrie, einer Fragebogenerhebung und wissenschaftlicher Recherche. Auf dieser Grundlage konnten Rohstofferzeugung, Aufbereitung, Spinnen, Flächenbildung, Veredelung/Funktionalisierung, Konfektionierung, Handel, Gebrauch und Entsorgung/Recycling als bereichsspezifische Arbeitsprozesse der Textilindustrie entlang der Wertschöpfungskette benannt werden.4

Nach abgeschlossener Klärung der Zieldimension sowie der Definition des Modellrahmens (vertikale Ebene der Arbeitsprozesse und horizontale Ebene der Kompetenzdimensionen) erfolgte im Projekt der Einbezug derjenigen Beschäftigten als Praxisakteur*innen, die kraft ihres Experten- und Erfahrungswissens notwendige Einschätzungen zu Entwicklungsbedarfen und inhaltsspezifischen Relevanzen je Arbeitsprozess formulieren konnten. In diesem fortfolgend beschriebenen Schritt ist ihr Einbezug als Expert*innen ihrer Arbeitsbereiche und Akteur*innen derjenigen Aushandlungsprozesse realisiert, ohne die nicht von einer partizipativen Bedarfserhebung gesprochen werden kann.

4. Partizipative Bedarfserschliessung im Rahmen eines Expertenworkshops

Darauffolgend besteht die Aufgabe zunächst darin, die einzelnen in der vertikalen Ebene definierten Arbeitsbereiche hinsichtlich der in ihnen realisierten einzelnen Arbeitsschritte weiter auszudifferenzieren. Ihre detaillierte Untergliederung bildet die Grundlage, um im Anschluss die je dafür relevanten Aspekte betrieblicher Themen (wie das der Nachhaltigkeit) zu identifizieren, zu reflektieren und auszuhandeln. Für Betriebe empfehlen wir für diesen Schritt insbesondere das partizipative Vorgehen bspw. in Form eines Workshops oder der World-Café-Methode sowie ggf. den Einsatz von Beschäftigtenbefragungen. Als vorteilhaft erweist sich zudem die Zusammenarbeit von betrieblichem Personal mit Weiterbildungsexpert*innen. Die Aufgabe des betrieblichen Personals besteht insbesondere darin, einen Einblick in die jeweiligen Arbeitstätigkeiten zu geben, während die Weiterbildungsexpert*innen daraus im nächsten Schritt spezifische Kompetenzanforderungen ableiten können (siehe folgendes Kapitel). Die Weiterbildungsexpert*innen haben dabei im Planungshandeln die anspruchsvolle Aufgabe, konkrete Kompetenzbedarfe aufzuspüren und zu verbalisieren und in einem Prozess der Angleichung unterschiedlicher Sichtweisen und Interessen zu konkretisieren und zu bestimmen. In unserem Projekt erfolgte dieser Schritt in einem Workshop5 mit neun teilnehmenden Fachexpert*innen aus verschiedenen Unternehmen der Textilindustrie, die sich ihrem primären Expertisefeld zuordneten (Aufbereitung, Flächenbildung oder Veredelung/Funktionalisierung). Anschliessend wurden sie gebeten, typische Arbeitsprozesse des Handlungsfeldes zu skizzieren und folgend zu beschreiben, an welchen Stellen Nachhaltigkeit in den Arbeitsprozessen eine Rolle spielen kann.

Da in den Diskussionen sowohl Führungskräfte als auch Beschäftigte teilnahmen, konnten einerseits betriebswirtschaftlich-strategische Perspektiven einfliessen und andererseits die Sichtweisen, das Wissen und die Bedürfnisse des beschäftigten Personals Berücksichtigung finden. Im Format der moderierten Kleingruppendiskussionen wurde mit dem Ziel der Initiierung von Aushandlungsprozessen, wie es eine partizipative Weiterbildungsplanung verlangt, ein Raum geschaffen, um die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte in den spezifischen Handlungsfeldern perspektivverschränkend zu diskutieren und auch Spannungsfelder auszutarieren.

Die Ergebnisse wurden auf je einer Plakatwand pro Gruppe festgehalten. Für einzelne Arbeitsbereiche (z.B.: Veredelung/Funktionalisierung) wurden zunächst typische Arbeitsprozesse (Waschen/Spülen, Färben etc.) bestimmt. Anschliessend wurde herausgearbeitet, an welchen Stellen in diesen Prozessen Nachhaltigkeit eine Rolle spielt oder spielen kann (Wasserverbrauch, Wärmebedarf etc.). Schliesslich wurde versucht, notwendige Kompetenzen zu bestimmen – differenziert nach Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz –, um nachhaltig handeln zu können. In einer anschliessenden Diskussion im Plenum wurden die Ergebnisse der Gruppenarbeit vorgestellt, gemeinsam diskutiert und Inhalte je Bereich priorisiert.

5. Zuordnung und Zusammenführung der Inhalte sowie Formulierung von Kompetenzzielen

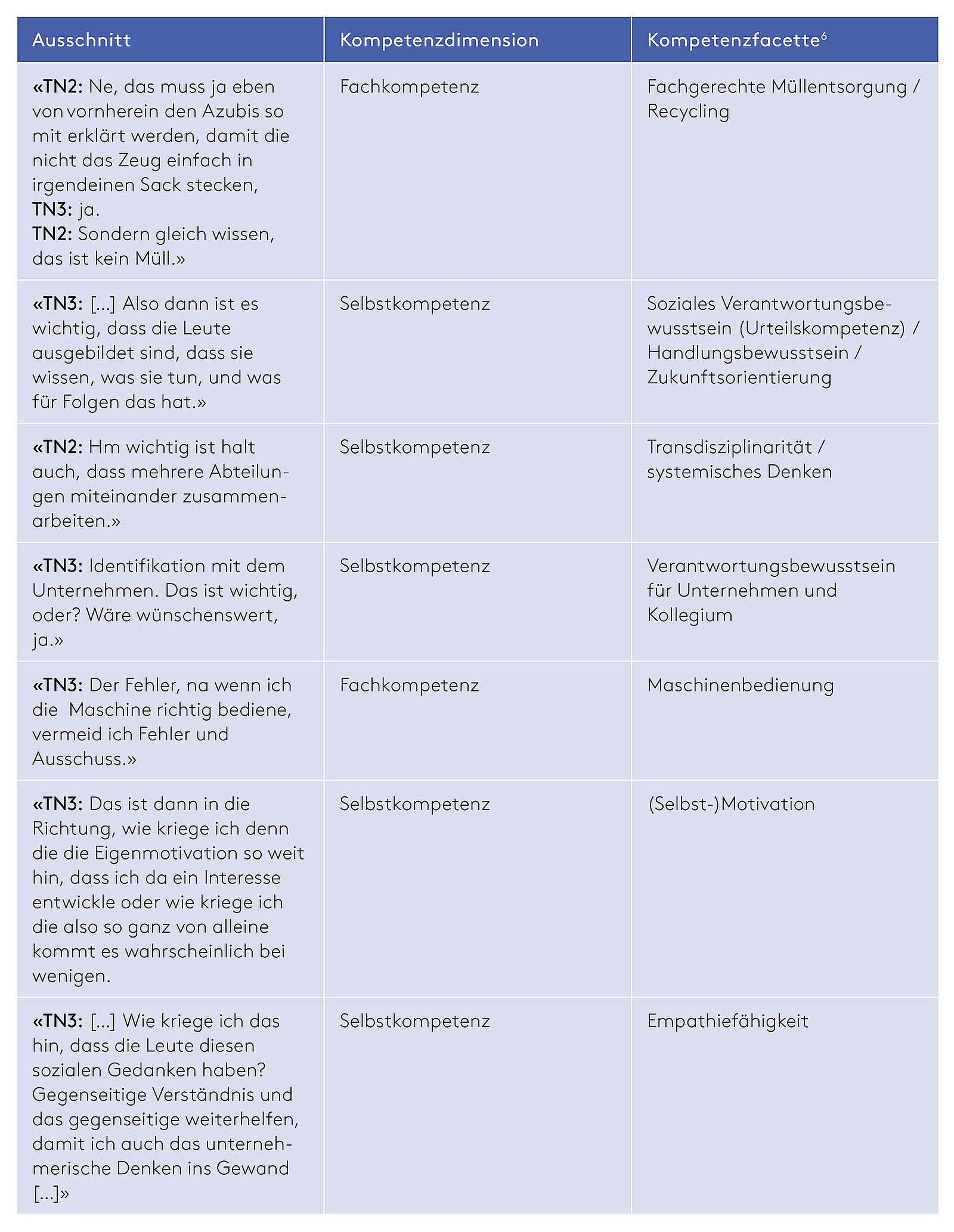

Der letzte Schritt bestand darin, basierend auf den identifizierten relevanten inhaltlichen Aspekten (hier zu Nachhaltigkeit) in Bezug auf die zuvor identifizierten Arbeitsprozesse die bisher leeren Felder des Modells mit Kompetenzanforderungen zu füllen. In unserem Projekt nahmen wir die entstandenen Plakatwände pro Gruppe als Grundlage. Anschliessend wurden die Transkripte der interaktiven Kleingruppen ausgewertet und daraus Kompetenzanforderungen für Beschäftigte, insbesondere Auszubildende der Textilbranche, abgeleitet (s. Tab. 1).

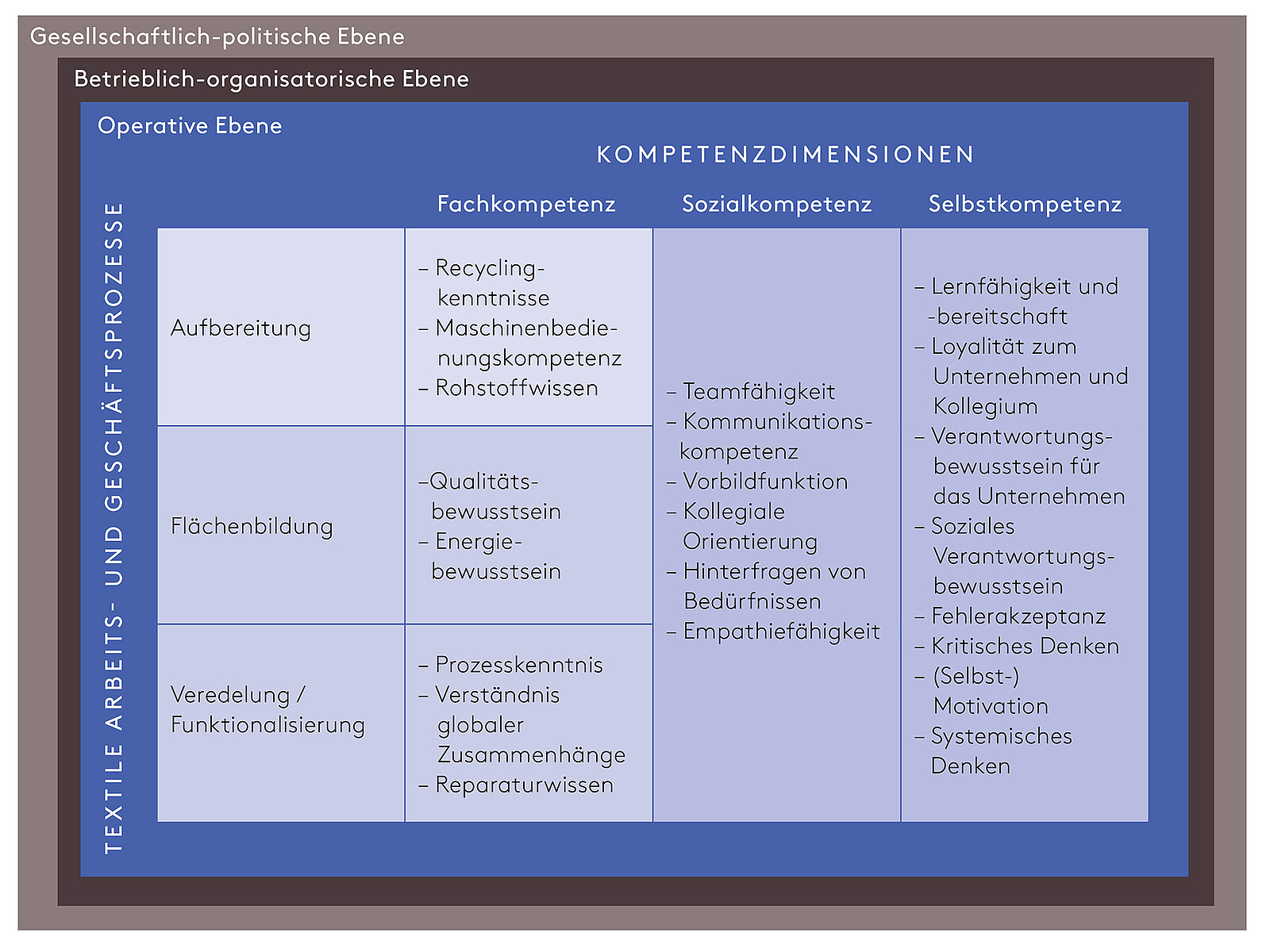

Das Ergebnis ist eine ausdifferenzierte Sammlung (in diesem Fall nachhaltigkeitsrelevanter) Kompetenzanforderungen, die in Abb. 2 überblicksartig dargestellt ist. Dieser Schritt sollte im Idealfall von Weiterbildungsexpert*innen durchgeführt werden, da bei Fachexpert*innen (hier: der Textilindustrie) häufig ein anderes, eher praxisorientierteres Verständnis vorliegt, das häufig auch nicht alle Dimensionen einer Kompetenz umfasst.7 Während sich die detaillierte arbeitsbereichsbezogene Betrachtung fachlicher Bedarfe als Strukturierungs- und Reflexionsgrundlage durchaus bewährt hat, ergab sich für die Ebenen der Sozial- und Selbstkompetenz die Notwendigkeit ihrer arbeitsbereichsübergreifenden Aufarbeitung, da beispielsweise die Kommunikationskompetenz in allen bereichsspezifischen Arbeitsprozessen notwendig ist.8 Obgleich die hier ermittelten Komptenzen auf den ersten Blick nicht als «typisch nachhaltigkeitsbezogen» zu erkennen sind, wurden sie doch vor dem Hintergrund ihrer überfachlichen Relevanz in Bezug auf die Herstellung von Nachhaltigkeitsorientierung in den einzelnen Arbeitsprozessen diskutiert und dienen übergeordnet dem Ziel «in Gemeinschaften sozial handlungsfähig zu sein und für das eigene Handeln Verantwortung zu übernehmen» (Kuhlmeier et al., 2024, S. 16) .

Das beschriebene Vorgehen bezieht sich im Schwerpunkt auf die operative Ebene beruflichen Handelns, die insbesondere für Facharbeiter*innen und Auszubildende von besonderer Relevanz sind. Wie die Diskussionen im Rahmen des Workshops aber eindringlich gezeigt haben, sind organisationale wie auch individuelle (Weiterbildungs-)Wünsche nicht voraussetzungslos, sondern müssen vor dem Hintergrund bestehender organisationaler Strukturen, gewachsener Routinen und Prozesse bis hin zur Eingebundenheit in gesetzliche Normierungen ausgehandelt werden. Aus diesem Grund werden die identifizierten Kompetenzanforderungen im Modell gerahmt durch die betrieblich-organisatorischen und gesellschaftlich-politischen Ebenen, die im Prozess einer partizipativen Weiterbildungsplanung berücksichtigt werden sollten (vergleiche dazu projektinterne Handreichung zur Anwendung des Kompetenzrasters, i.E.).

Auf der betrieblich-organisatorischen Ebene ist zudem Raum für die Formulierung von Kompetenzanforderungen und Bildungsbedarfen, deren Adressaten überwiegend Führungskräfte und Managementpersonal sind. Für das Beispiel Nachhaltigkeit thematisiert diese Ebene bspw. u.a. nachhaltige Geschäftsmodelle und Corporate Social Responsibility (CSR). Die gesellschaftlich-politische Ebene befasst sich in unserem Projektbeispiel mit Systemzusammenhängen der Nachhaltigkeit und gesetzlichen Vorgaben, die eine Beschäftigung mit Nachhaltigkeit verlangen. Ein Anknüpfungspunkt dafür können beispielsweise Spannungsverhältnisse zwischen Effizienz- und Wachstumszielen und der Verantwortung für gesellschaftliche und ökologische Belange sein (Fischer et al., 2021). Die bisherigen Kompetenzanforderungen sind dementsprechend eingebettet in den Rahmen, der durch Betriebe bzw. Organisationen sowie Gesellschaft und Politik gesteckt wird (s. Abb. 2).

6. Potenziale und Grenzen

Die als Raster konzipierte Kompetenzsystematisierung gibt in unserem Fall einen Überblick über nachhaltigkeitsorientierte Kompetenzanforderungen in der Textilindustrie, die als Lernziele die inhaltliche Grundlage für die nachfolgende Bestimmung adäquater Weiterbildungsangebote und deren Umsetzung bilden. Insofern findet sie ihren praktischen Nutzen als Beispiel für ein einsetzbares Instrument der Bedarfsanalyse für die Weiterbildungsplanung. Gleichermassen zeichnet sich das Instrument durch sein Adaptionspotenzial in anderen Branchen und Unternehmen aus und kann in seiner Neuentstehung umfänglich oder auch nur in Teilen angewendet werden, bspw. dann, wenn es in einem Unternehmen nur um einen bestimmten zu entwickelnden Arbeitsbereich oder nur eine Kompetenzdimension geht. In der hier vorgelegten Version liefert es Hinweise auf genau diejenigen inhaltlichen Aspekte und Kompetenzen, die es aus Sicht aller Beteiligten (Führungskräfte, Beschäftigte, ausbildendes Personal) für eine stärkere Nachhaltigkeitsorientierung im und für das Unternehmen zu entwickeln gilt. Es wird innerhalb des Projekts im nächsten Schritt u.a. zur Konzeptionierung eines Grundlagenmoduls zu Nachhaltigkeit in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung verwendet.

Um das Modell zielführend einsetzen zu können, bedarf es – bei allem Bewusstsein um die Notwendigkeit verfügbarer Ressourcen und Fachexpertise – entsprechender Methoden, um die Aushandlungsprozesse gezielt zu ermöglichen. Sie sollten einen wertfreien Raum für sich widersprechende Perspektiven, z.B. zwischen Zielgruppen und hinsichtlich ihrer Priorisierung, eröffnen. Nur so kommen Wünsche und Interessen auch wirklich zum Vorschein. Wir empfehlen einen Expert*innenworkshop unter professioneller pädagogischer Moderation, wie er im Rahmen des vorgestellten Projekts zum Einsatz kam. In diesem Rahmen formulierte Bedenken und wahrgenommene Hindernisse im Hinblick auf ein übergeordnetes Ziel (z.B. mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen) wie bspw. fehlende Prozesse, Ressourcen oder Strukturen, können als Lernbedarfe reformuliert werden und als (neu zu erlangende) Kompetenzen in das Raster einfliessen. Eine einseitige Betrachtung der betrieblich-strategischen Ebene birgt die Gefahr einer Verengung der Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter*innen. Die vorangehende Beschäftigung mit Arbeits- und Geschäftsprozessen als Grundlage hingegen hat das Potenzial, übergeordnete Themen wie z.B. Nachhaltigkeit für die tägliche betriebliche Praxis mit Blick auf je eigene Arbeitsbereiche reflektierbar zu machen. Darüber hinaus können damit verbundene Entwicklungs- und Optimierungspotenziale innerbetrieblicher Prozesse ausgehandelt werden.

Insgesamt liegt der Vorteil der Anwendung des Instruments in der konkreten systematischen Betrachtung einzelner Arbeitsbereiche und der darin etablierten Prozesse. Der durch den Diskurs entstehende Weiterbildungsbedarf entspricht aufgrund des aktiven Einbezugs aller relevanten Akteur*innen schliesslich sowohl betrieblichen wie auch individuellen Entwicklungswünschen und erhebt das Erfahrungswissen der Expert*innen ihrer eigenen Arbeit zum Ausgangspunkt einer partizipativen Weiterbildungsplanung.

- NIBTEX – Nachhaltig im Beruf. Etablierung von Qualifizierungsmaßnahmen für das Lehr- und ausbildende Personal in der Textilindustrie. Gefördert aus Mitteln des BMBF und ESF Plus, Förderkennzeichen: 66NIB10403, Laufzeit Mai 2024 – April 2026, beteiligte Partner: Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Professur Erwachsenenbildung und Weiterbildung der TU Chemnitz, Professur Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeit der TU Chemnitz.

- Ausnahmen stellen etwa Käpplinger (2016), Müller (2023) und von Hippel & Röbel (2016) dar.

- Die Linearität des Ablaufs für Programm- und Angebotsentwicklung wurde bereits kritisch diskutiert (vgl. u.a. Gieseke, 2008, S. 56). An dieser Stelle tritt die Diskussion zu Gunsten der Fokussierung auf den in beiden Konzepten zentralen Aspekt der Bedarfsanalyse in den Hintergrund.

- Die Unterteilung der Arbeitsbereiche im vorliegenden Beispiel orientiert sich an der textilen Wertschöpfungskette. Alternativ können auch andere Ordnungslogiken Anwendung finden, etwa entlang eines Produktionsprozesses (Kastrup et al., 2021).

- Dieser Workshop wurde transkribiert und inhaltsanalytisch nach Mayring (2022) ausgewertet.

- Die Kompetenzfacetten wurden teils induktiv, teils unter Rückgriff auf bestehende Kompetenzmodelle (z. B. Vare et al. (2019)) identifiziert.

- So umfassen Kompetenzen nach Weinert (2001) neben dem Wissen und Können auch motivationale und soziale Aspekte. In der oben abgebildeten Tabelle sind die Kompetenzen hinsichtlich ihrer im Workshop vorgenommenen Priorisierung verschlagwortet, die sich i.d.R. auf eine Dimension bezieht. Es empfiehlt sich darüber hinaus die Erstellung eines ergänzenden Begleitblattes, in der die Kompetenzen eine weiterführende Ausformulierung und Spezifizierung mit Blick auf die weiteren Dimensionen erhalten.

- Mit dem Kompetenzraster wurde allerdings in der Vergangenheit unterschiedlich gearbeitet: Casper et al. (2021, S. 183), Kastrup et al. (2021, S. 26) und Strotmann et al. (2023, 166) formulieren beispielsweise die Sozial- und Selbstkompetenz nicht für alle Arbeitsprozesse zusammengefasst, sondern jeweils einzeln. Casper et al. (2021, S. 183) formulieren zudem Lernziele aus der Perspektive der Auszubildenden (z. B. „Ich kann die 6-3-5-Methode anwenden, um kreative Ideen zu generieren“), während Casper et al. (2021, S. 183) mit Nominalstrukturen arbeiten (z. B. „Transparenz von Lieferketten und Produktionsbedingungen“).

Literatur

Allespach, M. (2025): Weiterbildungsplanung als Aushandlungsprozess. In: M. Allespach, B. lingerlinger, J. Wienberg (Hrsg.). Handbuch betriebliche Weiterbildung. Frankfurt a.M. Bund-Verlag.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2024): Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2022. Ergebnisse des Adult Education Survey – AES-Trendbericht.

Casper, M., Kuhlmeier, W., Schütt-Sayed, S., & Vollmer, T. (2018): Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung in kaufmännischen Berufen – ein Ansatz der Theorie- und Modellbildung aus der Modellversuchsforschung. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – Online (33), S. 1–29. URL: http://www.bwpat.de/ausgabe33/ casper_etal_bwpat33.pdf

Casper, M., Schütt-Sayed, S., & Vollmer, T. (2021): Nachhaltigkeitsbezogene Gestaltungskompetenz in kaufmännischen Berufen des Handels. In: C. Melzig, W. Kuhlmeier & S. Kretschmer (Hrsg.). Berichte zur beruflichen Bildung. Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung: die Modellversuche 2015–2019 auf dem Weg vom Projekt zur Struktur (1. Auflage, S. 179–199). Verlag Barbara Budrich.

Faulstich, P. (1998): Strategien der betrieblichen Weiterbildung. München. Verlag Franz Vahlen.

Fischer, A., Hantke, H., & Roth, J.‑J. (2021): Innovatives Lernen zwischen betrieblichen Anforderungen und nachhaltigen Herausforderungen. In: C. Melzig, W. Kuhlmeier & S. Kretschmer (Hrsg.). Berichte zur beruflichen Bildung. Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung: die Modellversuche 2015–2019 auf dem Weg vom Projekt zur Struktur (1. Auflage, S. 85–107). Verlag Barbara Budrich.

Gieseke, W. (2008): Bedarfsorientierte Angebotsplanung in der Erwachsenenbildung. Bielefeld: Bertelsmann.

Gieseke, W., & Heuer, U. (2011): Weiterbildungsentscheidungen und beigeordnete Bildung. In: R. Arnold & A. Pachner, A. (Hrsg.). Lernen im Lebenslauf. Baltmannsweiler 2011, S. 107–127.

Haberzeth, E., & Glaß, E. (2016): Kompetenz 4.0. Partizipative Kompetenzanalysen als Perspektive. In: Journal für politische Bildung 3/2016: Arbeitswelt 4.0, S. 24–29.

Hippel, A. von & Röbel, T. (2016): Funktionen als akteursabhängige Zuschreibungen in der Programmplanung betrieblicher Weiterbildung. In: Zeitschrift für Weiterbildungsforschung – Report, 39, 1, S. 1–21.

Käpplinger, B. (2016): Betriebliche Weiterbildung aus der Perspektive von Konfigurationstheorien. Bielefeld.

Kastrup, J., & Kuhlmeier, W. (2023): Bestimmung und Beschreibung nachhaltigkeitsorientierter Kompetenzen in der Beruflichen Bildung. URL: https://pa-bbne.de/media/2023/11/pabbne-bgm-kompetenzen-fuer-eine-bbne-leitfaden-isun-kastrup.pdf (Stand 01.03.2025).

Kastrup, J., Kuhlmeier, W., & Strotmann, C. (2021): Entwicklung nachhaltigkeitsbezogener Kompetenzen in der Ausbildung: Ein Strukturmodell für Lebensmittelhandwerk und -industrie. BWP(3), S. 24–27.

Kuhlmeier, W., Pillmann-Wesche, R., Schütt-Sayed, S., & Vollmer, Thomas (2024): Der Werkzeugkasten für einen nachhaltigkeitsorientierten Berufsschulunterricht. Hamburg 2024. URL: https://cloud.klimaschutzstiftunghamburg.de/index.php/s/p2BXKENEqoCdL3F

Mayring, P. (2022): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (13. Auflage). Beltz.

Müller, C. (2023): Betriebliche Weiterbildungsentscheidungen im Garbage Can: Typenbildende Rekonstruktion in Klein- und Kleinstunternehmen. Bielefeld: wbv.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022): Berufliche Weiterbildung in Unternehmen. Sechste Europäische Erhebung über die berufliche Weiterbildung in Unternehmen (CVTS6). URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Weiterbildung/Publikationen/Downloads-Weiterbildung/weiterbildung-unternehmen-5215201209004.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Strotmann, C., Kastrup, J., Casper, M., Kuhlmeier, W., Nölle-Krug, M., & Kähler, A.-F. (2023): Ein Modell zur Strukturierung und Beschreibung nachhaltigkeitsbezogener Kompetenzen für Auszubildende in Lebensmittelhandwerk und -industrie. In (5193 KB). Barbara Budrich. URL: https://doi.org/10.25974/FHMS-16824

Umbach, S., Haberzeth, E., Böving, H., & Glaß, E. (2020): Kompetenzverschiebungen im Digitalisierungsprozess. Veränderungen für Arbeit und Weiterbildung aus Sicht der Beschäftigten. Bielefeld: wbv.

Vare, P., Arro, G., Hamer, A. de, Del Gobbo, G., Vries, G. de, Farioli, F., Kadji-Beltran, C., Kangur, M., Mayer, M., Millican, R., Nijdam, C., Réti, M., & Zachariou, A. (2019): Devising a Competence-Based Training Program for Educators of Sustainable Development: Lessons Learned. Sustainability, 11(7), 1890. https://doi.org/10.3390/su11071890

Weinert, F.E. (2001): Leistungsmessung in Schulen. Weinheim und Basel: Beltz, S. 27f.