Betriebliche Bildung und Lernen im betrieblichen Rahmen

Betriebliche Bildung ist ein wichtiger Bereich der Weiterbildung, der allerdings sehr vielfältig und kaum umfassend zu beschreiben ist. Daher gibt der Beitrag zunächst einen Einblick, wie sich dieser heterogene und für die Weiterbildung zugleich wichtige Bereich in der Schweiz darstellt. Darüber hinaus wirft er die Frage auf, wie ein Verständnis für diesen Bereich der Weiterbildung entwickelt werden kann, das sowohl für die praktische Gestaltung als auch die Forschung dazu anschlussfähig ist. Dazu werden zunächst zwei Perspektiven differenziert – die organisationale Perspektive des Betriebs auf die betriebliche Weiterbildung und die personale Perspektive der Beschäftigten auf das Lernen im betrieblichen Kontext. Die Verbindung beider Perspektiven wird dabei als sinnvolle Grundlage für ein Verständnis betrieblicher Weiterbildung vorgeschlagen.

1 Einleitung

Betriebe sind für die erwerbsbezogene Bildung von grosser Bedeutung. Dies gilt insbesondere für die Weiterbildung, da Betriebe im iterativen Prozess der Entwicklung von Kompetenzen die Basis für das erfahrungsbasierte Lernen bieten (Kraus, 2022). Betriebe spielen für die Weiterbildung von Erwerbstätigen eine wichtige Rolle, da sie selbst Weiterbildung anbieten oder ihren Beschäftigten die Teilnahme an verschiedenen Angeboten ermöglichen (Käpplinger, 2018). Zudem findet ein überwiegender Teil des für die Kompetenzentwicklung ebenfalls wichtigen Workplace Learning im betrieblichen Kontext statt (Billett, 2021; Fuller & Unwin, 2013; Marsick & Watkins, 1990). Das Feld der betrieblichen Weiterbildung ist damit so vielgestaltig wie die Landschaft der Betriebe selbst. Daher werden Betriebe in der Forschung auch als «Metalernorte» bezeichnet (Dehnbostel, 2023), denn in einem Betrieb gibt es unterschiedliche Lernorte. Betriebe übernehmen zudem über das betriebliche Bildungs- und Personalmanagement weitere Funktionen für das Lernen im betrieblichen Rahmen.

Angesichts dieses heterogenen Feldes geht es in diesem Beitrag um die Frage, wie dieser heterogene und für die Weiterbildung zugleich wichtige Bereich strukturiert werden kann. Vorgeschlagen wird dazu eine Sicht, die zwei Perspektiven unterscheidet und verbindet. Zum einen spielt beim Lernen im betrieblichen Rahmen die Sicht der Beschäftigten als Lernende eine zentrale Rolle. Zum anderen wird dieser Bereich über den organisationalen Bezug zum Betrieb konstituiert. Wie ein Verständnis betrieblicher Weiterbildung entlang dieser beiden Perspektiven entwickelt werden kann, wird daher im Folgenden diskutiert.

Um diese Sichtweise zu entfalten, wird im Beitrag in einem ersten Schritt der Gegenstandsbereich eingeführt: Dazu werden zunächst die Landschaft der Betriebe und der betrieblichen Weiterbildung in der Schweiz skizziert (2) und daran anschliessend verschiedene Formen betrieblicher Weiterbildung vorgestellt (3). Im zweiten Schritt stehen die beiden Perspektiven auf diesen Gegenstandsbereich im Zentrum mit der organisationalen Perspektive des Betriebs (4) und der personalen Perspektive der Beschäftigten (5). Im Fazit werden diese beide Perspektiven aufeinander bezogen und diskutiert, welche Einsichten dieses Verständnis betrieblicher Bildung und des Lernens im betrieblichen Rahmen bringen kann und inwiefern eine solche Sichtweise zur Gestaltung dieses Bereichs und der Forschung zur betrieblichen Weiterbildung beitragen kann.

2 Betriebe und betriebliche Weiterbildung in der Schweiz

Das Bundesamt für Statistik hat bis 2015 basierend auf einer Stichprobe von 8000 Unternehmen eine eigene Erhebung zur Aus- und Weiterbildung in Unternehmen durchgeführt (Bundesamt für Statistik, 2018). Nach Einstellung dieser Spezialerhebung stellt es basierend auf den Mikrozensusdaten (Befragung der Wohnbevölkerung) Auswertungen zur arbeitgeberunterstützten Weiterbildung zur Verfügung. Damit liegen leider keine Daten mehr zur betrieblichen Weiterbildung aus Sicht der Betriebe vor, sondern nur noch indirekt über Auskünfte von Teilnehmenden zur Unterstützung ihrer Weiterbildungsaktivitäten durch Arbeitgebende. Mit den zur Verfügung stehenden Daten zu Betrieben in der Schweiz und deren Bildungsaktivitäten wird im Folgenden eine kurze Übersicht über diesen Bereich gegeben. Das Bundesamt für Statistik nutzt für seine Statistik den Begriff «Unternehmen» und definiert diese als Organisationen, die operativ und strategisch eigenständig tätig sind und Beiträge an die Alters- und Hinterbliebenenversicherung zahlen, weil sie Personen zum Zweck der Leistungserbringung beschäftigen (Bundesamt für Statistik, o.J.).

Sowohl die Betriebslandschaft als auch die Bildungsaktivitäten der Betriebe präsentieren sich als ein hochstrukturiertes und diversifiziertes Feld. Faktoren wie Grösse, Branche oder Region spielen eine wichtige Rolle für die wirtschaftlichen Aktivitäten von Betrieben und für ihr Engagement in der Weiterbildung.

Von den insgesamt rund 640’000 Unternehmen in der Schweiz sind rund 8% im primären Sektor (Land- und Forstwirtschaft) tätig, knapp 15% entfallen auf den Sekundärsektor (verarbeitendes Gewerbe, Verkehr, Energie- und Wasserversorgung sowie Baugewerbe) und die überwiegende Mehrheit von fast 80% gehört zum Tertiärsektor der Dienstleistungen (u.a. Handel, Gastronomie, Kommunikation sowie Gesundheit- und Sozialwesen) (Bundesamt für Statistik, 2024a). Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten werden als kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zusammengefasst. Sie machen in der Wirtschaftsstruktur der Schweiz 99% aller Unternehmen aus (Bundesamt für Statistik, 2024b). Gleichzeitig sind in der Schweiz relativ viele multinationale Grossunternehmen ansässig (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, 2025). Es zeigt sich also eine Doppelstruktur in der Unternehmenslandschaft der Schweiz aus mittelständigen (Familien-)Betrieben und global tätigen Konzernen. Obwohl die Anzahl der Grossunternehmen bei einem Prozent liegt, ist ein Drittel der Beschäftigten in Grossunternehmen tätig (Bundesamt für Statistik, 2024c).

Diese Unterschiede zwischen den Unternehmen sind relevant für die betriebliche Weiterbildung, weil diese von den jeweiligen betrieblichen Rahmenbedingungen abhängt und hier, neben der Organisationskultur (Gerhards & Krause, 2021), gerade Grösse und Branche eine grosse Rolle spielen. So hat gemäss den Mikrozensus-Daten aus 2021 nur rund ein Drittel der Beschäftigten in Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten an einer vom Arbeitgeber unterstützten Weiterbildung teilgenommen, während es bei grossen Unternehmen fast zwei Drittel der Beschäftigten sind (Bundesamt für Statistik, 2024d). Diese aus der Sicht der Beschäftigten erhobenen Aktivitäten der Betriebe im Bereich Weiterbildung zeigen sich ähnlich in den Daten zu den weiterbildungsaktiven Unternehmen aus der letzten Befragung der Betriebe im Jahr 2015. Hier berichteten die grossen Unternehmen zu 100% über Weiterbildungsaktivitäten und bei den Unternehmen mit 10–49 Beschäftigten etwas weniger als 90%, wobei zu den Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten keine Daten vorliegen (Stutz & Erlach, 2018, S. 7).

Die Relevanz des Grössenunterschieds fällt noch deutlicher aus, wenn man nur die von den weiterbildungsaktiven Unternehmen organisierten Kurse betrachtet: Die Grossunternehmen geben mit ebenfalls annähernd 100% an, intern oder extern organisierte Kurse anzubieten, während bei den Unternehmen mit 10–49 Beschäftigten nur etwa die Hälfte interne Kurse anbietet und etwas mehr als zwei Drittel die Teilnahme ihrer Mitarbeitenden an extern organisierten Kursen unterstützen. Bei Letzteren sind es gerade bei den grossen Unternehmen überwiegend Kursangebote zur Vorbereitung auf Abschlüsse der Höheren Berufsbildung, die über die Betriebe unterstützt werden, während kleine Unternehmen proportional auch stärker Kurse mit anderen Abschlüssen unterstützen (Stutz & Erlach, 2018, S. 9).

Auch zwischen den Branchen gibt es erhebliche Unterschiede. Das Spektrum reicht hier – gemäss der Betriebsbefragung – von fast 100% weiterbildungsaktiven Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen bis zu 66% weiterbildungsaktiven Unternehmen im Bereich Gastgewerbe und Gastronomie. Wichtig ist hierbei in Erinnerung zu rufen, dass in diese Statistiken vor allem kursförmig organisierte Weiterbildungen einfliessen und damit ein grosser Teil der Personalentwicklungsmassnahmen nicht erfasst wird, was auch für das Lernen im Prozess der Arbeit gilt, was bei den befragten Unternehmen weniger im Blick ist (Stutz & Erlach, 2018, S. 10).

Neben den beschreibenden Makro-Daten zu den Weiterbildungsaktivitäten im Überblick zeigen Unternehmensstudien die Vielfalt der betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten und geben über Fallstudien einen vertieften Einblick in die Art und Weise, wie Betriebe Weiterbildung gestalten. So hat beispielsweise der Schweizerische Verband für Weiterbildung in einer aktuellen Untersuchung, die sich auf Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten konzentriert, hierzu einige Ergebnisse vorgelegt. Sie berichten beispielsweise von der strategischen Bedeutung, die diese Unternehmen der Weiterbildung zumessen, und der hohen Weiterbildungsmotivation, die sie bei ihren Beschäftigten sehen, wobei sie hier deren Bildungserfahrung als relevanter einschätzen als ihre formalen Bildungsabschlüsse (M. Müller et al., 2024, S. 3f.).

Es lässt sich somit festhalten, dass die Betriebslandschaft in der Schweiz zwar stark vom Dienstleistungsbereich geprägt ist, innerhalb dieses Bereiches aber zwischen den Branchen die Weiterbildungsaktivität der Betriebe stark variiert. Sowohl grosse als auch kleine und mittlere Unternehmen sind weiterbildungsaktiv, wobei wir bei den grossen Unternehmen davon ausgehen können, dass diese grundsätzlich weiterbildungsaktiv sind, was aber aus der Sicht der Beschäftigten nicht bedeutet, dass jede:r von diesen Weiterbildungsaktivitäten gleichermassen profitiert.

3 Betriebliche Weiterbildung – Formen und Perspektiven

Ein wichtiger Bestandteil betrieblicher Weiterbildung sind – wie allgemein in der Weiterbildung – die organisierten Angebote, die als Kurse, Vorträge oder Workshops ausgeschrieben werden. Diese Angebote kann der Betrieb selbst anbieten oder den Beschäftigten die Möglichkeit geben, an Programmen externer Anbieter teilzunehmen. Wie im ersten Abschnitt dargelegt, unterscheiden sich in Bezug auf diese Aktivitäten die Betriebe nach Grösse. Dies liegt nicht zuletzt auch an den unterschiedlichen Möglichkeiten, ausdifferenzierte betriebliche Strukturen zu schaffen. Während sich in kleineren und mittleren Betrieben häufig Generalist:innen, wie z.B. die Inhaber:innen, auch um die Weiterbildung kümmern, übernehmen in grösseren Betrieben eher Spezialist:innen diese Aufgabe, die dafür in besonderer Weise ausgebildet sind. Ob Betriebe für das betriebliche Bildungsmanagement oder die betriebliche Weiterbildung eigene Abteilungen oder Organisationseinheiten schaffen und spezialisierte Mitarbeitende mit entsprechenden Weiterbildungskompetenzen einsetzen, ist daher auch eine Frage der Betriebsgrösse. Die Weiterbildungskompetenzen umfassen dabei sowohl die pädagogische Durchführung von Angeboten in der Interaktion mit den Teilnehmenden als auch disponierende Tätigkeiten in der Bereitstellung und organisatorischen Durchführung der Angebote. Während es also aus organisationaler Sicht um die Bereitstellung von Angeboten geht, steht aus personaler Sicht die Teilnahme im Vordergrund, die wiederum in der Regel dann realisiert werden kann, wenn es passende Angebote und förderliche Rahmenbedingungen gibt (Boeren, 2017).

Neben den genannten klassischen Formen gewinnen in der betrieblichen Weiterbildung weitere Angebote zunehmend an Bedeutung, wie zum Beispiel Coaching, digitale Lernprogramme, Simulationen oder virtuelle Lernumgebungen. Auch das Lernen im Prozess der Arbeit erfährt grössere Aufmerksamkeit (Dehnbostel, 2024). Insbesondere in der englischsprachigen Forschung gibt es eine lange Tradition der Beschäftigung mit dem sogenannten Workplace Learning als Teil der betrieblichen Bildung (M. Malloch et al., 2022). Dabei geht es um Lernprozesse, die im betrieblichen Rahmen überwiegend direkt mit der Ausübung der Tätigkeit verbunden sind und sich entweder als informelles oder inzidentelles Lernen zeigen (Marsick & Watkins, 1990). Dieses Lernen bezieht sich sowohl auf fachliche und überfachliche Inhalte, die von der Tätigkeit ausgehen, als auch auf die Entwicklung von Identität (Fuller & Unwin, 2017), wobei sich das Lernen in beiden Dimensionen im Verhältnis von Individuum, Interaktion mit anderen und Erfüllung der fachlichen Aufgaben vollzieht (Illeris, 2011). Dabei können von Seiten der Betriebe die Voraussetzungen und Bedingungen für ein Lernen im Arbeitsprozess expansiver oder restriktiver gestaltet werden (Fuller & Unwin, 2003). Auch in Bezug auf die Form des Workplace Learning sind somit beide Perspektiven aufeinander bezogen. Einerseits ist das Workplace Learning gerade dadurch bestimmt, dass es keine organisierten Formen annimmt und sich der Lernbedarf direkt aus der jeweiligen Tätigkeit ergibt. Es hängt unmittelbar davon ab, ob die Individuen Herausforderungen und Probleme lernend bewältigen oder nicht. Auf der anderen Seite ergeben sich die Gelegenheiten zum Workplace Learning nicht nur zufällig, sondern können durch eine entsprechende Gestaltung von Arbeitsplätzen, -tätigkeiten und -prozessen gezielt gefördert werden. Lernen als Aspekt des Arbeitens und der Lösung von Problemen und Herausforderungen im Arbeitsprozess hängt nicht nur vom einzelnen Individuum ab, sondern auch von Fragen der Ermöglichung, Wertschätzung und Anerkennung solcher Lernformen durch den Betrieb.

Darüber hinaus wird in einer Bildungsperspektive auch für die betriebliche Weiterbildung ein erweiterter Anspruch formuliert. Sie sei zwar «immer auch Qualifizierung im Sinne einer funktionalen Entwicklung von Arbeitsplatzanforderungen und Weiterbildungen» (Allespach & Buske, 2025, S. 149), gleichwohl sei eine «ausschliessliche Orientierung an diesen Aspekten sowie an einer rein ökonomischen Verwertungslogik problematisch» (ebd.), denn diese kann die erweiterten Gestaltungsansprüche von Beschäftigten an ihre Tätigkeit und ihre Erwerbsbiografie nicht berücksichtigen. Diese erweiterten Anforderungen sind insbesondere im Berufskonzept verankert, das in seinen Zieldimensionen neben der beruflichen Handlungsfähigkeit auch die erwerbsbiografische Gestaltungkompetenz umfasst (Kraus, 2024). Auch Betriebe orientieren sich am Beruf, der in der Schweiz sowohl eine hohe strukturelle wie kulturelle Bedeutung hat, aber die Handlungslogiken zwischen beiden zeigen auch Widersprüche. Eine Orientierung am Beruf ist an diesen erweiterten Ansprüchen orientiert und nimmt auch die Fähigkeit zur Bewältigung von fachlichen Aufgaben und Gestaltung von Arbeitssituationen in einer umfassenden Weise wahr, während die betriebliche Perspektive stärker von konkreten Anforderungen in einem arbeitsteilig organisierten Betrieb geprägt ist (Harney, 1998).

Ein spezieller Bereich betrieblicher Weiterbildung zeigt sich im Zusammenhang mit der arbeitsorientierten Grundbildung und der Förderung von Grundkompetenzen. Eine grosse Herausforderung für diesen Bildungsbereich stellt die Erreichung und Erreichbarkeit der Zielgruppen dar. Dabei gilt es in einer sozialräumlichen Hinsicht gleich zwei Distanzen zu überwinden. Zum einen die Ansprechbarkeit der Zielgruppe von Personen mit einem niedrigen formalen Bildungsniveau durch klassische Weiterbildungsangebote. Zum anderen die Frage, wo man die als Zielgruppe der Grundbildung zusammengefassten Individuen antreffen kann, um sie über die Angebote zu informieren und für eine Teilnahme zu gewinnen. Die arbeitsorientierte Grundbildung versucht diese sozialräumlichen Herausforderungen zu überwinden, indem sie den Arbeitsplatz als Lernort für Grundkompetenzen auswählt. Damit sollen zum einen für die Zielgruppe interessante Inhalte aus dem jeweiligen Tätigkeitsgebiet aufgenommen werden, an denen ein grösseres Interesse vermutet wird als an dem abstrakten Ziel des Erwerbs von Grundkompetenzen. Zum anderen entfällt die Überwindung der Distanz zum Lernort und damit auch eine mögliche Barriere zur Nutzung von Bildungseinrichtungen. Und schliesslich ermöglicht der Zugang über die Betriebe eine Ansprache der Zielgruppe, die in bestimmten Tätigkeitsbereichen vermehrt anzutreffen ist und daher auf diesem Weg eher erreicht werden kann. Dazu kooperieren Weiterbildungsanbieter mit Betrieben und versuchen auch gezielt Betriebe zu gewinnen, um ihre pädagogische Leistung in Kooperation mit ihnen erbringen zu können (Koller et al., 2021). Diese betrieblichen Bildungsaktivitäten entstehen zwar primär im Kontext eines gesellschaftlichen Bedarfs und einer öffentlichen Aufgabe und nicht aus einem originären betrieblichen Interesse, aber es kann durchaus im betrieblichen Interesse sein, dass die Beschäftigten Grundkompetenzen erwerben.

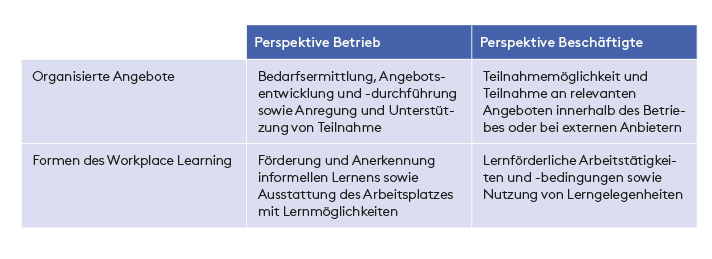

Die in diesem Abschnitt vorgenommenen Bestimmungen zur betrieblichen Weiterbildung können damit wie folgt systematisch mit Bezug auf die beiden Formen «organisierte Angebote»/«Workplace Learning» sowie die beiden Perspektiven «Betrieb»/«Beschäftigte» dargestellt werden (Abb. 1).

Die beiden Perspektiven «Betrieb» und «Beschäftigte» repräsentieren unterschiedliche Zugänge für ein Verständnis betrieblicher Weiterbildung, sind aber im tatsächlichen Weiterbildungsgeschehen im Betrieb als organisationale und personale Sicht ineinander verwoben und verweisen aufeinander, was in den beiden folgenden Abschnitten ausgeführt und im Fazit nochmals aufgegriffen wird.

4 Eine organisationale Perspektive auf die betriebliche Weiterbildung

Als Organisationen sind Betriebe sehr unterschiedlich und zudem geprägt von unterschiedlichen Interessen, die sich auch in der betrieblichen Bildung zeigen. Insbesondere die betriebliche Weiterbildung ist ein sehr heterogenes Geschehen, von den Themen über die organisationalen Strukturen und Regelungen bis zu den Zielgruppen und Teilnehmenden. Der gemeinsame Fokus ist der Betrieb, der die entsprechenden Lernaktivitäten bereitstellt, unterstützt oder initiiert (Käpplinger, 2018). Betriebe lassen sich als Organisationen verstehen, die interne Strukturen ausbilden, die auf die Erfüllung eines bestimmten Zweckes ausgerichtet sind, und mit den strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen ihrer Umgebung korrespondieren (Kühl, 2002). Daher kann man sagen, der Zweck von Betrieben ist die Leistungserbringung, und sie bilden interne Strukturen und Kulturen aus, die ihnen dies ermöglichen.

Bei den internen Strukturen der Betriebe unterscheidet Henry Mintzberg, einer der wegweisenden Organisationssoziologen in diesem Feld, die drei Bereiche betrieblicher Kern der Leistungserbringung, strategische und operative Führungsfunktionen sowie technische und Supportfunktionen. Auch wenn das Erbringen der Leistung als Kern der Organisation verstanden wird, weil es deren Zweck entspricht, ist die Leistungserbringung gemäss Mintzberg ohne die anderen beiden Funktionen im Betrieb nicht möglich. Er betont zudem, dass innerhalb von Betrieben alle sogenannten Basisprinzipien ausreichend berücksichtigt werden müssen, die er als Orientierung, Effizienz, Leistung, Konzentration, Innovation, Zusammenarbeit und Wettbewerb bezeichnet (Mintzberg, 1991). In diesem organisationalen Rahmen lassen sich die Bildungsaktivitäten zum einen in den Supportstrukturen verorten und zum anderen in Bezug zu den Basisfunktionen setzen: Sie sollten mit der Strategie eines Unternehmens verbunden sein und sich grundsätzlich daran orientieren respektive darin auch Berücksichtigung finden (u.a. Gerhards & Krause, 2021). Sie tragen zur Effizienz und Leistung bei, indem sie beispielsweise betriebliche Qualifizierungsbedarfe aufnehmen (M. Müller et al., 2024). Betriebliche Bildungsaktivitäten konzentrieren sich in der Regel inhaltlich auf die Bereiche, die aus Sicht des Betriebes relevant sind, wobei diese auch über das Fachliche im engeren Sinne hinausgehen können (Stutz & Erlach, 2018). Betriebliche Bildungsaktivitäten stehen ausserdem in einem doppelten Verhältnis zur Innovation, weil innovative Betriebe in der Regel weiterbildungsaktiver sind und Weiterbildung zudem zur Implementierung von Neuem im Betrieb beitragen kann (Billett, 2022). Schliesslich sind Bildungsaktivitäten eingebunden in das grundsätzliche Verhältnis von Zusammenarbeit und Wettbewerb. Gerade die betriebliche Weiterbildung ist dabei als Politikfeld zu verstehen, in welchem auch unterschiedliche Interessen von Betrieb und Beschäftigten oder zwischen unterschiedlichen Beschäftigtengruppen ausgehandelt werden (Büchter, 2025; Hendrich & Büchter, 1999). In der Weiterbildungsplanung kommt dies insbesondere dann zum Tragen, wenn Betriebe nicht nur anforderungs-, strategie- oder innovationsbezogen ihre Bildungsaktivitäten planen, sondern auch eine beteiligungsorientierte Weiterbildungsplanung machen (Allespach, 2025). Nicht zufällig liegt daher ein Schwerpunkt der Forschung zur Bildung im betrieblichen Rahmen in den Entscheidungsprozessen rund um die Weiterbildung (Käpplinger, 2016; C. Müller, 2023). Aus der Sicht des Betriebes ist Weiterbildung insbesondere dann relevant, wenn sie konkrete Bedarfe der Kompetenzentwicklung aufnimmt (Meyer & Haunschild, 2017), an strategische Zielsetzungen anschliesst und dabei über fachlich definierte Bedarfe hinausgeht und dazu beiträgt, die genannten organisationalen Basisfunktionen auszutarieren.

Betriebliche Weiterbildung ist also aus der organisationalen Sicht von Betrieben für die Leistungserbringung unerlässlich. Sie bezieht sich nicht nur auf fachliche Kompetenzbedarfe, sondern ist in der Regel mit Strategie-, Entwicklungs-, Innovations- und Beteiligungsprozessen verbunden. Gerade die Weiterbildung ist ein innerbetriebliches Politikfeld, in dem unterschiedliche Interessen ausgehandelt werden.

5 Eine personale Sicht auf das Lernen im betrieblichen Rahmen

Die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung und das Workplace Learning knüpfen in einem iterativen Prozess erwerbsbezogener Bildung an vorgängige Bildungserfahrungen an und führen diese weiter (Kraus, 2022). Sie fügen sich damit in die lebenszeitliche Struktur der Bildungsbiografie der Beschäftigten ein: Vor dem Zeitpunkt der Teilnahme an einem Angebot oder der Aufnahme von Lernaktivitäten liegt retrospektiv der bisherige Lern- und Bildungsweg, der mit diesem Moment des Lernens fortgeschrieben wird. Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine Teilnahme eingebunden in die jeweiligen Lebens- und Erwerbssituationen (Kraus et al., eingereicht). Zudem verweisen Bildung und Lernen prospektiv immer auf die Zukunft, weil sie auch auf ein künftiges Wissen und Können und im Falle betrieblicher Weiterbildung auch häufig auf eine konkrete künftige Anwendung ausgerichtet sind. Aus subjektiver Perspektive wird betriebliche Weiterbildung also vor allem dann relevant, wenn sie an bisherige Wege anknüpft und mit künftigen Optionen und Entwicklungsperspektiven verbunden ist (Zeuner et al., 2023).

Lern- und Bildungsaktivitäten Erwachsener knüpfen – auch in der Form betrieblicher Bildung – an das Vorherige an. Sie nehmen nicht nur Interessen oder Inhalte auf und erweitern oder ergänzen diese, sondern schliessen auch an die Emotionalität vorheriger Bildungs- und Lernerfahrung an (Bolder & Hendrich, 2000). Aus subjektiver Sicht spielen für das Lernen im Erwachsenenalter neben den bisherigen (Bildungs-)Erfahrungen auch vorgängig erworbene Kompetenzen eine grosse Rolle. Diese ermöglichen es den Beschäftigten, unabhängig vom betrieblichen Bedarf ihre eigene Bildungsbiografie zu gestalten, Lerngelegenheiten zu erkennen und ihre Relevanz einzuschätzen sowie Bildungsentscheidungen zu treffen und Lernprozesse zu organisieren, was die Bedeutung der erwerbsbiografischen Gestaltungskompetenz als Zieldimension (beruflicher) Bildung nochmals unterstreicht (Kraus, 2022). Lernen im betrieblichen Kontext bezieht sich als Fortsetzung von Lern- und Bildungswegen nicht nur auf fachliches Wissen und Können und die aus der sozialen Organisation der Arbeit hervorgehenden überfachlichen Kompetenzen, sondern beispielsweise auch auf die Identitätsentwicklung in Auseinandersetzung mit der eigenen Tätigkeit (Fuller & Unwin, 2017).

Die personale Perspektive auf betriebliche Bildung fokussiert auf das Individuum in seiner biografischen Entwicklung und seine Situierung im organisationalen Kontext. Im Zugang und der Wahrnehmung von betrieblichen Bildungsaktivitäten sind daher einerseits motivationale Faktoren und sozio-strukturelle Voraussetzungen entscheidend (Boeren, 2017). Andererseits können diese von Seiten des Betriebes sowohl durch eine expansivere oder restriktivere Gestaltung von Arbeitsprozessen beeinflusst werden (Fuller & Unwin, 2004), als auch durch die im betrieblichen Rahmen für das Lernen zur Verfügung gestellten Ressourcen. Grundsätzlich sind diese Faktoren wiederum eingebunden in übergeordnete betriebliche Bildungsentscheidungen (Käpplinger, 2016).

Aus einer personalen Sicht der Beschäftigten sind also einerseits die Möglichkeiten und Zugänge zur betrieblichen Weiterbildung und zum Lernen im Prozess der Arbeit sowie andererseits die Wahrnehmung dieser Lerngelegenheiten zentral. Die personale Sicht auf das Lernen im Betrieb beschränkt sich dabei nicht auf das Individuum, sondern lenkt den Blick zum einen auf den organisationalen Kontext des Betriebs, in dem Beschäftigte agieren, und zum anderen zeitlich auf die (bildungs-)biografische Entwicklung, die Zukunftsperspektiven und die aktuelle Lebenssituation der Personen.

6 Fazit – Betriebliche Bildung und Lernen im betrieblichen Rahmen

Betriebliche Weiterbildung umfasst unterschiedliche Elemente wie im Betrieb durchgeführte Bildungsanlässe, Massnahmen des betrieblichen Bildungsmanagements oder das Workplace Learning. Aus der organisationalen Perspektive des Betriebs stehen dabei Bildungsaktivitäten im Zentrum, die für die von ihm zu erbringenden Leistungen relevant sind. Dabei geht es um Kompetenzbedarfe, Strategiebezug, Innovation und Beteiligung. Aus der personalen Perspektive der Beschäftigten stehen Zugang und Möglichkeiten sowie die Nutzung entsprechender Lerngelegenheiten im Zentrum. Das Lernen im betrieblichen Rahmen ist für sie nicht nur in den betrieblichen Rahmen, sondern auch in ihre bisherige (Bildungs-)Biografie, die aktuelle Lebens- und Erwerbssituation sowie (erwerbs)biografische Entwürfe und Perspektiven eingebunden. Betriebliche Weiterbildung nur aus einer der beiden hier dargelegten Perspektiven zu betrachten, würde eine Verkürzung im Verständnis bedeuten, denn die betriebliche Bildung und das Lernen im betrieblichen Rahmen sind aufeinander verwiesen: Im betrieblichen Rahmen agieren Beschäftigte in ihren Lernaktivitäten nicht unabhängig von betrieblich gestalteten Rahmenbedingungen. Betriebliche Bildungsaktivitäten sind in ihrer Umsetzung wiederum auf die Lernaktivitäten der Beschäftigten angewiesen, die sich nicht nur über deren Betriebszugehörigkeit ergeben, sondern sich biografisch entwickelt haben, aktuelle Lebenssituationen spiegeln und im Zusammenhang mit den erwerbsbiografischen Perspektiven stehen. Diese Sichtweise liefert auch konkrete Ansatzpunkte für die betriebliche Weiterbildung als Gestaltungsaufgabe für Betriebe, Beschäftigte und Weiterbildungsanbieter sowie für die Forschung in diesem Bereich.

Literaturverzeichnis

Allespach, M. (2025): Weiterbildungsplanung als Aushandlungsprozess. In: M. Allespach, B. Käpplinger & J. Wienberg (Hrsg.): Handbuch betriebliche Weiterbildung: Kritisch-emanzipatorische Ansätze in Theorie und Praxis (S. 435–447). Bund Verlag.

Allespach, M., & Buske, R. (2025): Arbeit und Bildung – Theoretische Grundlagen für eine emanzipatorische Weiterbildungspraxis. In: M. Allespach, B. Käpplinger & J. Wienberg (Hrsg.): Handbuch betriebliche Weiterbildung: Kritisch-emanzipatorische Ansätze in Theorie und Praxis, S. 149–161. Bund Verlag.

Billett, S. (2021): Workplace Learning: Historical Evolution and Socio-Cultural Distinctiveness. In: S. Dernbach-Stolz, P. Eigenmann, C. Kamm & S. Kessler: Transformationen von Arbeit, Beruf und Bildung in internationaler Betrachtung. Festschrift für Philipp Gonon. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

Billett, S. (2022): The Co-Occurence of Work, Learning, and Innovation: Advancing Workers’ Learning and Work Practices. In: M. Malloch, L. Cairns, K. Evans & B. N. O’Connor (Hrsg.): The SAGE handbook of learning and work. SAGE Publications.

Boeren, E. (2017): Understanding adult lifelong learning participation as a layered problem. In: Studies in Continuing Education, 39(2), 161–175. https://doi.org/10.1080/0158037X.2017.1310096

Bolder, A., & Hendrich, W. (2000): Fremde Bildungswelten. Alternative Strategien lebenslangen Lernens. Leske u. Budrich.

Büchter, K. (2025): Betriebliche Weiterbildung– Die kurze Phase eines Politikfeldes – Über Politikwidrigkeit und depolitisierende Effekte. In: M. Allespach, B. Käpplinger & J. Wienberg (Hrsg.): Handbuch betriebliche Weiterbildung: Kritisch-emanzipatorische Ansätze in Theorie und Praxis, S. 117–131. Bund Verlag.

Bundesamt für Statistik (o.J.): Statistik der Unternehmen. Abgerufen am 20. Januar 2025 von https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/erhebungen/statent.html

Bundesamt für Statistik (2018): Aus- und Weiterbildung in Unternehmen. Abgerufen am 20. Januar 2025 von https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/erhebungen/sbw.assetdetail.4722822.html

Bundesamt für Statistik (2024a): Wirtschaftsstruktur: Unternehmen. Abgerufen am 20. Januar 2025 von https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/wirtschaftsstruktur-unternehmen.html

Bundesamt für Statistik (2024b): Kleine und mittlere Unternehmen. Abgerufen am 20. Januar 2025 von https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/wirtschaftsstruktur-unternehmen/kmu.html

Bundesamt für Statistik (2024c): Anteil der Beschäftigten nach Grössenklassen der Unternehmen und Wirtschaftssektor. Abgerufen am 20. Januar 2025 von https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/wirtschaftsstruktur-unternehmen.assetdetail.32159295.html

Bundesamt für Statistik (2024d): Mikrozensus Aus- und Weiterbildung 2021 Arbeitgeberunterstützte Weiterbildung (BFS Aktuell 15 Bildung und Forschung Nos. 1465–2400).

Dehnbostel, P. (2023): Lernorte. In: R. Arnold, E. Nuissl & J. Schrader (Hrsg.): Wörterbuch Erwachsenen- und Weiterbildung (3. Aufl., S. 275–276). Verlag Julius Klinkhardt. https://doi.org/10.35468/wbeb2022-186

Dehnbostel, P. (2024): Neugestaltung der betrieblichen Weiterbildung in der digitalen Transformation. In: Magazin erwachsenenbildung.at, 51, 63–74. https://doi.org/10.25656/01:30125

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). (2025, 9. Januar): Unternehmen. About Switzerland. Abgerufen am 20. Januar 2025 unter https://www.aboutswitzerland.eda.admin.ch/de/unternehmen

Fuller, A., & Unwin, L. (2003): Learning as Apprentices in the Contemporary UK Workplace: Creating and managing expansive and restrictive participation. In: Journal of Education and Work, 16(4), 407–426. https://doi.org/10.1080/1363908032000093012

Fuller, A., & Unwin, L. (2004): Expansive learning environments. In: A. Fuller, A. Munro & H. Rainbird (Hrsg.): Workplace Learning in Context (0 Aufl., S. 1–19). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203571644

Fuller, A., & Unwin, L. (2013): Workplace Learning and Organization. In: M. S. Malloch, L. Cairns, K. Evans & B. O’Connor (Hrsg.), The Sage Handbook of Workplace Learning (1. paperback ed, S. 46–59). SAGE.

Fuller, A., & Unwin, L. (2017): Job Crafting and Identity in Low-Grade Work: How Hospital Porters Redefine the Value of their Work and Expertise. In: Vocations and Learning, 10(3), 307–324. https://doi.org/10.1007/s12186-017-9173-z

Gerhards, C., & Krause, I. (2021): Betriebliche Weiterbildungskulturen in Zeiten der Digitalisierung – Eine Analyse mit Daten des BIBB-Qualifizierungspanels. In: M. Schemmann (Hrsg.): Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung 2021 – Optimierung in der Weiterbildung (Bd. 44, S. 91–115). wbv Media GmbH & Co. KG.

Harney, K. (1998): Handlungslogik betrieblicher Weiterbildung. Hirzel.

Hendrich, W., & Büchter, K. (Hrsg.) (1999): Politikfeld betriebliche Weiterbildung: Trends, Erfahrungen und Widersprüche in Theorie und Praxis. Rainer Hampp Verlag.

Illeris, K. (2011): The fundamentals of workplace learning: Understanding how people learn in working life (1st ed). Routledge.

Käpplinger, B. (2016): Betriebliche Weiterbildung aus der Perspektive von Konfigurationstheorien. wbv.

Käpplinger, B. (2018): Theorien und Theoreme der betrieblichen Weiterbildung. In: R. Tippelt & A. Von Hippel (Hrsg.): Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung (S. 679–695). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19979-5_31

Kraus, K. (2022): Die Entwicklung von Beruflichkeit über iterative Lern- und Bildungsprozesse. In: Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, 45(1), 51–67. https://doi.org/10.1007/s40955-022-00208-8

Kraus, K. (2024): Beruf revisited. Zu Krise und Zukunft eines „einheimischen Begriffs“ der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. In: K. Büchter, V. Herkner, K. Kögler, H.-H. Kremer & U. Weyland (Hrsg.): 50 Jahre Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) (S. 273–295). Verlag Barbara Budrich. https://doi.org/10.3224/84742720

Kraus, K., Wenger, N., & Moor, A. (eingereicht): Aneignung von Lerngelegenheiten. Typische Aneignungssituationen im iterativen Prozess erwerbsbezogener Bildung.

Kühl, S. (2002): Organisationen. Eine sehr kurze Einführung. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Malloch, M., Cairns, L., Evans, K., & O’Connor, B. N. (Hrsg.) (2022): The SAGE handbook of learning and work. SAGE Publications.

Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (1990): Informal and incidental learning in the workplace. Routledge.

Meyer, R., & Haunschild, A. (2017): Individuelle Kompetenzentwicklung und betriebliche Organisationsentwicklung im Kontext moderner Beruflichkeit – berufspädagogische und arbeitswissenschaftliche Befunde und Herausforderungen. http://www.bwpat.de/ausgabe32/meyer_haunschild_bwpat32.pdf

Mintzberg, H. (1991): The Effective Organization: Forces and Forms. In: MIT Sloan Management Review, 32(2), 54.

Müller, C. (2023): Betriebliche Weiterbildungsentscheidungen im Garbage Can: Typenbildende Rekonstruktion in Klein- und Kleinstunternehmen (Bd. 53). wbv Publikation. https://doi.org/10.3278/9783763974535

Müller, M., Gollob, S., & Hedinger, F. (2024): Bedeutung und Umsetzung von Weiterbildung in KMU. Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB.

Stutz, M., & von Erlach, E. (with Schweiz) (2018): Berufliche Weiterbildung in Unternehmen im Jahr 2015: Hauptbericht. Bundesamt für Statistik BFS.

Zeuner, C., Pabst, A., & Heilmann, L. (2023): Teilnahme und Nichtteilnahme an Erwachsenenbildung im Lichte subjektiver Begründungen. Ambivalente Befunde einer Hamburger Regionalstudie. In: Magazin erwachsenenbildung.at, 50, 31–40. https://doi.org/10.25656/01:28620